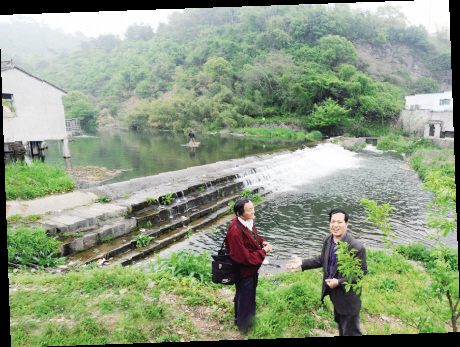

专家在介绍泥峙堰

本报讯 四明山域庄家溪静静地从鄞州横街镇林村流过,一座长约50米、由五层条石筑成的石堰在林村将溪水一分为二。林村村民只知道这是一处古代水利设施,但它的真名和年纪直到近日才被鄞州文保部门考证出来——它叫泥峙堰,“年纪”比全国重点文物保护单位它山堰还大,地位仅次于它山堰,为鄞西平原上第二大重要的古代水利枢纽。

“现在的石堰是民国建筑,并在解放初期进行了维修。”昨天,鄞州文管办主任谢国旗指着横卧在庄家溪上的泥峙堰告诉记者,“其实它比始建于唐太和七年(公元833年)的它山堰还要古老呢!”据谢国旗考证,泥峙堰修筑的年代至少在公元779年之前,“这座堰原先就位于广德湖与庄家溪之间,因为两者之间没有落差,不用担心被水流冲走,所以当时筑的是泥坝,而泥峙堰也因此得名。”

对当今很多宁波人来说,广德湖可能是个陌生的地名。但在1000多年前,可是鄞西人赖以繁衍生息的母亲湖。广德湖东起望春桥,西及林村,南过蜃蛟,北至高桥,号称“广纵千顷”,其面积为当今东钱湖的3倍,蓄水是其5倍,为当时宁波农业生产的重要水利枢纽,可惜在宋政和七年(公元1117年)被废湖为田。

谢国旗考证,广德湖地势“西高东低”,而泥峙堰的作用就是使广德湖的水实现南水北调,不仅用于灌溉,而且还用于开挖渔塘养鱼。他进一步考证,唐朝之前即有先民在林村附近开挖养鱼的水塘。宋朝时,位于广德湖边的桃源林村是鄞西一处相当繁荣的市场,而在唐朝开挖的这些渔塘附近,也就是在村市北面约1.5公里的地方设有后市,形成了被史书津津乐道的“渔塘市”,专门贩卖从广德湖里抓上来的鱼虾,一直繁荣到广德湖被废,“现在当地上了年纪的人,还知道林村附近有个地方曾经叫‘渔塘’呢。”

谢国旗还考证出,泥峙堰上的蓄水池就是文献记载中的“马家池”,“这里水源充足,并有地下水,为解决全镇人民的饮用水,横街镇的自来水厂就建在这里,直至溪下水库下闸蓄水才改变饮水条件,但泥峙堰直到现在仍在发挥引灌至北村的应山、林村、凤林等村田地的作用呢!” (记者 梅子满 龚国荣)