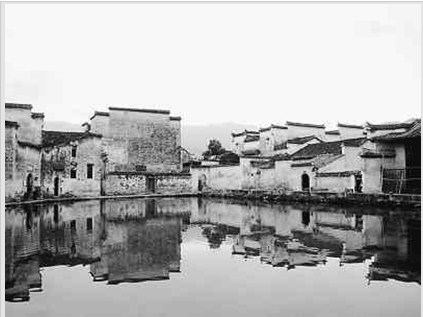

宁海县城。

宁波宁海县城。

《徐霞客游记》开篇第一句是,“癸丑之三月晦,自宁海出西门,云散日朗,人意山光,俱有喜态。”

徐霞客大概没有想到,开头这句话,竟让浙江宁海人举办了八届徐霞客开游节。节庆的规模之盛大,影响之深广,超乎人们的想象。

开游节进行了一届又一届,不要小看这样一个节庆,这可是优秀传统文化传承发扬的好平台。极富浙东特色的“十里红妆”婚俗风情因此名扬全国,宁海古韵、平调耍牙、冠庄船灯、前童台阁、长街抬龙、桃源泉舞狮、八仙过海……一个个抖落历史尘土鲜活光亮地来到我们眼前,宁海山村角落濒临消亡的传统文化形式也因此被抢救利用。其实,何止开游节,小小的一个宁海,就有宁海平调、十里红妆被列入首批国家非物质文化遗产保护名录,10座古戏台被列为全国重点文物保护单位,近日,这里又被全国文联授予“中国古戏台文化之乡”的称号。

民间文保员,保护了活生生的古村镇

前童古镇的文化站长蒋善岳曾说,“人家不要我要”,这句话代表了宁海文化工作者的心声,显示了宁海人对传统文化的姿态和选择。

拥有1700多间明清建筑的前童现在成了全国历史文化名镇,去年有40万人慕名前来参观,而在1996年,这里也面临一个拆字,当时就有人提出要拆通老街,许多传统建筑面临被毁的危险。这让前童人着急了,不断呼吁,四处奔走,终于保了下来。如今这里每个村子都有文保员队伍,他们走在路上,走进村民家里,只要看到一些如水车叶子、犁头、破损的粮票、不起眼的盐罐,都当作宝贝,收留起来。文保员童遵志用这些捡来的东西,集少成多,办起私人民俗博物馆。后来镇里也兴办了民俗博物馆,里边的藏品都是各村村民无偿捐献的。有些村民在保护区里想建新房子,文保员连忙到镇政府举报,一些村民不理解这些文保员的举动,认为是他们招来了外地人看旧房子,是丢了祖宗的颜面,甚至羞辱谩骂他们,可他们毫不动摇,至今仍是传统文化的守护者和宣传者。

走街又串巷,淘换出一批民间博物馆

有一个人早在上世纪80年代初就认识了文物古迹的价值,他叫何晓道。20世纪60年代出生的他,平日里喜欢民间古家具和工艺品。他很早以前就走村入户,在别人都没有意识到旧货的潜在价值时,便开始收购,整理,出售。可是,他与大多数旧货贩子不一样,凭着对古典诗词的爱好,常常独具文化慧眼,在收购整理的同时,积攒了不少精品。精品多了,需要更大贮藏的空间,于是,2003年9月,“十里红妆”博物馆落成,这是浙江省规模最大的民间民俗博物馆,也是目前国内唯一一家展示古代女子生活的博物馆。“千工轿”、“万工床”、“子孙桶”、“缠脚架”……这些昔日的婚嫁用品,参观者莫不为其独特造型、精湛工艺而惊叹。十多年下来,他还撰写了《红妆》、《十里红妆女儿梦》、《明清民间椅子》、《江南明清门窗格子》等书,成了著名的专家。

像何晓道一样的传统文化守护神,在宁海县还可列出一大批来。黄才良,收集了自北魏到民国时期的各类佛像500多尊,这是跑遍全国各地淘来的,他创办的东方艺术造像博物馆,除了佛像,还有4400件各类藏品;屠伟勤,他的杰友升灯具博物馆收藏了西汉到民国时期的各种灯具近200盏;而强蛟镇的老渔民尤子元更是另辟蹊径,按文献资料,花巨资建造了80艘按比例微缩的古船模型,存列在古船馆里。

政府作主导,风物长宜放眼量

在宁海传统文化保护中,政府始终起着主导作用。全国各地的建设现场,那些古民居的墙体上写的那个大大的“拆”字,是凭借政府的力量写上去的,而在宁海县却完全不一样。最近,县领导在力洋镇海头村考察时发现,大片的拆迁场地中树立着几座颇有特色的清代古民居,可是破损严重。拆与留,村里镇里有不同意见。县领导当场拍板,“留,花再多的钱也留,因为古民居是不可再生资源。”县里其他一些村镇的古民居保护,背后也都有政府主导。早在2007年,县政府就向前童古镇投入600万元,之后,年年投入都是上千万元,至去年底总投入已经超过5000万元。“十里红妆”博物馆,也是政府出资完成的硬件设施,这种国助民办文化产业的经营模式,被宁波市确定为文化体制改革的试点。最近,政府又筹1.5亿元建造民俗村式的“十里红妆”博物馆,总面积达12000平方米。

宁海县已经从传统文化的传承和发扬中得到了回报。许多到过宁海的外地人都十分清楚,这几年宁海县不但财政收入明显提高,老百姓生活也日益富足,最主要的是,农村整体的文明素质提升了。去年全县的游客达500多万人次,既是国家级“生态示范区”,又是全国“双百强”县。

《人民日报》(2010年07月23日19版)