到2009年8月,仅穿越时空的红帮专题,陈万丰与同伴们累积了四五十万字的文书材料,3000多帧照片和1000多件实物。

在陈万丰眼里,服装博物馆就像自己的孩子一般。

49年,将近半个世纪,是普通的人的大半辈子。

49年,他从翩翩少年变成垂垂老者。

49年,是他的文化工作履历。

49年里,他为红帮立传,他发现了“中国进士第一村”……

而为他完美总结的是不久前颁发给他的“浙江省优秀民间文艺人才”和鄞州区文广新闻局颁发的“连续为我区文化事业忘我工作”的荣誉称号。

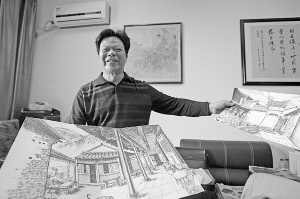

他就是鄞州区博物馆协会的副会长兼秘书长陈万丰。近日,在他的办公室里,陈万丰讲述了他这49年的文化之路。

一张纸条 鼓励一生梦想

在他记忆的深处,有一幅极具质感的油画。美术课上,16岁的少年对着石膏人像认真地揣摩着,然后迅速在纸上落笔,寥寥几笔,就勾勒出清晰而传神的画面。他身边站着的老师,微低着头,脸上是掩饰不住的欣赏。午后的阳光打在两人的脸上,是一种令人宁静的暖色调……

陈万丰生来似乎就与绘画有着不解之缘。从小,他对绚丽的色彩有着特殊的敏感。9岁那年,他就找来水彩涂涂画画临摹书本里的插图,或是人物,或是山水,那些绚丽的色彩仿佛是他年少时五彩的梦想。

他印象很深的那个画面,是在1957年,他在五乡念初中,上美术课的是一位俞老师,当他看到陈万丰随手画下的一幅花鸟工笔后,赞叹不已。

毕业的时候,俞老师特意给他留下一张纸条,上面写着:希望你能在绘画方面持之以恒,以后会大有前途的!朴素的一句话语,却如同终生的鞭策。那张纸条早已不见踪影,可那句话却永不褪色,在陈万丰遇到困难挫折时,给他最大的鼓励。

高中毕业后,陈万丰踌躇满志,以他的成绩,本来很有把握考上上海戏剧学院舞台美术专业或是浙江美院,可就在这紧要关头,三年自然灾害开始了!陈万丰原本就困难的家境更是陷入窘迫。为了能减轻家里负担,他只好忍痛放弃了考大学,提前参加了工作。这对于他来说,无疑是一次重大的打击!

戏剧人生 描绘五彩戏服

那是一幅严谨细腻的工笔画。色调是如此明艳的金黄,那是龙袍的颜色,龙袍上绣着日月星辰和各种吉祥图案,看上去金碧辉煌。灯光下,刺绣师傅捧着那袭龙袍,专心致志地绣着,而陈万丰则站在一边,脸上一片凝重……

1970年,他成了鄞州越剧团的一员,专门负责戏剧服装。经过文革的浩劫,剧团里的戏服,尤其是龙袍都被一烧而空。剧目要演出,没有精致的戏服怎么行?陈万丰焦急万分,四处寻找戏剧龙袍,可是跑了好多地方,都毫无所获。

到底在哪里才能找到民间的刺绣高手呢?怎样的刺绣高手才能绣出金碧辉煌的龙袍?抱着这样的疑问,陈万丰来到了宁波绣品厂戏衣帽车间订制戏服,从而认识了王素贞老师,然后又认识了她的爱人孙翔云。

孙翔云从小就跟父亲学做戏服,接触多了,就知道什么是“生、旦、净、末、丑”,知道武戏演员要穿什么样的衣服,文戏的戏服上应该绣什么图案的花。只看了一眼孙翔云的手艺,陈万丰就知道找对了人!

戏服色彩艳丽,花色繁多,做戏服的工序繁杂精细,量体、打样,还要设计刺绣的图稿、配丝线、刺绣、浆裱、剪裁、加衬里、成衣。做一件戏服一般要费时两个多月,更别说龙袍!可是日期太紧,孙翔云夫妇和七八个刺绣高手日夜赶工,大半个月时间就得把衣服做好。有时人手不够,陈万丰自己也得赶鸭子上架,为戏服描花样,幸亏自己的美术功底还算不错。那段时间,他几乎描了一百多种花样。“一段日子下来,我都快成描花样的能手了,龙、凤、花草,还有各种吉祥图案,样样在行。”陈万丰笑着对记者说。

孜孜不倦 为红帮立传

这是一幅自然洒脱的水彩画。颜料的透明性使水彩画产生一种明澈的效果,画中,清晨的阳光如此明亮透彻,他和阳光同行,辗转在城市之间……

宁波服装博物馆对于陈万丰来说,有着十分重要的意义。在他49的文化工作中,担任服装博物馆馆长的时间整整占据了将近四分之一——11年!

当年,要把服装博物馆搞起来,首要的就是调查红帮,还原湮失的历史。为此,陈万丰北上哈尔滨、长春、沈阳、大连、北京、天津、南京和山东青岛,西进武汉、长沙,南下香港,重点城市来回辗转,又通过上海市档案馆,用信函联系了厦门、昆明、重庆、扬州等城市,还在日本东京培罗蒙经理戴祖贻先生资助下,到日本东京、横滨调查,联络神户的浙江旅日同乡会的奉化人汪和生先生,从此,红帮史的脉络渐渐清晰起来。这样,日复一日,年复一年,从2000年到2008年,近10年的时间,陈万丰克服了种种困难,排除了一个个障碍,经历了一次次挫折。

每去一个城市调查,陈万丰和同伴们早出晚归,日以继夜,白天查档案,晚上访红帮,充分利用时间,在宁波同乡浓浓感情的帮助下,终于心想事成,如愿以偿。到2009年8月,仅穿越时空的红帮专题,他们累积了四五十万字的文书材料,3000多帧照片和1000多件实物。“想当年服装馆赤手空拳,从零起步,到后来藏品琳琅满目,源源不绝。我真的感到十分欣慰”,说起这些,陈万丰眼中的神情像是在讲自己最得意的孩子。

随着工作的展开,红帮越来越被有识之士注视,继央视后,山东、浙江、天津等电视台热情光顾,红帮文化在全国范围内开始传播,“红帮裁缝”从此名噪一时。2005年在申报非遗的热潮中,为制作5分钟的红帮技艺申遗专题片,陈万丰与拍摄人员7天中奔波哈尔滨、北京、天津和上海四个城市。由于人手少,他每到一处都肩扛笨重的三脚架,几天下来,积劳成疾,陈万丰腰椎病发作,痛得简直不能动弹,可他还是咬咬牙,硬是挺了下来。2006年,红帮技艺列入浙江省非遗名录。当他拿到红灿灿的证书时,心中百感交集。

文化守护 发现进士第一村

这幅写意山水国画,如此美丽。层层叠叠的山前是一簇古朴典雅的村庄,荷花池、马头墙,处处透着中国画的写意。画中的陈万丰,捧着一卷家谱,喜出望外的表情难以抑制……

2000年春,陈万丰在茅山乡走马塘村调查红帮裁缝时,偶然发现这个古朴典雅、民风淳厚的村庄。一眼看去,祠堂三四个,成批的石花窗,村中荷花池,马头墙民居……去了几次,查了家谱,他喜出望外:这个看上去普普通通的村庄,居然出了那么多的进士!他赶紧查阅了天一阁的《陈氏宗谱》、《宋史》、《光绪鄞县志》、《鄞县通志》等地方志,认真梳理,逐条抄写,从艰涩难懂的古文中寻觅、剖析、整理。最后,他得出结论,自北宋端拱年间到明清两代,该村陈氏共有76名进士(包括陈氏血统,后在外地做官定居的)。

不久后,陈万丰通过鄞州区文管办和杭州大学历史系等邀请宁波市的文史、古籍、旅游、水利专家,召开了研讨会,并邀请全省文博系统同仁考察,共同论证走马塘是名符其实的文化村、进士村和生态村。在宁波、浙江乃至《中国文物报》、香港《大公报》等媒体广泛传播。他与杨古城先生等有识之士前前后后去了小村30多次,在村民会上讲村史,组织文保员队伍保护历史文物,通过邬毛银等热心人士奔走呼号,终于得到宁波市、鄞州区和姜山镇政府的重视。从此,走马塘进士村在宁波的历史文化中成为如此浓墨重彩的一笔。

文物的保护和利用是一大课题,保护为了利用,利用促进保护。从1986年陈万丰加入文博行列到1998年宁波服装博物馆成立的十几年里,他凭着对美术的爱好和对专业的执着,搞了8个专题陈列。如“东钱湖名胜史迹陈列”、“沙孟海书学院”、“周尧昆虫博物馆”等。为了使自己出任的内容设计和形式设计名副其实,他长年累月调查考证地域文化,掌握第一手照片、实物等资料,反复斟酌求证,从色调、节奏和气氛等方面力求精益求精。因他的一技之长,当时的县政府经常抽调他设计布置“鄞县四十年成就展览”、“中国百强县博览会鄞县展馆”、“鄞县贵阳、成都名特优新产品展销”等。

如今,陈万丰已经退休,可他却远远没有结束自己的文化之路。继续以饱满的热情,倾力筹办地方史陈列展览,如《王安石在鄞史迹陈列》、《塘溪名人故居陈列》、《鄞州居家博物园陈列》、《鄞州滨海博物馆》、《四明山革命烈士事迹陈列》、《鄞州耕泽石刻收藏馆》、《鄞州婚俗博物馆》等,忙碌于鄞州区欣欣向荣的博物馆群建设。即将到来的2011年,陈万丰正在筹备中的还有十多个新的博物馆……

东南商报记者 张落雁/文 记者 王 鹏/摄