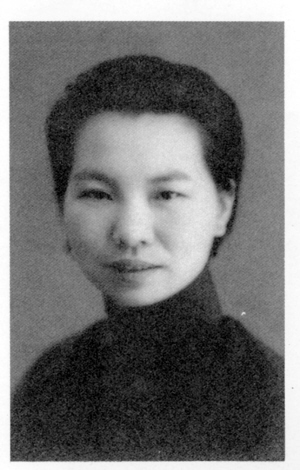

朱枫

陈修良

昨天,朱晓枫(右)和沙尚之在朱枫故居里合影,她们身前的这张红木桌子,就是朱枫当时自己掏钱为地下党秘密联络点添置的家具。 记者 王鹏 摄

共忆革命母亲

昨天,镇海中学校园一角的朱枫故居,落满了夏日的阳光。两位红色女特工的后人——朱枫的女儿朱晓枫、陈修良的女儿沙尚之相聚。迈进这座非常美丽的带弧度的小楼的时候,72岁的沙尚之甚至对那张红木方桌和4把靠背椅的记忆都有些模糊了。那是上世纪40年代,朱枫特地联系家具公司,自己花钱买来送给沙尚之的母亲陈修良一家的(陈修良是朱枫的同窗好友,两人有着特殊的情谊)。

两人站在一起都有一些激动,她们一起抚摸着旧家具,似乎有时空倒流的感觉,好似又回到了那个年代,她们各自的母亲在这个小楼里度过的岁月及不平凡的经历。

陈修良曾小住朱家花园

朱晓枫说:“陈修良是我妈妈非常要好的朋友,曾来这里住过。她们一起在宁波女子师范(今宁波二中)读书,在同一个班,我妈妈比她妈妈大两岁。”

陈修良曾写文章回忆同窗好友朱枫,“我很喜欢她,瘦瘦长长的,才德双全,和蔼可亲,很仁慈、很用功,功课也很好。”

1923年,江浙军阀混战,学校提前放假了。朱枫就邀请这位好友来自家花园度假,居住在被她戏称为“潇湘馆”的漂亮建筑里边。

“我母亲曾对我回忆说,我的家庭是一个破产的家庭,无家可归,当时朱枫就来找我,要我到她家中去,我很感动。”沙尚之告诉记者:“母亲说,当时憩园(朱家花园)内有竹篱假山,小桥流水,风景如画,环境极为幽雅。园后有书房三间,是朱枫父亲读书会客的地方。她家藏书很多,字画满墙,我们这一个来月多数在书房里读书论文写书法,过得极为惬意。”

陈修良曾回忆:“我发现那时她还是个多愁善感的人,深宅大院,平日里独处闺中,没有人可以谈心,而镇海毕竟比宁波更闭塞。”

但朱枫还是很关心时局,对军阀混战、民不聊生的局势深为忧虑,在这种忧国忧民情怀的驱使下,开始如饥似渴地阅读进步书刊,把它当作自己的精神食粮。

陈修良同样发现,当她讲到崇敬鉴湖女侠秋瑾时,想做一个女革命家时,她就常露敬仰女侠的神色,两人都渐渐地开始向往有一个新社会。

朱枫跟随陈修良一起游行

1925年,“五卅”惨案事发,宁波的学生联合起来示威游行。陈修良,这位出生于宁波呼童巷旧式大家庭的女子,也积极组织女师响应,被学生选举出来担任女师的学生会主席、女师的宁波学联代表和学联秘书参加宁波的大革命时期学生运动。1925年7月她撰写“救时刍议”,号召市民起来反帝反军阀。

而当时和陈修良一起走上街头的几位女师学生中,就有朱枫。陈修良回忆说:“学校将我第一个开除出学校,朱枫非常同情我,表现出很难过,她的温和之情,使我很感激。”

后来,朱枫逐步走上革命道路。陈修良曾回忆说,“抗战开始后,朱大姐(朱枫)对抗日十分积极,捐献家财,进行抗日宣传,跟随丈夫朱晓光参加党领导的新知书店工作,甚至到过皖南新四军军部。一个出自名门的富家小姐心甘情愿到皖南山区去卖书,本身就是一次伟大的洗礼。”

给秘密联络点添置家具

对于这红木方桌和4把靠背椅,沙尚之怎么会不认识呢?

或许是有些恍惚了。1946年,两位昔日竹洲女师高材生陈修良和朱枫重逢在上海,有说不完的话。

当时,由陈馥(陈修良的母亲,被同志们爱称为“众家姆妈”)出钱,租下了法租界独门独户的景华新村22号安下家,成为当时地下党重要联络点。

朱枫入党介绍人之一、当年宁波“五卅”学潮的领导人沙文威(当时改名为史永),领着朱枫介绍给“众家姆妈”。这位老妈妈很快叫出:“朱家四小姐来啦!”沙文威告诉老人,“四阿姐现在是‘自家人’了,会常来看你,有什么事可交她办!”

陈修良回忆说:“她(朱枫)来我家看到家中连桌子也没有,警察如来检查也不像样,需要装饰一下,她特地联系家具公司,自己花钱购置了一张红木方桌和4把靠背椅等,放在客厅里。”

昨天看到这桌子的时候,沙尚之对记者说:“只是颜色变旧了。当时,我们一家人可是天天在这张桌上吃饭,我还在上面写功课。”

几个月后,陈修良离开上海任南京地下党市委书记。新中国成立后,陈修良夫妇调任浙江省工作,在得知朱枫牺牲的消息后,一直抹不去思念和哀痛,好好保存着朱枫上世纪40年代买的一套红木桌椅。“我一直保存至今仍在使用,这是很可爱的,几十年了,我留着纪念。”

沙尚之特别对记者提到:“上世纪八十年代,母亲有机会来到镇海,特地就寻到朱家花园,重温在憩园小楼和朱枫朝夕相处一个暑期的友情。她说,‘朱枫是一位了不起的巾帼英雄!要好好保护她的故居,让英灵安息,让下一代不要忘记她’。”

沙尚之:“母亲陈修良,意逾金石之坚”

在沙尚之眼里,母亲是“形同草木之脆,意逾金石之坚”。父亲慈爱,容易让人亲近,母亲其实很讲人情,却有着不肯低头的性格。

小时候,沙尚之和母亲相处很少。1946年,小尚之在上海见到母亲认不出了,问她:“你是新来的保姆吗?”那年,陈修良被任命为中共南京市委书记,领导地下党的工作。那时她不到40岁,也是南京市委第一位女书记。

当时的南京城是用刺刀大炮围箍而成的“铁桶一般的城市”。当年南京市共有96万人口,而国民党、政、军、宪的机关工作人员就占了11万,特务如毛,而南京所有地下党员经过八次大破坏后总共剩下200人左右,要在南京获取情报,其艰险程度不言自明。“母亲后来对我说,那是去虎穴,死是必然的,活下来才是偶然的。”

沙尚之说,在南京秘密工作期间,母亲十分小心,她总是昼伏夜出。必须出门时,要走小巷子,转弯抹角地绕圈子,下雨天带伞,夏天戴墨镜,从不进电影院、商场、旅馆、茶楼酒肆、公园等公共场所。

对于陈修良在秘密战线取得的成绩,宁波新四军历史研究会副会长王泰栋用一句话做了概括:“蒋介石知道的,她都知道,蒋介石不知道的,她也知道。”

就在南京解放前夕,陈修良指挥(或参与)了三次震惊国统区的策反行动:国民党空军轰炸机八大队的飞行员俞渤驾驶B24轰炸机向南京投弹;重庆号巡洋舰起义;南京“御林军”97师倒戈。三起倒戈事件对瓦解国民党的军心、震慑南京的反动军政头目,产生了极大的影响。

陈修良去世已10多年了,沙尚之觉得在精神上离母亲更亲近了。“我想正是因为母亲这样特殊的性格,才能让她在风云变幻的时代,干出一番轰轰烈烈的事业。”

朱晓枫:“我知道母亲在从事什么工作”

但是朱枫的性格与好友陈修良非常不同。朱晓枫说:“我小时候总看见她忙忙碌碌,但是她的性格,却又是非常沉静的。”

朱晓枫与朱枫是离多聚少。1946年春天,朱晓枫在上海家中跟母亲生活了3个月,这成了她一生中最幸福的3个月。朱晓枫回忆:“那时我已经是16岁的大姑娘,而那时的母亲,已经从一个热心抗日的知识女性,成长为一个经验老到的地下工作者了。在那个危机四伏的年代,我们天天生活在一起,但是闭口不谈政治,彼此心知肚明。母亲从来没告诉过我,她在从事什么工作,可是我感觉到了。我从来没跟她说我在台湾少年团的时候在老师的影响下悄悄地加入了共产党,但她也明白。从表面上看,她是上海一家公司的会计,我是不谙世事的少女。”

朱晓枫对于她和母亲的一些话里有话的对白记忆深刻。

“一天,我带一个朋友回家玩,母亲等来客走后,问我这人是谁?我说我们认识很久了。母亲淡淡地说,以后,不要随便带外面的人到家里面来。我马上明白,母亲在暗示我,家里是重要的地下联络点,不能让任何来历不明的人知晓。我很知趣地不再追问。”

“母亲对我的情况也是一点就透。我对她说,‘我的老师(我的入党介绍人)被捕了,我需要解决身份问题。’她一句都不多问,马上想办法把我送到苏北解放区去。就这样,我再度离开了她,这一走,竟成为永诀。”

记者 张昊 卢科霞