1947年2月25日起上海举办第四届戏剧节,包括甬剧在内的20个剧(曲)种观摩公演。

图片原载1947年《艺文画报》第1卷第9期23页。康正平摄。

晚清民国时期,正是甬剧趋向成熟的阶段,也是上海报刊业发达时期。正如周良材在《甬剧史话·序》中所说:“甬剧虽发源于甬江,却发祥于沪渎。”甬剧的各种信息散见于上海当时的各种报刊,呈现出活色生香的原生态。

笔者去年承接《国家级非遗代表性传承人杨柳汀口述史》一书的撰写任务,查阅了大量晚清民国时期上海报刊,发现了以前被忽视的一些材料。今年适逢宁波甬剧团成立70周年,谨以此文,与喜爱甬剧的读者共飨。

串客,曾被官府往死里整

如果把鼎盛时期的甬剧比作一棵参天大树,那么串客(对甬剧早期艺人的称呼)时期的甬剧就好比一棵小草。从当时上海的各种报刊可以看出,这棵“小草”在宁波面临严苛的生存环境。

串客的演唱内容、表演形式虽然通俗、接地气,但也不乏情色、粗俗的元素,在晚清宁波官方、士绅心目中处于鄙视链底端,常以“淫戏”为罪名,联手查禁串客。《申报》在1880年4月5日、1881年3月14日、1887年4月5日分别以《严拿串客》《重惩串客》《严惩串客》为题,报道当时宁波官方查禁串客的社会新闻,肃杀之气扑面而来。

晚清宁波官方对串客的查禁相当频繁。学者张天星仅据《申报》的新闻统计,从1878年到1904年的26年里,宁波官员颁布的查禁串客谕令达40则。晚清三位知府宗源瀚、胡元洁、钱溯时主政宁波的17年间(1878年至1895年),更是不折不扣地执行清政府严禁地方戏的管理政策,而且执行力超强,绝不停留于口头。宗源瀚还颁布悬赏告示,声称无论何人能捆获串客,“连同戏具获送至府县衙门者,每获一名赏给一千文,能获十名赏十千文,以次递加”。当时官方采取明察暗访和悬赏捕拿双管齐下的招数,威慑、抓捕串客艺人,必欲赶尽杀绝而后快。

官方抓获串客后,不仅给予笞责、枷示,而且惩罚力度大大超过律法规定,几近残暴。笞责即笞刑,是使用板片击打罪犯腿臀部的一种刑罚。笞刑分为十、二十、三十、四十、五十等5个等级,这意味着笞刑最多不过五十板,但晚清宁波官方对违禁串客艺人处以笞刑的次数皆超规定,最高达一千板。1881年3月14日《申报:重惩串客》报道官方在宁波南乡抓获虞雷云等四名艺人,各打六百板;1888年4月20日《申报:四明琐记》说官府在南门外周港岸拿获串客周阿生,重责一千板;1908年2月27日《中外日报:严惩扮演串客》称鄞县县衙在傅家塔当场拘获串客三名,各责一千板。如此数量的击打,艺人轻则瘸,重则死。

枷示即用木架套住犯人颈部,写明罪状,在衙署或演出地点示众。清中后期法律规定,用于枷示的木枷重不超过35斤,但被捕串客艺人枷示时所用都是“重枷”,示众长达数月,有的还要押游六门示众。周阿生就是荷头号巨枷示众,虞雷云等人枷示三个月。

官方处罚串客,不仅有肉体的伤害,还有精神的折磨,给予羞辱性的惩处。有时串客艺人示众时被令身穿戏服、面涂脂粉,其目的是从根本上掐灭受惩串客重操旧业之心。

正因宁波官府前赴后继地查禁,令串客在宁波城区几乎无法立足。1881年1月4日的《申报:淫戏被驱》一文报道串客艺人在宁波城“不敢登场扮演”;1888年12月22日《申报:明州问俗》称串客艺人在宁波城仍“不敢登台演唱”;1891年2月22日《申报:串客宜禁》一文声称宁波串客“郡治早经禁绝”。

串客在宁波演戏是高危行为,但聪明的串客绝不会坐以待毙,因此不难理解宁波串客调整生存策略——“潜行来沪”的必要性、正确性。

相比宁波,上海尽管也对串客(当时上海人又称其为滩簧或花鼓)进行查禁,但处罚力度显然较轻。上海对串客艺人的处罚,最重笞责一百板,更无戴枷示众之举,甚至如果认错态度较好,可以免于处罚。1878年11月6日《申报:痛打花鼓》报道,潘新宝等五人在法界北新楼演唱花鼓被拘,因潘新宝系第二次被抓,所以本次从重打六十板,其余人各五十板;1893年12月1日《申报:英界公堂琐案》报道,宁波人浦阿四因唱花鼓被拘,第一次判处递解回籍,本次是被判打一百板;1899年7月3日《申报:南市捕房纪事》载,宁波人包云才在新马路旁唱花鼓被拘,认错后,“从宽开释”。

为了生存,宁波的串客艺人或躲到僻远乡村偷偷演出,或背井离乡避走上海寻求生存空间,从而促使甬剧在上海发展成熟。

上海四明文戏班“吕家班”班主之一吕月红玉照。

原载1936年《社会画报》第106期1页。

上海茶馆里的宁波串客很火

上海人对串客戏的喜爱是吸引宁波串客班纷纷闯荡上海滩的另一动因,相关的社会新闻时有所见。1876年1月15日的《申报》一则社会新闻《棍捉僧奸》叙说:丹桂茶园邀请串客演戏,“不论士商均愿拭目往观”。某寺一年轻和尚获悉后,“衣裳楚楚”前往观看,演出可能很精彩,导致他忘记返寺时间。他在寻找旅馆时误入妓院,被“拆白党”(上海俚语,流氓)发现,先是一番羞辱,又将其皮衣衫裤剥下押洋十元搜刮走。此新闻因主人公的特殊身份,与观看串客演戏之间的行为反差,一时成为沪人茶余饭后之八卦话题。此报道也说明,最晚1876年,串客已经在上海地区演出,比目前公认的串客首闯上海滩时间1880年,即奉化串客艺人邬拾来等人应邀赴上海演出,早了4年。

晚清民国时期是上海茶馆文化发展的高峰。茶馆不仅是人们娱乐休闲的场所,也是工作洽谈、获取信息所在,人们在那里闲聊、谈生意、传播小道消息、解决各种纠纷等。茶馆有以卖茶为主的清茶馆,也有与说书唱戏结合、与餐饮棋牌结合的茶馆,其中把说书、演唱等艺术引入茶馆,是清末民国时期茶馆吸引茶客的通用法宝。“宁波串客班”演的主要是对子戏,即一丑一旦,或一生一旦,演出规模较小,初闯上海滩的串客班主要以茶馆为舞台。下面的辟谣声明和数则查禁报道皆是佐证。

因清政府严禁女性演戏,所以旦角也由男性扮演,如若男女合演,便要面临处罚。1877年12月14日,上海荥乐园茶馆连续在《申报》刊登“声明”,称其从小东门迁址到新街后,生意清淡,邀请宁波串客演戏后,生意稍有起色。可能是同行嫉妒,有人造谣串客班有男女合演,于是就在报上辟谣,否认有女艺人参演。此则“声明”也说明,晚清上海茶馆林立,竞争激烈,聘请串客驻演是茶馆经营的竞争利器。

1878年10月9日《新报:违禁争演淫词》一文说,上海英租界致远街黄采记茶馆“于晚间特雇宁波串客班坐唱”;1878年11月6日《申报:痛打花鼓》一文称,法租界北新楼茶馆雇“宁波五六人夜演”;1880年11月3日《新报:违禁当惩》报道,英租界乐云楼茶馆“特请四明小妹先生弹唱滩簧”。

这些查禁报道,从侧面说明,串客深受上海茶客欢迎,尽管聘请串客艺人有查禁风险,但在利益面前,茶馆老板还是愿意铤而走险,甚至为了争抢演唱水平较高的串客艺人而对簿公堂。1907年1月10日《申报:禁唱花鼓淫戏》一文讲述了这样一起案件:1907年1月,法租界某茶馆主汪阿三来宁波雇周阿昭到上海演唱花鼓,“被同业江阿金用重贿挖去,以致互相争论扭殴”,由捕快解至公堂。

尽管从上述新闻报道的标题来看,串客在上海的演出还时常受到打压,但因其表演内容和形式的不断丰富,受到了民众欢迎。有越来越多的宁波串客班到上海寻找生机,一度超过20班。

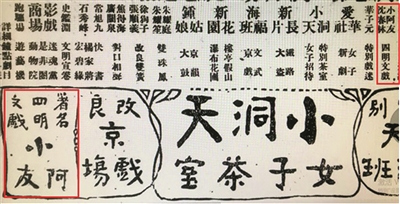

此广告中两次出现了小阿友。

资料来源:《申报》1920年2月24日第16884号,第5版。

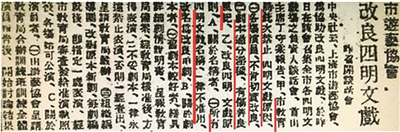

《申报》“四明文戏”改名为“改良甬剧”的报道。

资料来源:《申报》1936年8月23日第22742号,第14版。

早期甬剧“顶流”被称作“宁波梅兰芳”

清朝前中期厉禁女伶,早期甬剧——宁波滩簧时期的旦角由男性扮演。20世纪20年代前后,宁波滩簧的顶流明星是一位木匠出身的男小旦,因扮相优美,唱做兼长,被誉为“宁波梅兰芳”。上海百代唱片公司还曾为他灌制过唱片。

那么,“宁波梅兰芳”究竟是谁?从新中国成立后出版的有关甬剧史的文章或著作中,归纳出四种说法:大部分著作认为是筱阿友;宁波市甬剧团作曲李微在《宁波甬剧及其音乐的演变》一书中认为是小阿友;《中国戏曲志·上海卷》认为是筱阿发;《华东戏曲剧种介绍》认为是应云发。

其中,后两种说法经不起推敲。《中国戏曲志·上海卷》中,称筱阿发师从黄阿元,演花旦,百代公司为其灌制过唱片,这些信息与《甬剧发展史述》介绍筱阿友一致,所以很可能是排校错误。《华东戏曲剧种介绍》称,“一九一五年前后,拾来又把宁波滩簧的班子从宁波带到了上海……这一时期主要演员有……唱‘清客’的应云发、沈春林……唱旦的小阿友和小文斌。其中应云发有‘宁波梅兰芳’之称,小阿友有‘十三省戏客’之称”。应云发是唱“清客”——小生的,梅兰芳是唱旦的,所以,可以断定《华东戏曲剧种介绍》有张冠李戴之误。

至于前两种说法,到底哪一种更准确?我们查阅了晚清民国的报刊,“瀚堂近代报刊”数据库查不到“筱阿友”,但可以查到“小阿友”演出广告或相关的报道,总共615次,时间跨度从1915年到1926年。而且,1924年8月9日《申报》的《四明文戏谈》(LH生撰写)一文明确说:大世界誉小阿友是“宁波梅兰芳”。

虽然小阿友并没有影像留存于世,但综合当时有关文章的生动描写,当年顶流形象已跃然纸上。

据1942年《上海宁波公报》四周年纪念特刊中《四明文戏之沿革史》介绍:小阿友原姓杨,梅墟人,京班旦角,后因喜演淫词,改演滩簧。

1918年,作者署名为小珠的《申报:宁波滩簧之调查》透露,小阿友也曾因演唱风格不容于当时的政府规定而遭查处:小阿友在法租界因“演唱过于淫荡”,先后与小木匠二人被拘罚两次,第一次罚洋一百元,第二次罚洋三百元。

《宁波滩簧之调查》曾记录作者的观感:传说早期的小阿友“富有雌性,待人接物均极冶媚”,是某宁波滩簧班的台柱。但到了1918年,扮相已不复丰姿绝伦,作者眼中的小阿友“竟是腰大十围、膀阔三停之巨无霸”,绝无鼎盛期玲珑绰约的风韵。传说与现实的巨大落差,令作者倍感失望,读者则喷饭。

另一作者LH生也有类似的说法。1924年8月9日,LH生在《申报》撰文称,他曾两次近距离看到小阿友的真容。第一次“见其演《梅龙镇》于春晖草堂,表情细腻姿态婀娜,歌声呖呖如出谷黄鹂”。六七年后虽“做工最为老练纯熟,然化装纵极华丽”,因已过妙龄,扮演苗条女郎,体肥而声涩。他评论“表情做工殊有进步,而姿容歌喉则不复如当年矣”。因时间流逝,小阿友的体形变成壮硕,作者嗤笑“宁波梅兰芳”名不副实,是“令人齿冷”的说法。“美人”迟暮,自然法则啊!

到了20世纪20年代后期,随着青春靓丽的女小旦崛起,男小旦的表演相形见绌。小阿友也难逃时代的浪潮,最终被淘汰出局。

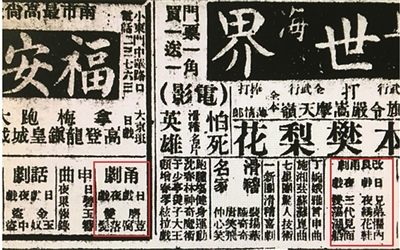

此广告直观地反映了名称并用的现象。右边是新世界游乐场广告,左边是福安游艺场广告,“改良甬剧”和“甬剧”两个名称在同一天、同一版面的相邻位置出现。

这证明了“甬剧”或“改良甬剧”一词最早出现时间是1936年,从而修正了“1938年,宁波滩簧演出时装文明大戏时,始改称甬剧”的说法。

资料来源:《申报》1936年10月8日第22788号,第18版。

不断改名,是无可奈何“换马甲”

甬剧在正式定名前,历经宁波串客、宁波滩簧、四明文戏、改良甬剧、新甬剧等诸多阶段。但其实出现在晚清民国上海报刊里的名称更多,仅以宁波滩簧时期为例,与宁波滩簧名称并存的有浙宁滩簧、甬江新戏、宁波戏、宁波文戏、甬调文戏、文明时曲等。不仅名称多,而且同一演出场所、不同的时间,名称也不同。其中的文明时曲如果不列出小阿友等宁波滩簧的名角,仅从字面看不出与宁波滩簧有任何关系。

尽管从1920年起,上海的主要游乐场在宣传或广告时将“宁波滩簧”相继改称为“四明文戏”,但部分演出场所还同时使用其他名称,使用的时间有长有短。以“宁波文戏”为例,据“瀚堂近代报刊”数据库搜索显示:这一名称最早出现于1918年,一直沿用到1934年。

同一个戏曲剧种,为什么会有这么多的叫法?这其中包含着怎样的无可奈何?

从当时的报刊信息可以发现,上海官方对宁波滩簧等地方戏的态度虽然相对友好,但还是有查禁、处罚,再加上宁波旅沪上层人士三番五次地提议禁止宁波滩簧,艺人们处于朝不保夕的境地。仅以二十世纪二三十年代甬剧异名特别多的时段为例:1918年,宁波同乡会倡议永远禁止宁波滩簧;1919年,江苏省长令上海知县严厉禁唱宁波滩簧;1922年5月22日,《民国日报》刊文《甬人提议禁四明文戏》:旅沪甬人致函宁波同乡会提议禁四明文戏等。面对官方的不断查禁、上流社会的舆论压力,演艺界和场所经营者为了生存,不得不通过改名来逃避审查,以获得继续演出的机会,这体现了他们的生存智慧。

这一做法也取得了实际成效。据《宁波滩簧之盛行》描述:因官方禁唱,演艺界和场所经营者将宁波滩簧改名“文明时曲”后,演唱内容仍是“淫词鄙语”,却可以“大张旗鼓”地在华园等茶馆正常演出。

当时官方出于整顿需要,也加入了改名的队伍。1936年8月22日,上海市教育局因四明文戏“各场演员不肯切实改良;剧本过分淫秽、有伤善良风纪”,召集四明文戏的相关从业者开会,禁止再使用“四明文戏”,一律改名为“改良甬剧”。

正因为改名之法(类似现在网络流行的“换马甲”)简便易行,无论是管理方还是被管理方,都乐此不疲,从而导致了多种名称同时并存的现象。

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com