北仑白峰上阳原道头村地名

石志藏 文/摄

道头,《汉语大词典》释为:“路边;路口。”实际上,在我们浙东沿海,道头的含义更为丰富。从前道头叫作衜头,古代宁波人把渡船靠泊的码头叫“道头”。如应钟在《甬言稽诂·释宫》中解释:“今隔水以船相济谓之渡,两岸渡船所舣处谓之渡头。甬地称渡头或作衜头,衜古道字。”临海的道头,也可以解释为陆路通向海路的延伸处,或海路靠岸之地。

临海的道头

一言以蔽之,道头乃是陆路尽头海路始,海路到岸陆路初。另外,还有内水的江河道头,是指沿江河建造的陆路延伸部分。

历史演变,潮涨潮落

通常,道头的尽头没有附属建筑,断头至海,潮涨时被海水淹没,潮落时像一段低低的海塘卧躺在泥涂滩上。船只到道头时,靠在道头两侧,即与道头腰身平行,与陆地垂直。

据村里参加过道头修建的年长者回忆,当年建道头,会先在海边选定合适的泥涂,挖出一条深、宽约3米的海边小河,俗称“浦”。然后,把挖出来的海涂泥,在浦的一旁筑成一条泥路,再在泥路临浦的一侧,每间隔约半米打下一根老松树桩,以防止在海浪的冲击下道头坍塌。待泥路坚实后,路面铺上条石或红石板,以方便人们行走和装卸货物。道头靠浦的一侧,置有石桩或木桩,供船只系缆绳之用。

道头一般有两种形式:一种是普通道头,也叫水道头;另一种是高道头。

水道头按照泥涂坡势而造, 高约1米半,长度由泥涂的坡度而定,坡度小的20来米,坡度大的10来米,道头坡度与泥涂坡度相一致。水道头一般只能停靠小船。过去,货物从船上到陆地,或从陆地到船上,无论潮位高低,概由舢板驳运,人员上下也是如此。可见当时的道头在生产生活中起着重要作用。水道头俗称“活水道头”,不必候潮。

高道头则是从陆地齐平垂直伸出,与海面平行,宽窄长短根据实际需要和泥涂的坡势而定,两侧在潮位适宜时可停靠大船。虽也受制于潮水的涨落,但比水道头适应性更大些。高道头是机动船出现以后才开始建造的,因为有吊装机器,必须依靠机械和拖车,于是高道头应运而生。高道头俗称“死水道头”,必须候潮。

从水道头到高道头,是道头的进化演变。

在浙东,道头多位于沿海区域,但内河水系发达的地方也有不少道头。徐兆昺《四明谈助》中所记的林家道头闸,在“(鄞)县东三里许”,还有钱家道头闸等,皆是因道头而得名的碶闸。奉化的杨柳道头,1985年因城市建设被填。余姚市河姆渡镇江中村的车厩道头,因临姚江而建。

道头地名,广布宁波

宁波以道头命名的地名颇多,且多处于靠江沿海位置。如中心城区内从前有甬东司道头、盐仓门关帝殿道头,宁海大佳何镇溪下王村西有茅山道头,镇海区有远望道头、利涉道头,北仑区有江南道头、上王道头、梅山下道头等。历史上,在北仑大榭的地名中,道头特别多,有近20个海边道头,如东岙道头、关外道头、北渡道头等。当地人所称的道头相当于埠头或小码头,是海岛居民对外交往的重要通道。

甬江口的镇海渡系道头改建而成,历史上它是宁波海上丝绸之路起碇港之一。镇海渡,在宋代又叫大浃渡,明代称南关渡或大关渡,至清代乃称大道头渡,而大道头的对岸是现在北仑的江南道头。据乾隆《镇海县志》记载:大浃渡,县南一里。大浃渡,即大浃口,为扼要关泊战舰处。此外,还有邵家道头渡、薛家道头渡的地名录。

镇海利涉道头

镇海的利涉道头,曾是北宋时期明州最大的码头,利涉道头原址位于梓荫山东南角。史书上用“南则闽广,东则倭人,北则高句丽”“商舶往来,物货丰衍”等词句,记录了镇海当时商贾云集、船只如梭的繁华景象。利涉道头始建于宋崇宁三年(1104年),是宁波史载最早的一座码头,号称“明州第一码头”。当时,日本、高丽的使者僧侣,常常从这里出入中国,这里成为海上丝绸之路的始发站。现在的码头古牌楼,位于沿江景观带万斛神舟的旁边,由汉白玉石雕凿而成,四柱三门平式两檐,是2003年10月重建的。

镇海大道头渡,原建有利涉亭三间,而隔江的现北仑红联江南道头渡,亦建有明远亭三间,这些亭子估计是供往返行人挡风避雨遮阳之用。江南道头与江北的镇海县城隔江相望,是当时同属镇海县东南边的小港、大碶、柴桥、郭巨、梅山、三山等乡镇通往县城的必经之处。江南道头因交通便捷、人员流动大等原因,再加上周边有上千户人家,所以早在明代就形成了江南市。直至抗战前,江南市仍然繁荣,道头街上店铺林立,人来人往,商贸兴隆。不幸的是,1940年7月17日,日寇在甬江南岸登陆后,在江南道头街的下街头,残忍地用火焰喷射器焚烧一家南货店,火势蔓延,无情的大火烧了三天三夜。遭此劫难后,原本热闹的道头街,变得市面冷清,直至新中国成立后才逐渐恢复。

象山因濒海,也多道头及以道头命名的地名。除了有一条“道头路”外,位于象山县丹城西南的蟹钳古渡口的北岸,有一条石砌道头,长480米,宽1.5米,始建于清代。蟹钳渡,从前是十分繁忙的渡口,象山泗洲头镇的集市每逢农历初二、初七开市,市日当天,人车川流不息,道头上一爿饭店和一家商店,生意兴隆。停在渡口的小渡轮会按时拉响汽笛,告诉人们即将起航。象山还有一个因黄溪渡道头而建的黄溪渡,系奉化与象山的海上通道,于清康熙二十三年(1684年)建成,客船在奉化河头渡至象山长礁间往返,是象山前往宁波城区最短的水路通道。乾隆丙申年(1776年),邑人赵延年等人又捐资修建了奉化翔鹤潭和黄溪渡道头,自此就有了黄溪渡至翔鹤潭的客船。此外,象山还有横塘岸街的新、老道头。

岁月悠悠,故事不断

北仑大榭有一个著名的关外道头,这里发生的故事堪称传奇。

1940年,大榭岛遇上了史所罕见的大旱。当年从清明前后至中秋,海岛上几乎无雨,水稻因缺水颗粒无收,山地上的番薯苗也无法插种。此时,正值抗战时期,上海、舟山已沦陷,时属镇海的大榭岛为抗日游击区。日寇在峙头洋、大猫江设有警戒线,小汽艇在警戒线附近日夜巡逻,封锁海岛。当时上海与宁波几近隔绝,而舟山与上海通畅,于是大榭人冒着生命危险,驾驶小船在黑夜穿过大猫江到舟山定海购入军需或民用物资。沿线借着一个个小岛作掩护,到达大猫岛,探索出小汽艇的巡航规律后,在夜色掩护下穿过大猫江,辗转到大榭关外道头。随着一次次偷渡成功,不但解了一部分大榭人日常生活的燃眉之急,而且催生了一批商贩的崛起,把物资转运到柴桥、霞浦、宁波城区等地。那时的关外道头,夜市面越来越闹猛,不但出现了旅社、饭店,还拥有许多挑夫中介所。大榭人充当挑夫的不计其数,他们挑着一百多斤的货物,翻山越岭,过北渡,至柴桥或霞浦。再通过柴桥、霞浦内河航船,将货物运去宁波城区。这条通道直到抗战胜利才逐渐退出历史舞台。

宁海茅山道头遗址(何国进 摄)

宁海县茅山道头也是一个有历史故事的地方。它位于大佳何镇溪下王村西,对岸是薛岙渡码头。史载:“薛岙渡,设于宋,古砂碕乡辖地,名砂碕渡。新中国成立后,隶属薛岙乡,改称薛岙渡。对岸大佳何乡溪下王村茅山道头,横渡黄墩港,水域宽约3600米,原置有渡田,以充工食,风帆摇橹摆渡。1974年改机动船,60吨,定额限载35人。”

民间有“有渡必有道头”之说。据相关史料记载,宁海在南宋时,有11处渡口;明崇祯时,有15处渡口;清光绪时,有26处渡口。推测,现存的茅山道头可能是清道光年间修建,它是宁海县目前仅存的古道头遗址。

这一古道头见证了二战期间象山港畔深甽、强蛟一带的民众冒险营救5名美军“杜立特空袭”飞行员的历史场景。美军飞行员在对日本本土实施空袭后,向西南飞往中国衢州机场过程中,由于夜间天气恶劣,机组无法分辨机场方位,在燃油耗尽时飞行员被迫弃机跳伞。在象山港畔民众的掩护下,5名美军飞行员辗转从薛岙码头登陆,随后走西山线过龙宫前往衢州机场。衢州的杜立特行动纪念馆对此有专门介绍。

茅山道头自宋以来,历经多次修建。1981年,薛岙下岙村民募资重修茅山道头及路廊。1998年,薛岙渡停渡,茅山道头也就退出了历史舞台。

北仑的穿山道头渐渐发展成穿山港,声名远播。穿山港的航海史最早可以追溯到南宋,“南宋时有渡船通昌国(今定海),是明州州治与昌国县之间的水上通道之一。”有史料称,穿山港明时称黄峙江,为大陆通舟山群岛要隘,系避风贸易良港。清光绪至抗战前夕,穿山港航运业兴盛。光绪二十八年(1902年)始建永川轮码头,这是穿山港历史上最早建造的码头,为客货两用。清光绪三十四年(1908年)又建起了平安码头,开始时为平安轮靠泊,后至民国时期,大华、穿山、姚北等轮船,也靠泊平安码头。宣统二年(1910年)可贵码头建成,可为千吨级木质趸船提供靠泊。那时的穿山港码头,分别被宁波永川商轮公司、上海平安商轮公司、上海可贵商轮公司所使用,商轮往返于上海、定海、石浦、海门(今台州椒江)、温州等地。

1949年至1985年期间,依托道头而建的老穿山港依旧繁忙。老穿山港有码头16座,泊位29个,靠泊能力7750吨,也可靠泊千吨级轮船。并且有定期航班,往返于舟山的定海、沈家门、栅棚、六横、虾峙、桃花岛等地,是舟山诸岛连接大陆的重要海上通道。

风情独特,承载乡愁

从前,舟山归属宁波管辖,舟山海岛上也多道头地名。如定海道头,古称“南道头”,位于东岳山之侧,这一带原系海域或海涂。宋元时期的东岳山,是一座孤岛,作为南宋昌国埠头的舟山渡,始设于道隆山下。随着海涂涨积,东岳山开始与舟山本岛相连,东岳山之侧就成了船舶的靠泊之处,舟来舟往,渐成兵船重港乃至商贸之地。船靠岸,乘船者开始登岸上路,路之始,也就是道之头,故称“道头”。明代的东岳山附近是兵船的停泊地,道头所在港口就是军港,古称“关港”。此外,康熙三十七年(1698年),在宁波府所属的定海设立浙海关分关,其地址就在定海城外道头街。

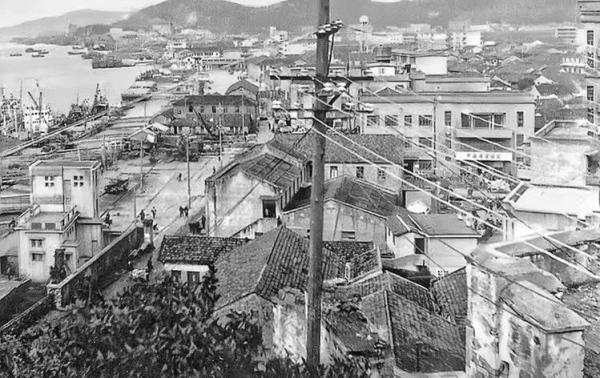

古时的定海道头港(资料图片)

舟山沈家门的道头地名也很多。从前,沈家门沿港即从西横塘到半升洞,由西向东,一路过来,依次有石灰道头、福兴道头、唐家道头、大道头、泰来道头、泥道头、小水埠头、裕山道头、高道头、张文兴道头、拕虾道头、烂根顺塘、鱼市场道头、外道头、半升洞道头共15个道头。其中小水埠头和烂根顺塘,虽然名字不是道头,但其功用与道头一般。尤其是小水埠头,在鲜活水产的运卸中,胜过普通道头,因此老沈家门人把这两处也列入道头行列。

这些道头大部分建于1949年之前,有多人出资合建的,也有个人独资建造的,只有高道头、鱼市场道头和半升洞道头,建于20世纪50年代。这些道头曾在沈家门老百姓的经济生产、日常生活中起过重要作用。其中沈家门大道头,在中大街直出延伸至海,当时中大街一带是商业最繁华的地方,因此大道头是这些道头中最繁忙、最热闹的,也是货物最多样、最集中的,无论百货杂货、南货北货、广货闽货、干货湿货都由大道头运卸进出。过去说沈家门是活水码头,主要指的就是大道头一带。

舟山定海道头海滨公园

舟山普陀山有一处胜境,叫短姑道头。这里旧时原为海滩,滩上有“阔十余米,长百来米,小石自相零附,两侧错列巨细不一形状各异的岩石”。船到短姑道头边,仍靠不了岸,还得用“长不过一丈、宽不过三尺”的小舢板摆渡。清光绪三十一年(1905年),普陀山住持了余、莲禅二僧,因潮落潮涨往来船只靠岸不便,遂募资用巨石垒成长11米、宽8米的石条道头。在未建普陀山客运码头前,凡来普陀山的人,都得由此登岸。如今虽然有了客运码头,但不少游客仍眷恋着这处胜地。

有些道头位于百姓集中居住处,因此道头成为交流信息的重要场所。人们会聚在一起打探消息灵市面,有人算着潮汛,判断一天中货船抵达道头的时间。道头又是鲜活产品的市场,透骨新鲜的涨网货在这里卸下,活蹦乱跳的须虾,银光闪闪的鲳鱼,黄里透亮的小梅鱼,形如凤尾的鲚鱼,大如铜盘的海蜇,偶尔还有鲈鱼、鱿鱼、马鲛鱼、小黄鱼等也在道头交易。

如今,浙东沿海的部分道头仍在使用,但大多实现了从道头到港口的华丽转身。因为濒海道头,大多处于宽阔的水域,水道吃水深,靠岸的陆域又有腹地,故随着时代的发展,历史上的很多道头,如今变成了吞吐量巨大的港口。如宁波舟山港的北仑港区、镇海港区、大榭港区,以及后来新建的穿山港区和梅山港区等,在建设初期征用和覆盖了很多历史上被称为“道头”的地方。

道头,是浙东沿海的一道独特风景,悠悠岁月中见证了一段漫长的历史,也承载了一份厚重的乡愁。