近日,记者从鄞州区文物保护管理中心获悉,在第四次全国文物普查(简称“四普”)中,普查队新发现明代宁波知名学者王嗣奭故居、墓地、墓庄等相关遗迹。

王嗣奭(1566-1648),字右仲,号于越,鄞县甲村(今宁波市鄞州区云龙镇甲村)人。他是万历年间的举人,明亡拒不仕清,返乡治学,所撰《杜臆》一书,在杜甫诗歌研究史上承前启后。

学界普遍认为,杜甫的“诗圣”地位是在明代正式确立的,而王嗣奭正是推动他成为“诗圣”的关键人物。

故居所在位置。

据介绍,此次发现的王嗣奭故居位于云龙镇甲村,原址尚存明末石柱。村中老人还保存着王嗣奭画像与明崇祯四年皇帝敕书抄件。

研究推动杜甫成为“诗圣”

王嗣奭,大众或对他不甚了解,但在研究杜甫的学者心中,他大名鼎鼎,具有全国性的影响力。

学童皆知,杜甫有“诗圣”之称。而这一称号,实则是明代人叫出来的。

明初诗人费宏,有诗曰“杜从夔府称诗圣”;嘉靖年间的馆阁重臣孙承恩在诗中评价,“诗圣惟甫”;明朝中后期的胡应麟,说有不少人称杜甫为“诗圣”,似乎这一称号已是众望所归。

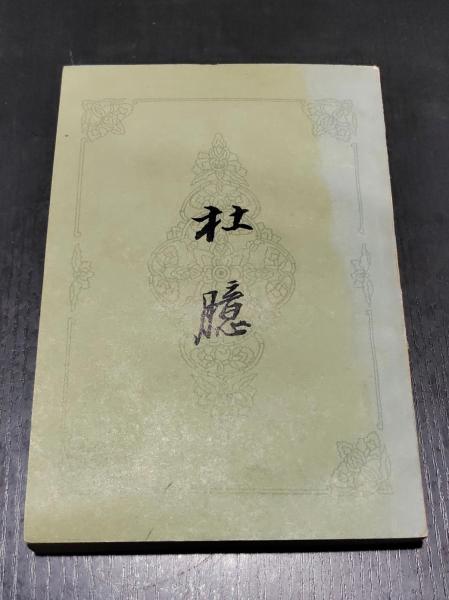

到了王嗣奭这里,研究提能升级,他本人用了37年的光阴笺释杜诗,写成《杜臆》一书,被公认为明代杜学成就最高的一本书。

上海古籍出版社1983版《杜臆》封面。

王嗣奭研究杜甫始于43岁,家居父丧,“觉有会心,随复阅之,光景又别,愈阅愈深愈远,若探渊海,汹然不得其涯,靓然不测其底”。54岁,他在宣平县(今丽水)教谕任上开始选注杜诗,想编出一个精选本,但没有一下完成。

69岁,王嗣奭升任涪州(今四川涪陵)知州,其间他因事过成都草堂,瞻仰杜甫遗像,肃然起敬,后时常梦回。71岁时,他于四川任上被诬,得罪归籍。

成都杜甫草堂。

时值明朝末年,战事频发。还乡后的王嗣奭忧虑民生困苦,国事艰危,幸得刘宗周为师友,于蕺山之学中找到安慰。暮年的他最大成就便是终于在80岁时完成了《杜臆》一书。

南京大学研究杜甫的资深教授莫砺锋推荐说,“王嗣奭的《杜臆》不录杜诗原文,也不对杜诗逐句作注,而用‘以意逆志’之法对杜诗的思想内涵进行评说,颇有精到的见解。”如果说前人更多看重杜诗的艺术性,那么王嗣奭则通过他的研究丰富了“诗圣”的思想性。

有一天,王嗣奭梦到杜甫,醒来写诗“青莲号诗仙,我翁号诗圣”。平顶山学院的罗浩刚和山东大学的孙雪萍都对此写过专论,认为“诗圣”之称正是在王嗣奭倡导后得到多数人的认可,“如果说前人共同促成了‘诗圣’概念的形成,那么王嗣奭则是最终的完成者”。

村民保存王嗣奭画像与皇帝敕书抄件

鄞州区云龙镇甲村的王嗣奭故居,是鄞州区文物保护管理中心的“四普”普查队发现的。

据介绍,该故居其实在“三普”时已经登入,但当时文物工作者虽看到族人保管的“敕命”书,但因把名字认成“知州王锡”等字样,并不知道房屋主人背后的历史,仅认定此建筑为清代早期建筑,登记为甲村王氏民居。

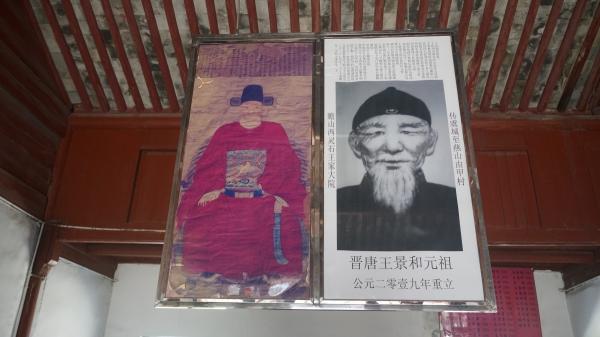

村民将王嗣奭住处称为“登科第”。这是一幢坐北朝南的二进院落砖木结构传统民居,门前就是村中小河,前进正屋悬挂“祖宗像”,正是王嗣奭本人。

正屋悬挂祖宗像。

此像为复制品,原件现存某村民家中。画像中的王嗣奭着红色官衣,胸前补子上有飞禽,戴乌纱帽,合明代文官样式。

画像原件。

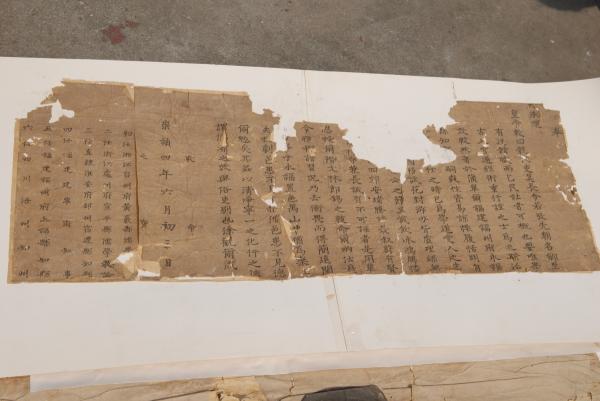

村中还保留一份崇祯四年(1631)皇帝给王嗣奭的“敕书”抄本,文中称他“与俗吏别也”,末尾附有他的六次升迁履历。

敕书抄本。

此次发现,普查队员通过询问村民,细读原文,发现了其背后的故事。相传,明亡后,王嗣奭在家乡盖走马楼,住在其间拒不下楼,以示“头不顶清朝的天,脚不踏清朝的地”。如今,走马楼早毁,王嗣奭故居内建筑几经改建,大门尚保留部分明代遗迹,特别是一座内院门保存较好。

该门为一道石质牌门,造型古朴,用青石所造,虽上部缺失,但下部保存完好,石门左右各有一根门枋。石柱上端两侧各嵌有一块三角形石板,承托上部石构件。石板外缘雕有云纹、鼓纹等,上覆一横向石板。

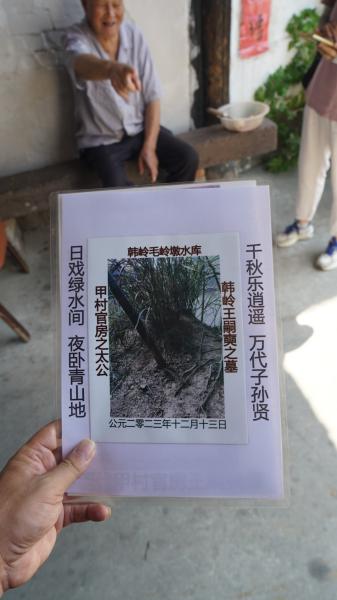

在村中一八旬老人的指认下,普查人员还找到了王嗣奭的墓庄与墓地所在。据称,为防清人搅扰,王嗣奭特将坟墓选在距离甲村较远的韩岭深山。

老人指认墓地位置。

该老人年轻时曾来此山拜祭,从云龙甲村坐船到高湫堰,从内河翻入东钱湖,坐船到韩岭,再走几公里。坟墓位于韩岭至塘溪的古道旁,后当地修水库将坟墓毁去,现半山腰处存一石砌圆形拜台与一个深坑,即昔日墓地所在。

拜台。

墓庄位置则在山脚下平地处,现地面建筑已无存,仅能辨认几层平坦台地。老人称,他当年曾在墓庄用饭,后随长辈上山祭祖,故有印象。

曾经的墓庄位置。

人品学问影响深远

作为明末遗民,王嗣奭具有强烈的民族气节,不肯屈节于清。

全祖望曾在《续甬上耆旧诗》里为他作传,其中提到,清顺治三年(1646),王嗣奭已81岁高龄,“有司迫遣登舟,朝见贝勒,先生至慈水,乘潮逃去,信宿而返”。

江南沦陷后,清朝统治者命令乡绅到杭州朝见,施以笼络,他却乘潮而逃,说当效西山采薇,饿死不屈,还写了首诗说“皮肉空悲衰朽人,敢将朽骨报君亲”“心血未枯凝作碧,鬓毛虽短保如珍”,坚决不肯剃发,誓死抵抗到底。

故居前进院落。

作为明朝官员,王嗣奭其实官阶不高,但他性格忠直耿介,关心民瘼,是儒家济世情怀的实践者,对家国民族命运有深沉的关切。张寿镛曾感叹:“偊翁(王嗣奭的别号)……以杜诗当首阳之薇,则其蜷伏海澨,颓然一老,而胸中之气,未尝不贯达长虹也。”

研究杜甫时,王嗣奭更多从一个知己的角度来阅读、感受和理解,同样的忧乱经世情怀,将两人紧密地联系在一起。杜甫诗中的离乱之情与沧桑感悟,自然引起王嗣奭的共鸣,也使他的读解,更在他人之上。

村民制作的纪念物。

《杜臆》作为承前启后之作,启发了清人对杜甫的研究。清代仇兆鳌的《杜诗详注》、杨伦的《杜诗镜铨》,都受《杜臆》影响。

巧合的是,仇兆鳌也是鄞县(今宁波)人。他的《杜诗详注》,被认为是迄今为止最为详尽的杜诗注本,初刻于清康熙五十二年(1713)。在莫砺锋看来,《杜诗详注》的特点就是一个“详”字,几乎可以视作是对康熙以前各种注本的集注,对唐宋以来的各种笔记、诗话也收罗颇丰。但其缺点是烦琐,一字一句皆求出处,分析也较琐碎。读此书时可以参阅清末施鸿保的《读杜诗说》,它是专门纠正仇注之失的。(记者 顾嘉懿 通讯员 李本侹)