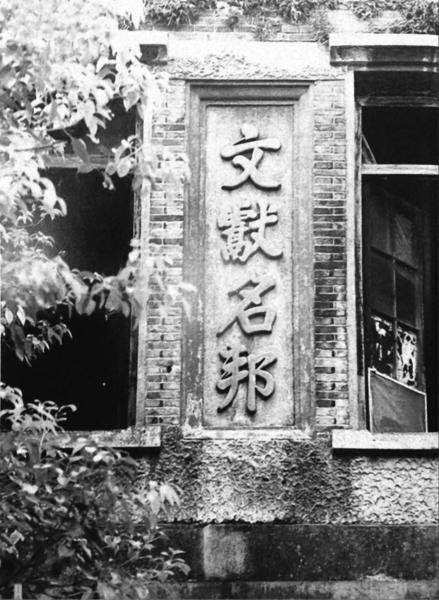

余姚老县衙“文献名邦”遗迹。 (陈元振 供图)

元至正二十年(1360年)的三月初三,在余姚秘图山麓,以刘仁本为首的42人举办了一场“续兰亭会”。这群兰亭“铁粉”追慕曲水流觞的风雅,借东晋的酒杯,浇元末的块垒,将晋人山水之趣,流转为家国离乱之思。

余姚“续兰亭会”上承东晋风骨,下启明清结社,其独特处在于将雅集从“文人自娱”变为“文化救赎”,因此,“永和九年”与“至正二十年”,千年相呼应,青史共留名。

山河裂变中的精神突围

元至正二十年(1360年)三月的余姚,春深如墨。

江淮的战火已将元帝国的版图烧灼得千疮百孔。以操舟运盐为业的张士诚,与以贩盐浮海起家的方国珍,形成两股强大的浙东割据势力,撕扯着末世王朝的溃坝。称帝建汉国的陈友谅与红巾军领袖朱元璋的队伍,则在龙湾与江州大战,血色烽烟弥漫。朱元璋的第四子朱棣将在一个多月后降生。王朝更替之际,姚江北侧的余姚古衙却奇迹般地保存着一方净土。

归附于方国珍的江浙行省左右司郎中刘仁本,在这个春天来到余姚休整军队,暂得偏安。在此之前,刘仁本受命在庆元(今宁波)、定海、奉化等地兴儒学、修水利、建桥梁、创办书院。进士乙科出身的刘仁本,有一颗“老文青”之心,极为追慕千年前的兰亭风雅,于是召集各方人士,在余姚衙署的秘图山麓仿效兰亭雅集。

相传大禹治水平息河患后,将治水秘图藏于余姚龙泉山左麓的衙署后山,此山便有了“秘图山”之名。衙署内“水出岩罅,潴为方沼,疏为流泉,卉木丛茂,行列紫薇,间以竹篁,仿佛乎兰亭景状”,刘仁本在这里增建了“雩咏亭”,亭名取自《论语》“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,暗合“以文止戈”之意。

王羲之写在蚕茧纸上的那页酒后行书,之后陪唐太宗在昭陵长睡不醒,省了后世多少离乱纷争,倒也眼不见为净。欧家书,褚家字,虞家墨……只是无可奈何的缅怀,仿佛几页苍白的悼文。右军鼠须笔尖那一油润的墨滴,却意犹未尽,遂从东晋永和九年(353年)淌到元至正二十年(1360年),从兰亭淌到雩咏亭,中间弹指千余年。

魏晋风流既去,元王朝行将崩析,参加“续兰亭会”的多为瓯越人士,他们身份迥异,除了文人名士,余者或为戍边之将,或为避世之贤,或隐于释道,或显于朝堂。在“续兰亭会”雅集现场,谢理持剑而吟,朱右携壶而醉,僧自悦以禅入诗……与兰亭雅集相呼应,时间同样是三月初三,人物同样是42人,刘仁本以近乎偏执的仪式感,试图延续断裂千年的文脉。

这一天,天朗气清,惠风和畅,花半开酒半醉,柳絮飘飞如云。这场仿版文艺雅集的诡异奇特之处在于,当原有的秩序土崩瓦解之时,一群被战火撕裂身份和精神的江南士子,在大禹埋治水秘图而得名的山水之邑,完成了一次精神结盟。在某种意义上,这比兰亭雅集更具超脱感。

刘仁本还别出心裁地制定了“为晋人补诗”的规则,他要求每人作诗两首,第一首明确要求补阙东晋兰亭雅集王献之、谢瑰等人未竟的诗篇。将晋人的山水玄思融于元末的烽烟惆怅中,形成山河裂变中的一场精神突围。“为往圣继绝学”之意,可窥豹一斑。

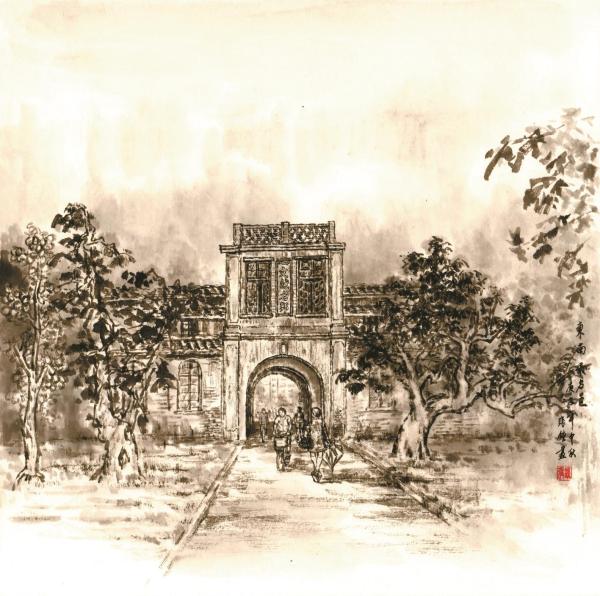

昔日余姚县政府门楼正面速写。(张钟 作)

断裂与弥合时代的文字甲胄

从永和九年(353年)到至正二十年(1360年),“续兰亭会”完成了默契的人文重组。

补诗方面,有刘仁本的《补参军刘密诗》:“仰俯宇宙,眷兹山川。欣欣卉木,泠泠流泉。岂伊独乐,尚友千年。飞觞拊咏,万化陶然。”都事谢理的《补侍郎谢瑰诗》:“瞻彼阿邱,神禹秘之。茂荫嘉树,清泛芳池。临流引觞,衎衎以嬉。俯仰千古,逝者如斯。”帅府都事王霖的《补王献之诗》:“潏彼源泉,其流泱泱。谁其逶之,以咏以觞。酌此春酒,以祓不祥。”乡贡进士赵俶的《补参军孔炽诗》:“青阳既殷,以遨以游。采兰崇阿,濯缨芳流。翰藻载咏,羽觞载浮。洁我禊事,于以写忧。”

自作方面,有刘仁本的“阳春沐膏泽,草木生微暄。灵图发幽秘,感此禹迹存”,萧山主簿朱右的“息徒坐兰渚,临流濯清泉。光风被林薄,春服丽以鲜”,四明沙门僧如阜的“禊饮秘图湖,天气淑且柔。传觞际曲渚,濯缨临芳洲”……这些诗,或风雅,或飘逸,或闲适,凸显了元末文学“雅中带俗、刚柔并济”的特质。

王羲之在会稽山阴书写“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽”,魏晋名士用山水清谈消解生死焦虑;千余年后,余姚秘图山麓的江南雅士,却需要直面更尖锐的生死存亡。众人借东晋的酒杯,浇元末的块垒,将晋人山水之趣,流转为家国离乱之思。

诗会结束后,刘仁本将诗作汇编为《续兰亭会诗》并书序,书丹刻于石碑,立于余姚衙署内。诗序称:“自永和至今,上下宇宙间千有八载,遗风绝响……独未知后之人,又能有感于斯否乎?”

刘仁本将“续兰亭会”升华为文化存续的象征,朝代递嬗,山河可碎,文脉不断。这些文字和行动,传达着元末文人比东晋先辈更彻骨的清醒和沉痛——纸面诗作很快会化为灰烬,镌刻在青石板上的文字或能抵御风霜。石碑后来迁移至龙泉山上,可惜今已不存,仅留拓本残片。

这场文化雅集除了诗酒唱和,是否还有更为秘不可宣的朝堂目的,以至某种谋势而动的方略?对身处离乱之时的这群人来说,几乎是不言而喻的。元廷的腐朽、红巾军的暴动、方氏政权的投机性,迫使他们将“修禊事也”转化为精神避难,把破碎的山河装进杯盏,一饮而尽。

两年后,刘仁本还将遍访求得的《定武兰亭帖》出资摹刻重刊。足见兰亭在他心目中,是日月般的存在。

王羲之笔下“况修短随化,终期于尽”的个体悲叹,在“续兰亭会”中升华为“文心不灭,道统如川”的集体宣言。这彰显着中华文明特有的修复机制——每当山河破碎之际,总有人以重构传统的方式,置之死地而后生。

王羲之的膜拜者反复摹写《兰亭序》的妍润劲利,余姚“续兰亭会”上的这群“铁粉”则用沉重的笔墨蘸取炽热血泪,“列席依岩隈,飞觞随水曲。缅怀古先哲,庶以继遐躅”,这实则是身处断裂与弥合时代的文人试图对抗虚无的最后一身文字甲胄。

1955年春天,余姚文化界人士再续兰亭会。 (陈元振 供图)

生死边缘迸发的文化韧性

至正二十一年(1361年),元廷命方国珍海运漕粮以解北方粮荒。刘仁本被任命为枢密院副使,主管漕运事务,将江淮之粟海运至大都,一度接续了苟延残喘的王朝气数,也意外推动了浙东地区的海运发展和经济繁荣,并由此著述了《海道漕运记》。刘仁本在书中写道:“至正二十二年春,奉命驾海舶,督粮运,蹈鲸鲵险阻,出没风涛万里,趋京为国家广储蓄。”

然而,刘仁本补得了东晋断章,却续不了元末残简。这场元末江南士子的大规模雅集余响,终因他于1368年被朱元璋“鞭背溃烂而死”,从而宣告了乱世文人“以文续命”的理想幻灭。

“续兰亭会”结束8年后,在景阳钟的长鸣中,洪武帝朱元璋精神抖擞地迈向大明的金銮殿。刘仁本这名忠实于元廷的乱世儒臣,除了为后世留下这场雅集外,所获嘉誉着实不少。清中叶学者戚学标《论刘仁本》评价他:“庆元、台温数百万生灵,不致尽困于方氏水火者,亦仁本之有以潜消而默化之。”晚清学者王棻《台学统》称其“戎马倥偬之时,独能笃志儒修,振兴文教……其文采风流亦足辉映千古矣”。

刘仁本文集《羽庭集》卷四收录了《续兰亭会诗序》及诗作。清代学者朱彝尊对“续兰亭会”的评价是“诗皆淳雅绝类晋人”,其编纂的《明诗综》卷八十七收录了“续兰亭会”事迹。他还根据存诗考证出其中与会的13人,分别是:左右司郎中刘仁本、枢密都事谢理、乡贡进士赵俶、天台僧自悦、萧山主簿朱右、帅府都事王霖、萧山教谕朱炯、四明沙门僧如阜、平江儒学正徐昭文、秘图隐者郑彝、嘉兴路经历张溥、东山僧福报、元帅方永。清代学者全祖望在《鲒埼亭集外编》卷二十四《刘左司(仁本)庙碑》中指出,“越中风流未沫,续兰亭之会者,犹得修禊事于荒江寂寞之滨。一时篇章,至今脍炙人口。”

“兰亭雅集”作为文人不朽的雅集典范,亦为历代书画家所钟情。唐代大书家、余姚人虞世南摹写的天历本《兰亭序》,被历代视为最得王羲之神韵的摹本。清乾隆四十四年(1779年),天历本与冯承素神龙本、褚遂良摹本等被刻为圆明园“兰亭八柱”,虞氏摹本为第一柱,现藏于北京中山公园。历代所绘《兰亭修禊图》以明代为最多,盖与明代结社成风有关。故宫博物院藏有明代画家文徵明的《兰亭修禊图》、许光祚的《兰亭图并书序》,然而它们并不契合东晋气质。以画家所处的时代落笔,似乎失去了某种文化锐气——过于工整的山石、优雅的衣冠,恰是文明渡过危机后重归轻巧精致的实证。

元末余姚“续兰亭会”,上承东晋风骨,下启明清结社,其独特处在于将雅集从“文人自娱”变为“文化救赎”。文化韧性在生死边缘之际意外迸发,并得以传播深植。

如今的秘图山。(符利群 摄)

秘图山麓的文化史坐标

余姚古衙以及秘图湖、雩咏亭,已湮没于现代建筑中。

如今,秘图山已瘦成馒头般大小的土包,五六株野桃花春时灼灼。三月流觞的诗魂,仍在残山断垣、荒草野径间飘荡。若从大禹治水算起,这里分明有着比魏晋更古老的残迹,更萋萋的气息。

清代余姚诗人宋梦良漫步姚江畔时,忽然记起这场被战火淬炼的末世风雅,不免唏嘘,遂写下《余姚竹枝词补遗》:“亭名雩咏续兰亭,胜事何嫌岁月更。癸丑在前庚子后,永和至正共留名。”

1955年春,余姚文化界人士阮伯康、王槐南、赵裕春、仇庆冠、王叔平、姜枝先等十余人,移步龙泉山中天阁旁的劳寿小园,再续兰亭,修禊感怀,诗酒清谈。

2010年春,余姚文艺界举办“续兰亭会”书画作品活动,作品结集成册,赓续兰亭文脉。

2016年秋,绍兴博物馆与余姚博物馆联袂举办“兰亭的故事”展览,以故宫博物院复制历代《兰亭序》著名摹本、临本、拓本为主,系统展示历代兰亭书法,观众可一览虞世南的温润、褚遂良的疏朗、冯承素的精妙,余姚文化史再添雅谈。

永和癸丑的王右军感怀生死,俯仰兴叹。至正庚子的刘仁本临流赋诗,续写风流。东晋衣冠零落于刘宋,元廷纲纪崩析于朱明。王羲之的古玉羽觞酒杯与刘仁本的越窑青瓷酒盅,隔着千年,形成了奇特的对酌姿势——两者都在用文墨涤荡兵戈之气,以文字构筑超越王朝更迭的永恒城垣。

重读这些字画诗词时,今天的我们仍能感受到跨越时空的心灵震颤。就像敦煌藏经洞的偶然开启,被封存的记忆终将在某个历史断裂带苏醒,向未来证明:文明最坚韧的力量,不在于庙堂的宏大叙事,而在于山河破碎年代里,一群清醒者用诗酒守护的文心。

从永和九年到至正二十年,从王羲之到刘仁本,从兰亭到雩咏亭,中国文化人始终在默契地完成一项神秘的使命传递——古今同契,风雅再续,以文明碎片补阙未竟篇章,于乱世激荡中自觉赓续文脉。

兰亭不必囿于永和九年的暮春之初,亦不止于会稽山阴的曲水流觞。它已然化为千年文化图腾,烙印在人们心中——当刀剑裂土时,文字可筑城;当道统濒危时,诗酒能传灯。

符利群 /文