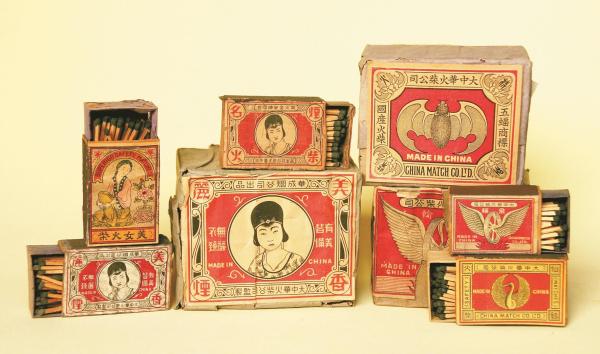

亮相世博会的大中华品牌火柴及火花

“国货”一词诞生于20世纪初的中国,那是一个连点火都要依赖进口“洋火”的年代。外患频仍、实业凋敝,却催生了民族觉醒与工业自强的火种。“振兴中华,实业救国”成为那个时代最燃的口号,一批实业家应运而生,在品牌上纷纷镌刻“华”字——大华、华生、华商,以此宣告国货崛起。

在这场自救图强的浪潮中,刘鸿生的大中华火柴脱颖而出。他不是第一个做火柴的,却点燃了中国人自己的第一根安全火柴,也点亮了大半个中国的黑夜。从此,火柴不只是日用品,更是民族工业的象征,是中国制造的光。

百年前,写着“大中华”的火柴,如何突破重围、漂洋过海,闪耀芝加哥世博会的国际舞台?这场火柴“出海”的逆袭传奇,至今仍值得我们回望。

一根火柴 见证历史

577年,寒夜中的北齐皇宫里,一群宫女将硫磺涂抹在松木片上,制成了名为“发烛”的原始火柴。南宋临安街头,小贩叫卖着“焠儿”,杭州百姓用这些木片引火点灯,烟火气中藏着东方最早的“火种”。然而,当马可·波罗将这种技术带回欧洲时,中国却因技术停滞,让火种的光芒逐渐黯淡。

鸦片战争后,英国商船载着成箱的“自来火”驶入广州港。这些火柴用黄磷制成,一盒火柴的价格,能买一个半斤重的大烧饼。彼时,中国90%的市场被“洋火”占据,百姓无奈自嘲:“连生火都要看洋人脸色!”

在那个肥皂被称为“洋碱”、蜡烛被称为“洋蜡”、火柴被称为“洋火”的时代,中国民族工业的命脉被列强攥在掌心里。

直到1920年,刘鸿生——这位昔日的“煤炭大王”押上全部身家,在苏州创办鸿生火柴厂。为此,他渡洋外出考察,以每月1000元的高薪,聘请了归国的化学博士林天骥。经过半年多试验,终于突破了火柴头受潮脱落的技术瓶颈。

5年后,“鸿生”牌火柴因为头大、发火快、火苗白且安全性高,成了当时的名牌产品。刘鸿生提出了同业合并、厚集资金、协力图存的倡议,说服上海荧昌火柴厂和周浦中华火柴厂两家民族企业,组建了大中华火柴公司,一点一点从瑞典“凤凰牌”火柴手中夺回市场。

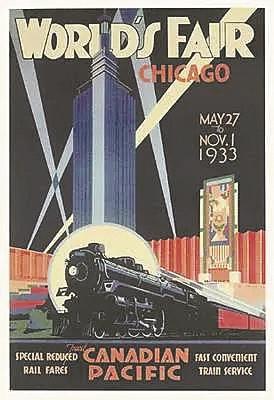

1933年美国芝加哥世博会海报

精心筹备 竞逐世博

1932年,芝加哥这座工业之都正因即将到来的建市百年庆典而沸腾,一场盛大的世界博览会正紧锣密鼓地筹备着。而远在东方的中国,接到了来自大洋彼岸的邀请。

当时政府深知,这是一次向世界展示中国民族工业实力的绝佳机会,因此专门成立了“筹备委员会”,开始积极筹备参展事宜。

刘鸿生的大中华火柴,以卓越的品质和浓厚的民族特色,赢得了筹委会的青睐。筹委会特意向大中华火柴公司发出了邀请函,希望他能携大中华火柴代表中国民族工业亮相芝加哥。

今天,在宁波帮博物馆展览现场,我们可以看到盖着筹委会“征品处”蓝色印章的邀请函,内容为:“美国芝加哥城定于明年举行百年进步博览会,我政府应允参加并组织筹备会,先期征集近百年来,山泽蕴藏之精英、民生日用之品物、科学昌明之迹象等,供观摩研究,以争国际光荣,而予外人之深切认识中国。素仰尊处出品精美,符合条件,请派员组织作品,先在上海预展,然后送外展览……”

收到征品函后,刘鸿生立即意识到这是中国火柴工业“破局出海”的历史性机遇。他明白,面对长期垄断中国市场的“洋火”的倾轧,唯有让民族品牌走上世界舞台,才能打破外资桎梏。

刘鸿生果断把握契机,带领大中华火柴公司开启全方位筹备。一方面,他精选旗下名烟、金鸡、金鼠、仙鹤等七大品牌火柴,要求产品必须达到“发火灵敏迅速”的技术标准;另一方面,他亲自督导火花(火柴盒贴画)设计,将祥云、宝塔、五蝠等中国传统元素融入其中,打造具有鲜明“中国范儿”的文化符号。从磷面配方到包装美学,每一处细节都凝聚着“以国货抗衡洋货”的信心。

发烛

日本惊叹 世界认可

1933年5月,大中华火柴满载着民族的希望,远渡重洋,抵达芝加哥。名烟、金鸡、金鼠、仙鹤、五蝠、飞轮、双斧,一个个充满东方韵味的火柴品牌,在展台上竞相辉映。

由于芝加哥世博会的主题是“一个世纪的进步”,以科学技术的发展和应用为主要内容,特别重在展示发生在人们身边的物理、化学等反应而取得的工业成果,所以在博览会的化学展上,特意安排了火柴擦划引燃过程的展示。这对第一次站在聚光灯下的中国民族工业来说,真是千载难逢的机遇。

“哧——”一声清脆的摩擦声划破空气,火柴棒在盒侧轻轻一划,橙红色的火苗瞬间跳跃而起,在空气中燃烧,带着温暖的光亮与熟悉的气味。

这是日常生活中最常见的场景,可在当年博览会的展厅里,却有着不同寻常的意义。原因无他,因为这根火柴并非来自欧美,也不是出自日本,而是来自中国。在众多西方品牌称霸市场的时代,一盒印着精美东方图案、火焰稳定、燃烧持久的大中华火柴,改变了人们的认知,也等于向世界宣告:“把‘洋火’变为‘国火’,中国人做到了!”

这场盛会后,大中华火柴的名字迅速传开,甚至连火柴生产大国日本也为之折服。《朝日新闻》曾在报道中坦言:“大中华火柴的质量超过了日本和瑞典的。”

刘鸿生精心策划的这场“出海行动”最终在芝加哥世博会上大放异彩。世博会后,大中华火柴声名远播,火柴销量占中国市场大半壁江山,打破了“洋火”一统天下的局面。同时告诉世界,中国民族工业有能力也有实力,在世界舞台上绽放属于自己的光彩。

今天,随着社会的发展,打火机、电子点火器横空出世,火柴渐渐退出了历史舞台,但刘鸿生与大中华火柴厂的历史价值,永远值得被铭记。

百年薪火,生生不息。3月26日,《百年薪火永相传──刘鸿生与民族火柴工业》专题展览在宁波帮博物馆二楼临展厅正式拉开帷幕,将持续展出至6月20日。展览引领观众回溯民族火柴工业的发展历程,感受刘鸿生如何在风雨飘摇的时代中,以实业兴邦的信念点燃国货之光。

据策展人介绍,本次展览旨在深度挖掘与系统呈现宁波帮博物馆的研究成果,通过丰富多元的展陈形式,将宁波籍海内外人士在经济、文化、社会等领域所展现的卓越贡献与独特精神,全面且生动地呈现在观众面前,让观众“穿越”时空,领会他们薪火相传的爱国心、桑梓情,感受他们的深厚底蕴与蓬勃力量,传承他们意蕴深沉、气魄恢弘的时代精神。

李元甲 徐克天 黄银凤 宁波博物院(宁波帮博物馆)供图