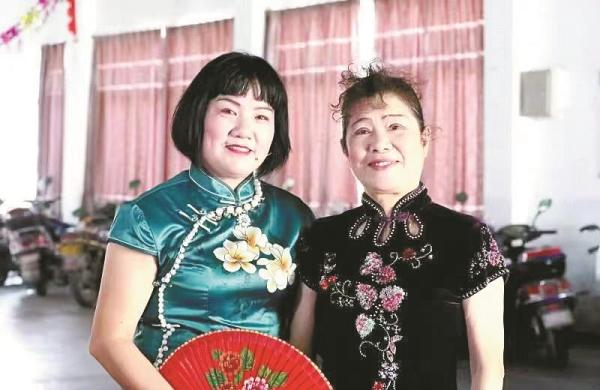

沈健丽(右)和徒弟孙聪美

2025年3月17日,文化和旅游部公布了第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单,宁波又添七位非遗大师,其中一位便是宁波走书的沈健丽。当时,她正在舟山用她那浸润了岁月与故事的嗓音唱书。一如往常,她在那里驻村唱书一月,每日中午十二时开唱,至下午三时方歇。

无论是都市盛大的文艺展演,还是高山海岛的惠民演出,无论是置身于五星级酒店的鎏金大厅,还是身处朴实无华的乡村大礼堂,沈健丽总是精心梳妆,盛装登场。她的道具极为简单——一块醒木、一方手帕、一柄折扇,却能在方寸之间,演绎万千风云。说、唱、演,三艺合一,她在小小的舞台上,营造出金戈铁马的沙场、幽怨深深的闺阁、威严肃穆的公堂……英雄侠义、清官公案、风花雪月,皆在她的唇齿间流转。观众一旦沉浸其中,便无法抽离。

沈健丽的宁波走书场场火爆。黄金时代,观众动辄数千人。时至今日,仍有数百人慕名而来。75岁的她,已在这条路上走过半个世纪,从未间断。

沈健丽演出照片

博采众长 清音流响

沈健丽出生于慈溪鸣鹤古镇,这里,小桥流水,物华天宝,人杰地灵。沈健丽从小就聪明伶俐,能说会道,且有一副天生的好嗓子。10岁时她就进了金华越剧团,跟着剧团走南闯北。那些剧目和唱词,她烂熟于心,张口就能唱。有时候下乡,农民们要求她唱上一段,小小的她毫不怯场,还辅以生动的表情和动作,惹得众人喜爱不已。

后来,她响应号召,支农回到家乡。乡亲们知道她进过越剧团,农闲时就要她表演。于是,她唱样板戏或用戏曲的调子唱唱当时的新闻,成了远近有名的“小喇叭”。公社俱乐部的阿法团长,不忍心看着这棵艺术的好苗子被荒废,便将她引荐给了独角戏艺人朱宝英。朱宝英师父一板一眼、一招一式,对其悉心教导。后来,朱宝英身体不适,便让后场伴奏的杨信法继续传授。杨师父教会了沈健丽宁波走书的各种唱腔,包括四平调、虎调、马头调这三种主要的调式。隔壁的盲人阿龙信,平日里走街串巷唱新闻,也精通宁波走书。沈健丽谦逊好学,又从他那里学到了《袍角招亲》《日月琴》这两部大书。

宁波走书起源于清光绪年间的余姚农村,清末民初流传入宁波城区(另一说由上虞传入),继而向镇海、舟山地区拓展。它最初被称为“莲花文书”,也称“犁铧文书”,直到1956年才正式定名为“宁波走书”。宁波走书在唱腔上吸收了绍兴莲花曲调的精华,同时也从四明南词、宁波滩簧、地方小调中汲取了丰富的音乐养分,以月琴等乐器伴奏。二十世纪五六十年代流传区域甚广,除宁波、舟山地区外,宁波走书的艺人们还活跃于台州的临海、天台、黄岩及杭州等地。宁波走书拥有丰富的传统书目,如《杨家将》《飞龙传》《平阳传》《八巧珠》《紫金鞭》《白鹤图》《双连璧》《包公案》等,也有一些现代题材,如《桥头烽火》《三斗六老虎》《红岩》等。宁波走书演员既要像评书演员那样精于“说、表”,又要像戏曲演员那样擅长“演、唱”,要求极高,可谓“艺人一台戏,演文演武我自己”。更难的是,在演唱时,演员需要根据故事情节,自己编词造句,去丰满和充盈表演。因此,除了天赋和悟性,还需要深厚的艺术素养和扎实的功底。宁波走书的表演形式最初是一位演员,自己操持乐器伴奏,自己唱。后来是一人在桌子边伴奏,一人坐在桌后唱,称为“里走书”。再后来是演唱者和伴奏者分坐桌子两旁,演唱者在台上可以走动表演,称为“外走书”。表演时,男演员一般着长袖大襟长衫,女演员穿旗袍或大襟短衫,脸部施以淡雅的粉妆。新中国成立以后,宁波走书也有双档或男女双档演出。

沈健丽天生记性好,性格豪爽,从小就崇拜那些行侠仗义的英雄人物,宁波走书的那些书目,她是发自内心喜爱。25岁那年,沈健丽第一次登台唱书,她选择的书目是《袍角招亲》。她做了充分的准备,在讲述故事情节时,还加入了自己独有的“插口”。时而,她以第三者的身份进行客观描述;时而,她又化身为书中的人物,边演边唱。就这样“跳进跳出”,满堂生风。观众全神贯注听得入迷,而她自己也觉得过瘾。第一次登台,便一炮打响,赢得了满堂彩。后来,来听书的人越来越多,她唱了半个月,嗓子都唱疼了。

为了充实自己的书目,她找到了评话先生沈初月,学习《宝剑金钗》;又拜宁波走书艺人邱伯扬为师,学到了《天宝图》;接着向陈步洲学习《海瑞出京》;从陈金芳那儿学到了《八巧珠》;从史晓琴那儿学到了《玉堂传》;又不耻下问,向航船老大学习《平阳传》。这些书目,沈健丽都用心记录了下来。至今,她家里珍藏着30多个笔记本,里面密密麻麻地记录着那些书目的精髓,以及学习、表演的心得体会。

沈健丽(右二)、钱志华(左二)和徒弟应飞能(左一)、孙聪美(右一)

黄金岁月 “书”声满城

二十世纪八十年代初,那是宁波走书也是其他许多曲艺的黄金时期。“那时,宁波城里有十几个书场,场场爆满。有时候忙起来,我一年要说上400多场书!彩虹北路边可容纳200多人的书场,座无虚席,许多人会挤在门外观看。附近还有一个菜场,菜农们早上来卖菜,卖完了带着饭盒就直奔书场,等走书结束后再回家。在乡村,大多数村庄有搭台唱戏的习俗,农闲时节、正月新春,宁波走书是必上的传统节目。有的是村里集体组织的,有的是村民自发筹资请我们演出的,足见走书在人们心中的地位。我们经常赶场子,下午在一个村唱,晚上就去另一个村。人们听得津津有味,我们唱得也有劲。”沈健丽回忆起那段岁月,脸上洋溢着光彩。

令她记忆深刻的是,有一次她到象山石浦唱《宝剑金钗》,一连唱了十多天,还有一部分内容没有唱完。一位30岁左右的渔民在散场后找到她,问是否可以出钱请她把后面的内容唱完。他说听完了才能安心出海,否则总是惦记着故事的结局。还有许多耄耋老人,沈健丽唱书,他们每场必到,风雨无阻。

沈健丽对宁波走书充满了感恩之情,因为走书是她和丈夫安身立命的根本,同时也让她获得了尊严和荣耀。那时候,春节期间的演唱收入可以达到400元,而当时普通人的月工资仅40多元,这是一笔非常可观的收入。虽然,唱走书非常辛苦,一年中有十个月在外面奔波,而且到了一个地方还要自己生火做饭,可是乡亲们的热情让她倍感温暖。他们的饭桌上总不缺时令蔬菜、海鲜和瓜果,有的粉丝甚至和她成了好友,至今还在联系。

更难得的是,她唱走书,真的是“妇唱夫随”,丈夫钱志华是她的固定搭档。钱志华是东钱湖镇人,方言比她说得还地道,年轻时是曲艺队的,会自己作谱。所以,他们有个天然的优势,就是音很准,不会跑调。而且,两人都热爱艺术,接触过多种戏曲,空暇时,尝试着将京剧的粗犷高亢和越剧的柔婉细腻融入宁波走书。在演唱中,他们还将现代生活元素和流行话语巧妙地引入剧本和台词中,使得表演更加风趣幽默。2009年,沈健丽表演的宁波走书《呼延德木打銮驾》获浙江省传统曲艺保护展演“优秀传承节目奖”;2011年,表演的《包公智斗庞洪》获宁波市传统曲艺展演“特别展演奖”。

沈健丽(右)参加2023全国非遗曲艺周演出

坚守创新 薪火不息

进入互联网时代,娱乐方式日益多元,宁波走书等传统曲艺渐趋式微。走书的书目以历史题材为主,大多讲帝王将相、清官廉吏、才子佳人的故事,内容比较陈旧。随着推普工作的全面展开,一些青年与孩子不谙方言,听不懂走书。走书的观众,老龄化趋势严重。在这种情况下,宁波走书艺人纷纷转行,由鼎盛时期的200多个锐减到数十个。

但是,沈健丽夫妇还是执着地辗转于山乡,坚守着这份艺术。一来是因为沈健丽扎实的艺术功底,拥有众多忠实粉丝;二来更是源于对宁波走书深沉的热爱。他们在继承传统的基础上,不断创新。比如,结合形势创作宣传交通规则、垃圾分类等内容的走书段子,让传统艺术焕发新的生命力。同时,他们积极收徒授艺,将《紫金鞭》《宝剑金钗》等20余部大书倾囊相授。沈健丽先后收了10多个徒弟,如今活跃在舞台上的有孙聪美、陈亚娟、洪粹君、应飞能等。

孙聪美已经是宁波走书市级非物质文化遗产代表性传承人。她还记得,2018年8月15日,在慈溪观海卫镇卫东村惠民楼内,观海卫镇曲艺家协会成立。沈健丽老师前来助力,当时,沈老师殷殷叮嘱:将艺术传承下去是我们的责任和使命。作为老师将做好“传帮带”,把演唱经验毫无保留地传授给弟子,希望弟子能“青出于蓝而胜于蓝”。

孙聪美跟师父一样擅长越剧和宁波走书,早年常在一些乡镇的文化站、文化宫演出,而且创作能力极佳。在师父沈健丽的鼓励和支持下,她独立创作的宁波走书曲目有30多部,表演并获奖的作品众多,她还创办了聪美曲艺团并担任团长。而且,她还把宁波走书的种子播撒进了校园,她被慈溪市第二实验小学聘为兴趣课《宁波走书》的老师。沈健丽老师也数次参与辅导。该校的学生近年来在慈溪、宁波的少儿曲艺大赛中屡获佳绩。

2008年6月,鄞州区、奉化区联合申报的“宁波走书”,经国务院批准,被列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2010年,鄞州区政府承办了第六届中国曲艺“牡丹奖”鄞州赛区的活动。吴瑞芳和王建刚创作的宁波走书《“买”进“卖”出》,由沈健丽担任艺术指导,国家二级演员陈萍和省曲艺家协会会员李佩菁主演。《“买”进“卖”出》在比赛中荣获节目奖,这是宁波曲艺获得的第一个节目类国家级奖项,实现了在中国曲艺“牡丹奖”上零的突破,也对宁波走书的保护与传承起到了重要的助推作用。宁波走书再次进入现代人的视野,成为宁波人引以为傲的非遗瑰宝。

近年来,鄞州区文化馆、奉化区文化馆、鄞州咸祥镇咸六村、奉化区实验小学、鄞州区华泰小学、海曙石碶街道横涨村、宁波东钱湖旅游学校等纷纷开展传承实践,让宁波走书的声音在这一方土地上回响不息。

宁波走书的演唱者和伴奏者分坐桌子两旁

在信息化浪潮中,沈健丽夫妇与时俱进,将宁波走书曲目录制成音像资料。他们在鄞州电视台录制的《平阳传》一经播出,便受到了市民的热烈追捧。随后又推出《天宝图》《薛丁山征西》《薛刚反唐》,屡创收视新高。反映浙东英烈事迹的《四明红霞》,更由中国曲协出资拍成DVD,成为可传后世之作。近年来,沈健丽多次参加“文化三下乡”活动,用宁波走书传递党的声音,将温暖与希望带到田野乡村。

如今,在B站、抖音、快手、喜马拉雅等新媒体平台,都能看到沈健丽的身影,听到她的声音。沈健丽谈到,慈溪有一个由曲艺爱好者自发创建的微信公众号“三北书场”,自2017年创建以来,已成为曲艺人和戏迷的精神乐园。她在“三北书场”上应邀录制了《八巧珠》《天宝图》《平阳传》《杨家将》等多部书目。平台上还汇聚了朱玉兰、孙聪美、洪粹君、杨银海、郑康明、宋百岳等传承人的精品佳作。

“三北书场”如同一座数字时代的“云书场”,只需指尖轻点,便可聆听百味人生。平台已积累了走书作品30多部,有的一部作品就有100多集,总点击量已突破4000万。徒弟孙聪美在平台上推出的新作《三北虞洽卿》,因讲述本地传奇人物,点击量居高不下,成了平台的“流量担当”。沈健丽深知,随着本土文化复兴的呼声日益高涨,如何创新表达、增强视觉吸引力,实现“突围破圈”,已成为所有曲艺人的共同责任。因此,她始终坚持线上线下“双管齐下”,既守望田野间的乡音,又擘画数字时代的自由舞台。

入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单,是对沈健丽半生坚守的至高褒奖,也为宁波走书及艺人带来新的希望。如今,年逾古稀的她,依然身着艳丽旗袍,妆容精致,登台时神采飞扬,表演酣畅淋漓。她常笑着说:“表演走书,我的身体一直很好。”仿佛这份艺术已成为她的灵魂之光,给予了她无穷的力量。

一曲悠悠乡音,半生流转时光。唱书,承载的是生活的艰辛和充实,更是文化的守望与担当。

赵淑萍 受访者供图