许江:以系列打破“一面观” 实现“面面观”

稿源: 中国宁波网-宁波日报 2025-10-13 07:03:00

人物名片

许江,中国美术学院学术委员会主任、教授,中国文学艺术界联合会副主席,中国油画学会会长,浙江省文学艺术界联合会主席;2001年至2020年,担任中国美术学院院长。

获全国中青年德艺双馨文艺工作者、全国宣传文化系统“四个一批”人才、国务院政府特殊津贴、浙江省特级专家等荣誉,并获“鲁迅艺术奖”、“第二届北京双年展”佳作奖、“国家教学成果奖”等。

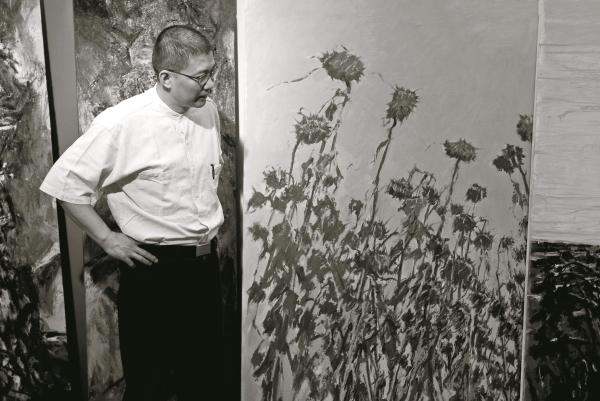

(吴冠夏摄)

核心观点

-每个人的心中都怀着对崇山峻岭的向往,每个人的胸中都有一片往复登临、无尽攀缘的远山。自然之山可望,心灵之山可仰,人文之山可铸

-绘画艺术该如何面对数字化的挑战?我的答案是“用系列说话”,通过组画的方式,打破“一面观”的局限,实现“面面观”

-大众审美培养的意义在于,让艺术不再高高在上,而是能与每个人的生命经验对话,成为推动大家热爱生活、积极向上的精神养分

许江在画室。(中国美术学院供图)

9月底,宁波美术馆响起一声悠扬的汽笛声,这不仅标志着一场展览的正式开幕,更象征着一艘文化巨轮的启航。伴随着这独特的“开幕信号”,这座建在轮船码头旧址的宁波美术馆迎来建馆20周年以来规模最大的个人作品展——“仰山——许江艺术展”。

此次展览通过“浙之山水”“葵之剧场”“葵莲共生”三个核心场景,构建起一场贯通传统与当代、视觉与哲思的山水精神对话。展览将持续至12月3日。

展览期间,记者对许江进行了专访,深入探寻“仰山”主题的深层意蕴、代表作背后的故事、艺术与大众审美之间的联结。

展览现场。(周晓思摄)

解读“仰山”:承载地理、文化与城市情怀

记者:这次您以“仰山”为主题举办展览,如何理解山这个核心意象?其中是否藏着您对自然、人文与生命的独特思考?

许江:办一场以“仰山”为名的展览,这个想法在今年年初就有了,背后承载着四层深意。

首先,“仰山”成为一个多重奏鸣的主题。它首先指向中华地理的脊梁,是西高东低的“大地主干”。

其次,基于这样独特的地理格局,世世代代的中国人逐渐形成了“名山意识”与“家山观念”,这种对山的情感认同,慢慢沉淀为中华民族的一种心灵崇拜,“仰山”便是这种心灵崇拜的具象化表达。

第三,“仰山”是中华文化的真实写照。古往今来,无数诗歌描绘山水意境,我们的文字仿佛是那些错落的山水,再加上独特的山水绘画传统,这些文化载体共同让“仰山”成为中华文化的重要象征。

最后,“仰山”与宁波这座城市、宁波美术馆紧密相关。宁波美术馆作为全国较早建成的城市美术馆,体现了宁波对文化的高度重视——20年前,我就提议在老码头、老车站这类承载着城市记忆、见证一代代人迎来送往的地方修建美术馆,如今,这个想法已落地生根。今年恰逢宁波美术馆建馆20周年,举办这次展览,也是向这座重视文化、支持艺术的城市表达感谢。

代表作:创作背后的故事与艺术巧思

记者:能否请您分享一两件代表作,讲讲它们背后的故事,或是让您印象深刻的经历?

许江:在我心中,“葵”其实也是一种“山”——它不只是自然物种,更是一种精神物种,它朴素坚强、积极向上,象征天地间的硬核力量与超越精神。我画葵已有20多年,在所有“葵”系列作品里,宁波美术馆2号展厅的雕塑作品《共生会否可能》是最具代表性的一件。

该作品由1600根6米多高的葵与莲组成,早在十多年前就创作完成,这些年它在世界各地展出过,比如中国国家博物馆、德国德累斯顿美术馆,还曾在莱茵河畔亮相。有趣的是,它在不同地方会呈现完全不同的气质,仿佛“入乡随俗”。

在国家博物馆展出时,它像一片茂密的树林;在德累斯顿美术馆内,透着一种废墟的厚重感;到了莱茵河畔,像一群悠闲放牧的羊群。而这次在宁波美术馆展出,它又有了新的模样——像熔炉中昂首开放的群花,在熊熊炉火里燃烧、淬炼。再加上旁边巨大的影像,红光闪闪、锤声阵阵,与葵园大地的日升日落形成呼应,巧妙串联起人们的精神与生活的联系。

这些葵有的通红似火,有的带着被灼烧过的金属质感,整个展厅里,高大的钢铁建筑与这片葵园形成了独特的呼应,仿佛在共同诉说着一段厚重的故事。如果走到楼上俯瞰,还能感受到葵园里“老的正在老去,新的正在生成”的生命力,那种磅礴的力量会把人的思绪推向更远的地方。

除了装置作品,展厅里还有绘画形式的葵园,主要分为两种。

一种是平面铺展式——通常画作都是挂在墙上让人欣赏的,而这种像读长卷、面对阅览桌一样的铺展方式,是我的独创,且坚持了很多年。这次展览的灯光设计格外用心,切片灯光正好勾勒出每幅画的形状,大家能清晰看到冬天的雪葵、秋天的秋葵、夏日生生不息的夏葵,还有被台风吹过、宛如剧场般的葵园景象。

另一种是四周墙上的大型葵园绘画,这种大尺度的作品并不常见。宁波美术馆里有一面王澍设计的铁墙,不少艺术家觉得难以回应钢铁的质感,但我的绘画刚好能与它契合——钢铁的大背景成了画作的底色,我用大尺度的画面、群体的葵、复数的葵,让每幅画上都有几百个葵,它们像几百张不同的面孔,共同组成了史诗般的画面。

此外,宁波美术馆1号展厅展示的是我这几年画的山水作品。一直以来,我都在思考一个问题:绘画艺术该如何面对数字化的挑战?我的答案是“用系列说话”——画一条江,我会创作10张、20张组成的系列;画一座山,我也会用一系列作品来呈现。通过组画的方式,打破“一面观”的局限,实现“面面观”;不再是对某个瞬间的描绘,而是展现多个时刻的状态,从而把观众引向能唤起生命经验的独特视角。

这次展出的山水作品就是如此,有描绘富春江的,有刻画雁荡山的,有展现神仙居的,还有记录银杏长廊的。大家在欣赏时,既能看到单幅画的细节描绘,又能体会到画与画之间相互呼应的乐趣,感受同一对象在不同角度、不同时刻的表达。

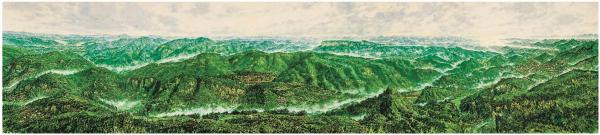

《千山奔海图》:对宁波山水的一次深情表达

记者:宁波的山水风光独具特色,是否有宁波的山水元素成为您创作的灵感来源呢?

许江:前年我就为宁波创作过一幅以四明山为主题的作品,名叫《千山奔海图》,这幅画长18米、高4米,目前陈列在宁波国际会议中心。

创作这幅画时,我花了很多心思——四明山的特点是延绵广阔,但没有特别突出的主峰,也没有那种一眼就能认出是四明山的标志性景观。为了准确展现它的魅力,我去了四明山很多地方,最后决定采用中国绘画中“景点多集”的方式,把四明山的特色景观浓缩在一幅画里。

这幅画的中心是雪窦寺和寺下的千丈岩,左边描绘了梁弄古镇,右边则呈现了河姆渡遗址与溪口古镇等标志性地点,通过这样的布局,形成“山河荟萃”的效果。可以说,这幅《千山奔海图》是我向四明山学习的成果,也是我对宁波山水的一次深情表达。

记者:您不仅是艺术家,还是资深的艺术教育者。您如何看待大众审美培养与当代艺术发展的关系?比如普通老百姓走进美术馆,有没有适合他们的欣赏角度,能帮助他们更好地理解您这次的展览?

许江:“仰山”所象征的,既是自然界真正的山脉,更是我们伟大的祖国——这次展览也是献给祖国的。祖国这个概念并不抽象,在展览里它就落实在山的雄伟之中。用山的雄伟歌颂祖国,本质上是希望大家能从作品中体会到家乡的壮阔,感受到自己生命中像葵一样坚韧、不凡的经历,从而生出一种敬仰之心,这是“仰山”最重要的展览目的。

我希望大家走进展厅后,都能从那片葵园里感受到祖国独特的、史诗般的历史,也能联想到自己的人生,从中汲取生命的力量。每个人都能在葵园里“读到自己”,找到属于自己的共鸣点,获得进取的动力。离开美术馆时,能把葵园的葳蕤生机、大地的磅礴气象记在心里,让艺术真正走进生活,成为滋养心灵的力量。

这就是艺术与大众的联结,也是当代艺术发展中,大众审美培养的意义所在——让艺术不再高高在上,而是能与每个人的生命经验对话,成为推动大家热爱生活、积极向上的精神养分。

甬派客户端宁波日报记者 周晓思