钟观光像。

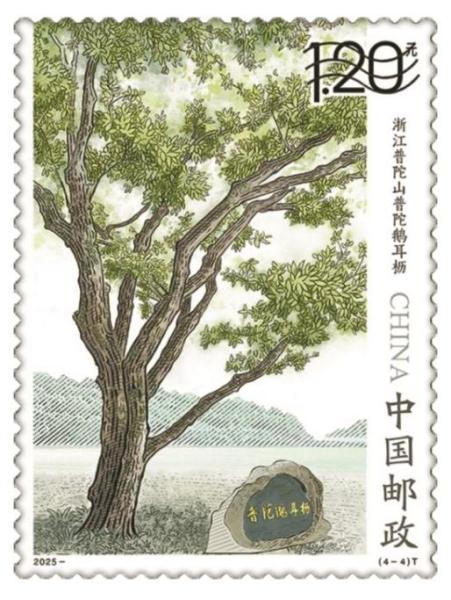

8月15日,中国邮政发行了《古树名木》特种邮票1套4枚,邮票图案分别为:山东定林寺银杏、四川翠云廊剑阁柏、山西晋祠国槐、浙江普陀山普陀鹅耳枥。其中,被誉为“全球独子”的浙江普陀山普陀鹅耳枥,是由钟观光发现的。同日,在北仑柴桥街道钟观光纪念馆内,举行了《古树名木》特种邮票首发仪式。

钟观光,字宪鬯(音chǎng),中国植物学家。是中国第一个用科学方法广泛研究植物分类学的学者,是近代中国最早采集植物标本的学者,也是近代植物学的开拓者。

那么,这棵野生状态下全球唯一的普陀鹅耳枥,是如何被钟观光发现的?

钟观光故里。(柴桥街道供图)

发现“全球独子”普陀鹅耳枥

穿山半岛上有一座海拔近500米的双石人山,山的北向是北仑区柴桥街道大溟村,芦江水系滋润着这片土地。这里就是著名植物学家钟观光的家乡。

钟观光的老家,坐落在村子的农田中央,两层的木构建筑在庄稼环绕中特别显眼。从东向的荷花池进去,穿过堂前右转后,即来到钟观光故居。故居西南有厢房,二楼有走廊,楼前有一狭长的小院子,院落自成一体,古朴典雅。

1869年(另一说1868年)的一天,钟观光在柴桥芦江畔田洋村的一个小染坊家庭里呱呱坠地。在他16岁时,因家中人口渐增,老房子日显逼仄,其父钟青元和兄弟商议后,决定在现大溟村买地建宅。几年后新屋落成,建筑样式为江南农村木结构七角(架)屋,因房子四周为农田,雅称“蔬绕轩”。对此,清末当地秀才钟祥熙写过一首《过蔬绕轩题壁》诗:“阶前净绝草萋萋,坐定还看旧句题。半亩池开明镜晓,五峰翠落粉墙低。闲花有意如将语,好鸟多情不住啼。笋脆豆肥风味好,饮酣那惜醉如泥。”这样的环境熏陶了钟观光喜山乐水的性情。32岁之前,钟观光一直居住在这座名叫“蔬绕轩”的宅子里。

《古树名木》特种邮票1套4枚,其中1枚邮票图案为浙江普陀山普陀鹅耳枥。

在投身植物学研究之前,青年时期的钟观光先后致力于实业救国、教育强国。钟观光曾和同乡好友一起,怀着满腔的爱国热情,克服缺少资料和资金等各种困难,在故乡柴桥创办了“四明实学会”,介绍普及理化博物知识。1900年,钟观光牵头并自行设计、自筹资金,在上海浦东创办了灵光造磷厂,产品经当时商务大臣盛宣怀派员考测,获“制造得法,不让外洋”的批语,并准许专利15年。

1901年,钟观光在上海首创科学仪器馆,两年后又创办《科学世界》杂志。1902年,钟观光东渡日本考察教育和实业,回来后在江苏高等学校、蔡元培创办的上海爱国女校、湖南高等师范学校、北京大学、浙江大学和浙江省博物馆等处任教或兼职,为培育科学人才作出了重要贡献。

说起来,钟观光真正与植物学结缘,还是因为一场疾病。1905年,钟观光因患重病来到杭州西子湖畔疗养。丰沛的水源和适宜的气候,造就了西湖周边丰富的植物资源,由此,钟观光对植物学研究产生了浓厚的兴趣,这成为他人生的一个重大转折点。在疗养期间,钟观光仔细阅读了李善兰和英国韦廉臣、艾约瑟合作翻译的《植物学》,并广览有关植物学书刊。当病情有所好转后,他即去野外采集标本,认真制作,开始走上植物学探索研究之路。后来,在北京大学任教期间,钟观光开展了系统的植物标本采集研究工作,不仅为北京大学建立了植物标本室,还开创了我国学者自己采集、制作标本并进行分类学研究的时代。

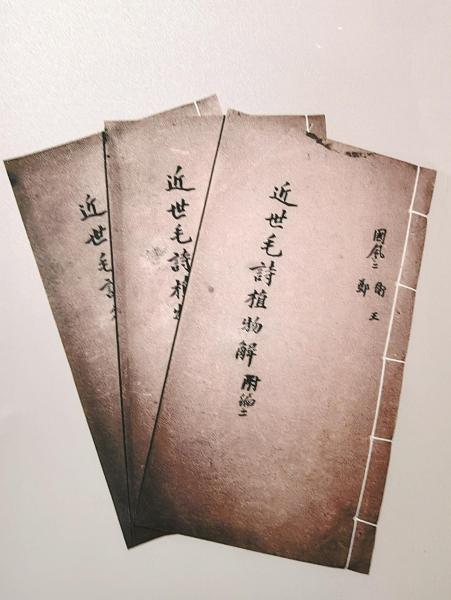

钟观光《近世毛诗植物解》手稿。

浙东是钟观光的故乡。1930年的一天,钟观光渡海登上普陀山考察。当来到佛顶山一座大殿的后门时,眼前一亮,他的目光盯住一棵树不动了。原来,他看到了一棵很特别的树:树丫一律成双,且无错生。于是,他开始深入了解考察,发现此树是雌雄同体,每年4月上旬开花,9月底至10月初果实成熟。淡黄色的雄花序短于浅红色的雌花序,由于雌花与雄花非同一时间成熟,授粉成功概率极低,由此造成一棵树难得有一颗成熟的种核。普陀山常年潮湿,种核落地后极易腐烂,导致自然出苗率奇低。钟观光根据树的生长环境,认定此树有耐阴、耐旱、抗风等特性,不仅喜肥沃湿润土壤,又耐干旱瘠薄山地。

在普陀山发现新树种令钟观光欣喜不已,他将采集的树叶、树皮、种子等样本及详细记录树木生长环境与形态特征的材料带回,请当时著名的林学家郑万钧教授鉴定。1932年,郑万钧将钟观光发现的这棵树正式命名为“普陀鹅耳枥”。最后经证实,全球仅存这一棵野生普陀鹅耳枥。1999年,经国务院批准,普陀鹅耳枥被列为国家Ⅰ级重点保护野生植物;世界自然保护联盟(IUCN)将其列为“严重濒危灭绝(CR)”等级,故有“地球独子”之称。

普陀鹅耳枥这棵珍贵的野生树种,至今仍充满生机,它呈巨大的伞状,扎根在普陀山最高峰佛顶山上。

事隔近一个世纪,钟观光并不知道在他发现的“普陀鹅耳枥”身上,发生了两件大事:一是2011年,普陀鹅耳枥的种子随“天宫一号”进入太空,开展航天育种试验。现通过科研人员的努力,已人工培育出4万余株后代苗木;二是登上了“国家名片”,中国邮政发行的《古树名木》邮票上,有其一席之地。

钟观光与人合编的《理化学初步讲义》。

采集有志情系大自然

1918年蔡元培任北京大学校长时,聘任钟观光为理预科副教授,专门负责植物标本的采集工作,并讲授植物学。钟观光对此兴奋不已,为了不负蔡先生的重托,他决定融入大自然,与植物交友,实地调查考察。他向蔡校长立誓:“欲行万里路,欲登千重山,采集有志,尽善完成君之托也,不负众望。”

此时的钟观光已届知天命之年。老骥伏枥,志在千里,他开始了四年之久的三次全国范围的大规模采集工作。这种脚踏实地的科学精神,着实可嘉,钟观光因而被誉为“中国大规模科学采集植物标本第一人”。

第一次大规模采集是1918年2月至1920年8月。1918年2月,钟观光带领包括长子钟补勤在内的采集人员一行5人,自北向南来到福建,先登临闽地境内的鼓山、方广山,又前往琯头、马尾、王虎等沿海各地;5月,钟观光到厦门搜集礁石之间的海产、藻类标本,种类和数量十分可观,也为我国后来的藻类研究打下了基础;8月,钟观光冒酷暑赴广州白云山、鼎湖山和韶关等地采集,首次发现了马鞭草科新属;10月,钟观光到飞来峡后,又出香山转至阳春、阳江等地采集;12月,钟观光回广州整理标本。1919年4月,钟观光又从广州出发,取道肇庆,经苍梧、南乡、灵山、陆屋、钦州、防城,渡过海峡进入广西东兴,钟观光一行克服重重困难,在广西边境的十万大山采集到奇异木兰科植物多种,收获颇丰;1920年8月,钟观光一行攀登滇池大华山,再经禄丰、楚雄等地。此时的他,不顾已过半百之年,登上楚雄海拔3600多米的帽台山。帽台山以原始森林、高山杜鹃和孔雀杉、冷杉等数百种珍稀树种及苔原间杂着奇异绿绒蒿等高山植物著称,这里地势险恶,当时由于缺乏攀绳等设备,采集难度极大。随后,钟观光又过上关,登宾川之鸡足山,获冬虫夏草等多种名贵药材。

在钟观光纪念馆举行《古树名木》特种邮票首发式。(石志藏摄)

第二次大规模采集是1920年8月至1921年2月。钟观光从浙江杭州出发,沿富春江逆流而上,经富阳、兰溪到江山,越过仙霞岭到达福建,又折回衢州廿八都,过连岭经石门、屯溪,登临黄山之巅……这次考察所采到的金缕梅、木兰科等154种植物,以及地衣、藻类、菌类等分布、生态环境特点等,钟观光均详细记载在他的《旅途采集记》中。

第三次大规模采集是1921年2月至1921年12月。1921年2月,钟观光一鼓作气从安徽前往江西,他们一行出安徽羊栈岭古道,登九华山,又转江西九江,沿鄱阳湖畔采集,历时三个月,到达庐山;然后溯江而上到湖北,进入宜昌;本计划西往四川峨眉山,正值地方军阀爆发川鄂战争,逐改变方案,赴大巴山采集。不料途中又遇山匪阻拦,仓促间取道湖北与河南交界的武胜关,来到大别山最西端的鸡公山,进入河南;鸡公山采集后,又至山西的太行山……返回后的同年9月,钟观光一行再次登天台山、雁荡山采集,至当年的12月才结束。

四年的考察采集期间,钟观光先后在中国地学会会刊《地学杂志》上发表了10篇《旅途采集记》。文中记述了他北到幽燕,南至滇越,足迹遍及福建、广东、广西、云南、浙江、安徽、江西、湖北、四川、河南、山西等地,长途跋涉,风餐露宿,历尽磨难。《旅途采集记》是钟观光百折不挠精神的写照,为后人留下了一份极其珍贵的科学遗产,也引起国内外学者的密切关注和重视。

在云南第一次大规模采集期间,钟观光还遭遇了一次危险。在祥云县红崖五里坡采集时,山匪见钟观光一行大包小箱荷肩而行,以为遇到了发财机会,遂拦路抢劫。结果所搜箱包中皆为柴草,大失所望,山匪不甘心,心想另有所匿,就威胁恫吓。钟观光从容应对,山匪恼羞成怒,剥光其衣衫,并将其身上仅有的一块怀表和考察时用的指南针抢走。后钟观光一行庆幸脱险。

以一个人姓名命名两种植物

钟观光的可贵之处,在于不仅用脚步丈量山川,还把从实践中得来的真知,与祖国的传统文献研究相结合。他将《诗经》《易经》《齐民要术》《梦溪笔谈》《植物名实图考》等古籍中的植物,按国外植物学研究,以农艺、园林、林木、蚕桑、医药分类的方法,设置分种、分属检索,又对文献引证、地理分布和生态环境等逐一考证、修改、补充和注释,整理分辑成册。他编写了《近世毛诗植物解》《山海经植物》《北山画谱序》《植物古籍释例注解》《名实图考校录》等52卷150多万字的手稿;又对《毛诗》《尔雅》《离骚》中所记载的146科的高等植物、低等植物进行了详细考证,撰写了《植物种名考证》一书的手稿,总计14卷(册)2700多页;钟观光还将李时珍所著的《本草纲目》,用科学的方法加以整理,在他所写的两卷《说文植物类证》中,对《本草纲目》中54科、199种植物进行了修改考证。

钟观光多年致力于编著《本草疏证》这部巨著,尤其到了晚年,他更是倾注了全部精力编写该书。当时,美国的一个植物研究机构获悉后,欲用巨款购买此书的版权,他断然拒绝。后来,这部巨著的手稿和资料,被国民党军队挪作碉堡里的铺垫物,所剩无几。1937年“七七事变”前两天,钟观光因年事已高被迫离开北平,返回故乡。在故乡,他为了弥补损失,凭着记忆重新列提纲写简稿。两年后当初稿写完待校对时,战事蔓延至杭州、宁波。1940年,这位德高望重、满怀爱国热情、立志以探索科学为终生事业的老人,在郁愤中病逝于故里。

钟观光一生植物标本采集数量约为2.5万份,现存的1万多份标本,分存于中、英、美等国的19家标本馆内。

以钟观光姓名命名的植物有两种:一是1918年2月,钟观光在广东新街采集到新种,经菲律宾马尼拉科学院院长梅里尔博士鉴定为“马鞭草科属”,并命名为“钟君木”,这是第一个以中国人姓氏命名的植物拉丁属名;二是1919年4月,钟观光在广西发现我国特有的一棵新种乔木,经华南植物研究所所长陈焕镛教授鉴定为木兰科属,将其命名为“观光木”。以一个人的姓名命名两种植物,这在世界植物学界都是极为少见的。

钟观光育有三子,分别是钟补勤、钟稼勤和钟补求,三人均子承父业,投身祖国的植物研究事业。长子钟补勤,随父参与了三次大规模采集工作,于1948年赴台湾采集标本时,不幸失踪;次子钟稼勤,协助父亲创办杭州笕桥植物园,并辅助钟观光补写《本草疏证》;三子钟补求,系植物学博士,曾主持编写《中国植物志》等多部著作。

1955年,钟补求将留存在钟氏旧居内的书籍手稿及16柜腊叶标本,全部捐献给了中国科学院植物研究所。

石志藏