童衍方:传统文化的传承很重要 传播更重要

稿源: 中国宁波网-宁波日报 2025-04-01 07:38:00

书香萦绕的宁波图书馆里,午后的阳光斜斜地穿过玻璃幕墙,在阅览室的地板上投下斑驳的光影,一场关于文化传承的对话徐徐展开。童衍方先生坐在临窗的位置,八十岁的他精神矍铄,谈吐间既有学者的严谨,又葆有艺术家的赤诚。

时值宁波全面推进高水平文化强市建设,这位蜚声海内外的篆刻大家,正以最朴素的方式向我们展示着传统艺术的魅力。从金石篆刻的艺术哲思到文化传承的时代使命,从宁波文脉的基因密码到城市发展的文化路径,童老的见解深邃而独到,将金石艺术的奥妙与城市发展的脉络娓娓道来。

童衍方先生接受专访。 (吴冠夏 摄)

人物名片

童衍方,号晏方,1946年2月生于上海,祖籍宁海前童。师从著名书画篆刻家来楚生、唐云二位先生。工书法篆刻,亦擅写意花鸟,精鉴赏,好收藏。现为西泠印社副社长、一级美术师、上海中国画院画师、海上印社副社长、上海文史研究馆馆员、上海市书法家协会顾问。

核心观点

■传统文化的传承很重要,但是传播更重要

■艺术工作者既要有“自觉金贵”的担当,更要有“知不足”的谦卑

■篆刻这个东西,硬的是技法,软的是修养,在某种程度上修养比技法还重要,两者不能偏废

■如果没有传统的根基,艺术的生命力就不会长久,要扎根传统,勇于创新

■艺术的道路千万条,就是没有捷径。只要我们一步一个脚印,潜心耕耘,终归对得起自己,也对得起这个时代

童衍方(右二)向宁波图书馆捐赠个人作品。(唐严 摄)

血脉传承:

宁波文化的艺术基因

记者:作为宁波籍文艺大师,家乡的文化环境对您的艺术启蒙有何影响?

童衍方:我有一点成绩,是宁波家乡在血液里、在骨髓里给我的加持。宁波文化积淀深厚,名家辈出,如西泠印社第二任社长、故宫博物院(第二任)院长马衡先生,第四任社长沙孟海先生,都是我们高山仰止的前辈。还有天一阁这样的文化瑰宝,曾藏有北宋石鼓文拓本,清代乾隆时期就以开放姿态让张燕昌、阮元临摹研习。宁波对传播文化的先贤总是以礼相待,这种文化传承的精神深深影响了我。

我于1982年加入西泠印社,至今40余年,前辈榜样的力量始终激励着我。我们不仅要提升自身艺术水平,更要肩负起文化传播的责任。宁波的文化基因,早已融入我的血液,成为我艺术道路上的精神支柱。

记者:宁波是历史文化名城,您觉得金石文化如何与本地文化资源结合,助力文化强市建设?

童衍方:宁波的传统优势很多,文化艺术底蕴十分深厚。上海中国画院主办的“游刃乾坤——近现代海派篆刻的崛起暨来楚生、陈巨来、叶潞渊篆刻学术特展”正在上海举行,陈巨来和叶潞渊两位大师都师承我们宁波的赵叔孺先生。这种师承关系,展现了宁波在金石文化传承中的重要地位。

宁波既有天一阁这样的文化地标,又有赵叔孺这样的艺术大师,加上如今便捷的交流条件,现在年轻的后起之秀中,宁波书法家、篆刻家也很多。只要大家用心坚持,一定会有很大的成就。我相信在大家的努力下,不但可以把经济搞好,还能把宁波的传统文化传承好、发扬好。这是我们文化工作者的责任,也是时代的要求。

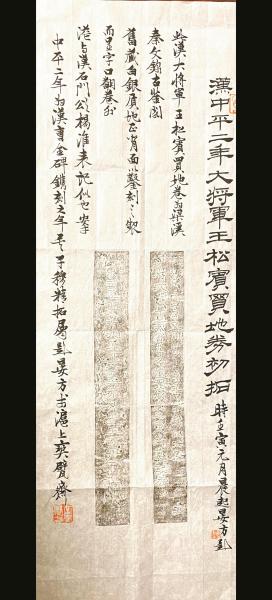

“汉中平二年大将军王松宾买地券”初拓题跋。

守正创新:

传统艺术的当代使命

记者:您从事篆刻艺术多年,从中有何感悟?

童衍方:篆刻这个东西就是一刀不来、一刀不去,硬碰硬,硬的是一种技法,软的就是你的文化修养,你对金石文化的积淀、学习与运用,在某种程度上修养比技法还重要,两者不能偏废。

我今年80岁,见证了社会文化的巨大变迁。如今,人们对传统文化的热情空前高涨,这对我们专业艺术工作者提出了更高要求。我从1978年进入上海中国画院以来,一直专注于书法、篆刻的创作与研究。我觉得应该把我学到的、能够传播出去的事情做好,一方面自己深挖,一方面做好传播传承工作。过去,我对传统经典文化顶礼膜拜,认为传承非常重要,但现在我深刻意识到,传播更加重要。

绘画作品《延年酒也》。

记者:您说到传播很重要,那么在数字化时代,传统文化的传播遇到了哪些挑战?

童衍方:这个问题我们很多传统艺术工作者都在考虑。AI确实带来了冲击,比如它能写出条理清晰的评论文章,能模仿某位名家的风格。但艺术最珍贵的恰恰是AI难以复制的部分——当你要融合各家之长,或者表达独特感悟时,机器就力不从心了。

目前看似碰到了一点困难,其实给你提出了更高的挑战,在某种程度上激发了你创作的新思路,因为你无路可退,只能靠自己。我们要增强自信心,要学习、要对比、要容忍、要变化,让传统艺术在当代焕发新生。

记者:作为文艺大师,您如何看待自己在文化传承与创新中的责任?

童衍方:首先,我们是千千万万艺术工作者中的一部分。我常告诫自己,既要有“自觉金贵”的担当,更要有“知不足”的谦卑。一方面积极向上,另一方面不要自大,更不要自欺欺人。

艺术的道路千万条,就是没有捷径。只要我们一步一个脚印,潜心耕耘,终归对得起自己,也对得起这个时代。

记者:您对年轻一代的文化传承者有何期望或建议?

童衍方:现在的年轻人比我们当年聪明多了!我们那时候环境比较单一,金钱、地位、手机、媒体等干扰因素比较少,这是好处,但是现在的优势更明显,获取知识的渠道之广、学习手段之多,是我们那个年代无法想象的。虽然有人说现在的人比较浮躁,将来可能也不会出名家,但我看到的更多是希望,我觉得会有人才涌现出来。任何事情都不是一蹴而就的,而是要做长远的打算、长远的努力。

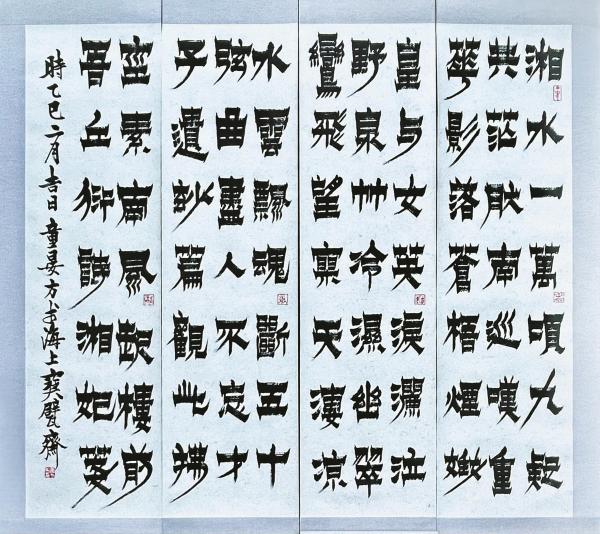

漆书四条屏。

薪火相传:

文化强市的未来之路

记者:宁波近期提出打造“守根铸魂之城”“锦绣文脉之城”“文化创新之城”“精神富有之城”“文明互鉴之城”,您认为该如何着力?

童衍方:首先,还是以人为本,最重要的是提升每一位艺术工作者本身的意识和水平,提升他们的责任感,不要内心空洞,不要沉迷于手机或者虚伪的东西。实际上我们当下要做的事情非常多,而且非常有趣。只要是艺术家加入的东西,哪怕再小众,影响力都不容小觑。

第二是文化含量,要从传统中汲取养分,如果没有传统的根基,艺术的生命力就不会长久,发展前景也不稳定,还是要扎根传统,勇于创新。

比如宁波的书法、篆刻,我比较熟悉,在省里不断取得好的成绩。今年是吴昌硕先生诞辰180周年,在我的家乡宁海前童艺术馆(童衍方艺术馆)里面开了一个“硕寿无疆”的展览,“硕”就是吴昌硕,“寿”是潘天寿。尽管体量不大,但是做得非常精致,得到全国专家的好评。所以不要迷信(地方)大小,不要以为自己做得不够,只要努力,肯动脑筋,有志气,就能达到(高)标准。

“出猎图”肖形印。

记者:您认为宁波在建设“精神富有之城”的过程中,如何才能让更多市民参与传统文化的传承与创新?

童衍方:这需要多种手段去配合。比如这个(“文艺大师开课了”)讲座,以前是没有的。过去私塾里只能教几个学生,再大的讲堂也容纳不了多少人。现在只要稍作准备,我就能同时与300多名听众交流。这种互动中的教学相长,听众的提问和批评对我也是一种帮助。通过讲解,我自己也能理清思路,获得提升,所以要不厌其烦地做好这些事。

形式要灵活多样。可以是大型讲座,也可以是二三十人的小型座谈会,或者是一对几的辅导。关键是要因地制宜,不拘一格。现在的传播手段比过去丰富有效得多,我们要善加利用。

记者:在宁波加快建设高水平文化强市的背景下,您认为文艺创作者应如何回应时代需求,创作出更多具有地方特色和时代精神的作品?

童衍方:我虽然住在上海,但一直关注宁波的发展。宁波在文艺人才培养方面做得很好,评选文艺大师的做法很有特色,像我熟悉的小提琴家俞丽拿等宁波文艺大师。通过这样的平台,不同艺术门类的同行之间产生了意想不到的交流效果,这种跨界融合正是文化创新所需要的。

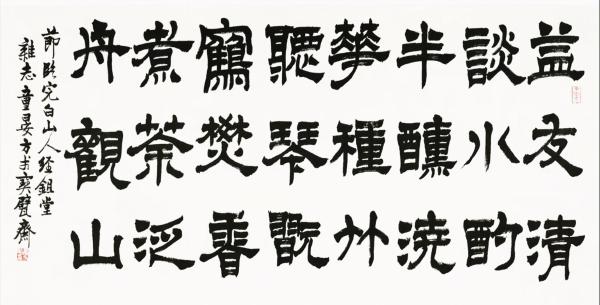

隶书作品。

当下,我觉得玉成窑是宁波很重要的文化名片。窑口在宁波,而且把文人紫砂艺术创作的圈子扩大了,书法家、篆刻家也加入进来。想想过去文人紫砂艺术创作领域有什么没达到的,现在我们能够达到?我们怎么把它提高?我觉得这块与实用结合的艺术品,生命力最强,玉成窑大有可为。

我每天6点一定起来锻炼身体,然后学习、创作,中午休息,下午继续工作。这样对身体没妨碍,而且我觉得很有精神,关键是不要沉湎于那些引导你平庸、偷懒的模式中去。我觉得在这么好的时代里,每个人都应该积极向上,努力学习创造,做一个合格的文化人。

甬派客户端宁波日报 记者 周晓思

童衍方作品图片由其门生、玉成窑非遗传承人张生提供。