晚清宁波籍文人笔记中的案中案

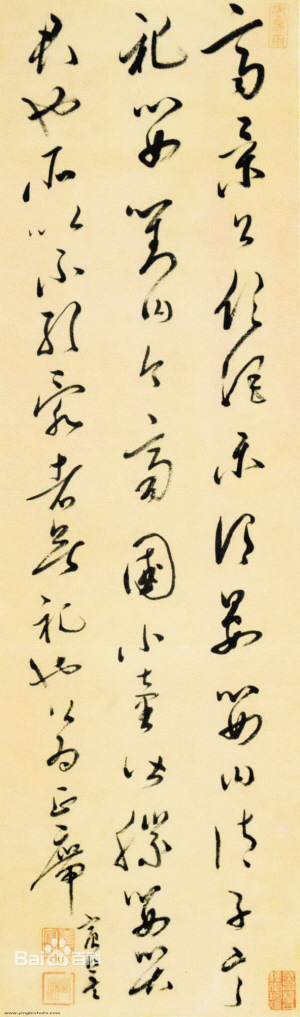

姜宸英书法手迹

姜宸英画像

朱道初

朱道初,毕业于杭州大学中文系,浙江省特级教师,正高级职称。喜好文史,关注地方文化遗产,笔耕不辍,撰写散文、随笔、论文等,多见诸报刊。有个人著作7种,由浙江教育出版社等出版。

慈溪籍探花姜宸英康熙时期含冤自戕

参观江北区慈城校士馆,踯躅于介绍姜宸英(1628—1699)生平业绩的专室,对这位才华卓异而性格奇倔的清初大名士,不免心存系念。当年,他已届古稀之年,且任《明史》纂修官和《大清一统志》编纂,在文坛拥有相当于翰林的资格,却仍对“科举出身”看得太重太重,执意要在北京参加会试取得“功名”。结果呢?中倒是中了,而且钦点探花,风风光光,让他兴奋了一阵子。但好景不长,顺天府乡试突发“舞弊案”,牵连到担任副主考的他,于是身陷囹圄,愤而自戕。

清朝对“科场大案”的惩处极为严厉,涉案者往往被诛杀,有一次竟连杀七人,还殃及池鱼,株连九族。乾隆年间,死去多年的姜宸英还是被认可为明州文豪,“国史馆”决定替他刊行“行状”(生平事迹),任务交给宁波著名史学家全祖望。全氏欣然接受,同时将所写事略作为姜氏墓道的“墓表”文。全氏长于考证,他说:自康熙朝以来,许多高官名流大都提起过这个科场大案,可是始终没有人能够找出姜宸英有犯罪的确凿证据,以至于“满朝臣僚皆知先生之无罪”。他还写道,著名文学家王士祯(其时担任刑部尚书),曾满怀沉痛地声称:我身为刑官,却让姜西溟无罪而死,这叫我怎么向普天下人谢罪才好呢!

把姜宸英投入监狱,自然要通过康熙帝。康熙本人不怎么相信姜氏会舞弊,他在二十余年前就了解并欣赏姜宸英,曾赞叹说:“西溟古文,当今作者。”认为姜宸英的古文水平接轨韩愈、欧阳修等唐宋八大家,应该是当今第一流的古文作者。“西溟”是字,“宸英”是名,康熙提到他时称字而不称名,可见对他的尊重。另外,康熙还多次留意姜宸英的科举和仕宦状况,迫切地希望他能出来为满清朝廷做事。他将姜氏投入监狱,主要是顾虑当时“群情沸腾”而采取的临时性措施。这次场考,姜氏遭到诬陷的主要“证据”,是他试前称扬并在试后录取了同乡慈溪籍秀才姚观。他在试前曾读过姚观的文章,夸奖他写得好,一定能够录取。姚观录取一事似乎坐实了他在“营私舞弊”。然而,经过康熙亲自主持复试,姚观的文章仍很出彩。本来,姜宸英能被免“罪”的,可惜他此时已经命赴黄泉,无法挽回了。

峣峣者易折,皎皎者易污。姜宸英性格桀骜不驯,但他确实是个人才,不但史学独擅,文章出色,还长于诗词、书法,当时文人出版专集,都以求得姜氏作序为荣。各地一些优秀士人纷纷前来拜师求教,姜宅“户外之履恒满”。宁波老乡更夸耀他是“吾鄮(指古鄮县,辖地超越鄞县,也囊括一大部分慈溪辖境)文雄”,“明州骄傲”,对于他被冤死,宁波人多耿耿于怀。

陈康琪在笔记中替姜氏翻案

陈康琪(1840—1890)是晚清鄞县籍学者,投师鄞县名士徐时栋门下。他是同治进士,曾任职刑部郎中、江苏昭文县知县,以笔记集《郎潜纪闻》闻名于世。该笔记专记清代历史掌故,具有一定的参考价值。

陈康琪对姜宸英心怀崇敬,不但撰写了《姜西溟典试获咎之冤》,另外还撰有《姜宸英哭容若侍卫诗》、《姜西溟梦梨诗》、《姜宸英轶事》、《姜西溟自信可录者三事》等史料笔记。其中《姜宸英哭容若侍卫诗》突出他笔下反映康熙帝悲悼纳兰容若早逝的信息,而后者恰好就是姜氏的得意弟子。《姜西溟梦梨诗》写姜宸英梦到老母想吃大梨而不得,有诗记其事;而次日兄弟来函,正好告知母病想吃大梨之事———此事反映他的孝心“感应”,可恰恰有人企图陷他以不孝之罪,那就格外显得荒谬可笑了。《姜宸英轶事》写老友朱彝尊用姜宸英特别讨厌吃猪肉一事问他:如果选择给吃猪肉与参加会试作譬如,你会因为吃猪肉而放弃会试吗?已届高龄的姜宸英竟回答道,吃猪肉又不是吃马肝(据说吃马肝会中毒)。姜宸英在这里透露出决不肯因高龄而放弃“科举出身”的夙愿。

《姜西溟自信可录者三事》写他自认为死后必宜写入墓志的三件事:第一件事是曾怒斥弟子纳兰容若,他绝不会为了改善跟其父亲明珠宠仆安三的关系,以致平步青云。第二件事是嘲弄昆山籍刑部尚书徐乾学(1631—1694)。徐氏“传是楼”藏书甲天下,黄宗羲称赞说:“世之藏书家未必能读,读者未必能文章,而先生并是三者而能之,非近代藏书家所及。”万斯同诗云:“东海先生(指徐乾学)性爱书,胸中已贮万卷余;更向人间搜遗籍,真穷四库盈其庐。”徐乾学是顾炎武的外甥,在史学、经学等学术领域方面颇富成就,受到康熙宠信,权倾一时,很多老友都主动降格为他的“门生”,惟独姜宸英仍与他以兄弟相称。徐乾学儿子造了座新楼,以其父亲名义恳请姜宸英题写楼名。姜宸英鉴于徐乾学行事毁誉参半,多处让他不甚满意,就连讽刺带幽默,对他儿子说:既然宅子在东乡,那就叫“东楼”吧!“东楼”是明代嘉靖间巨奸严嵩之子严世蕃的别名,严氏父子罪大恶极,罄竹难书。姜宸英这么说,徐乾学父子难免会记恨。第三件事是其好友翁叔元依附权相明珠,合伙攻讦清流人士,因此骤升官职。此事使姜氏义愤填膺,便不顾翁氏私下认错求情,俨然发文声讨,为此他也遭到翁氏的报复。这三件事都显示了姜宸英的铮铮傲骨。由以上这些笔记作铺垫,《姜西溟典试获咎之冤》就格外有份量了。

在《姜西溟典试获咎之冤》中,陈康琪除了引用《鲒埼亭集》中的墓表文字,断言姜氏的确蒙受了天大的冤屈,还写了其师徐时栋曾给他(他们)讲过小说《红楼梦》的影射手法,即以妙玉的遭遇和品格影射姜宸英。但是事实上陈康琪只不过“闻”其师言,并没有说自己研究过《红楼梦》,他的目的全在于替姜宸英翻案,因此才转述其师的相关议论。在这则笔记中,他曾严谨地声明:《郎潜纪闻》“网罗掌故,从不采传奇稗史”,现在援引小说《红楼梦》,有以下理由:①《红楼梦》“笔墨娴雅”,与一般传奇稗史不同,且屡屡被乾隆、嘉庆之后名人所称道;②这样做的目的,仅仅是为了替姜宸英推翻冤案;③谈论《红楼梦》的影射手法,乃是遵循“先师遗训”。后来,有人据这一条笔记就将他判为《红楼梦》的索隐派,那理由显然是不充分的。

徐时栋被归入《红楼梦》研究的索隐派

不少文学史家都说徐时栋(1814—1873)是《红楼梦》索隐派,有的还说他是索隐派的“鼻祖”,其唯一根据便是上述陈康琪所转述的那段文字。不错,徐时栋是说过:《红楼梦》记的是已故相国纳兰明珠的家事;而所谓十二金钗,即是明珠之子纳兰容若所奉为上宾的一伙名士。他还举过其中两个例子,一是以薛宝钗影射高士奇(余姚籍),二是以妙玉影射姜宸英(慈溪籍),还说“妙”是少女,“姜”是女性美称,“如玉”、“如英”中的“玉”、“英”二字通假;妙玉因看佛经进入大观园,姜宸英因借阅明珠家藏书而成为相府的馆客;凭着妙玉个性孤傲而贞洁,竟横遭陷入盗窟的厄运,并被披上丧身失节的污名,而凭着姜宸英的贞洁廉明,竟瘐死牢狱(或说自戕),还要被诬为贪婪嗜贿……那《红楼梦》作者实在是在痛惜姜西溟先生的不幸,并为其鸣不平。陈康琪说,先生当时“言之甚详”,可惜他听后不能全记住。

徐时栋是个大藏书家,嗜书如命,少时即立志著作。他是道光二十六年举人,两次会试失利后,就家居不出,主持宁波文坛三十余年,一些后进名流多出其门。他潜心乡邦文献,于整理、保存宁波地方文献作出巨大贡献,曾手编《四明丛集》一百三十四卷,四十册,校刻宋元《四明六志》,并著《四明六志校勘记》;在他的晚年,亲自主持鄞县志局,编纂《光绪鄞县志》。他的家在月湖烟屿楼,楼内藏书六万多卷,全都研读过,白天时间不够用,就夜以继日。对岸居民常在五更时还能看到他家书房的灯火,都知道他每夜都是“三更灯火五更鸡”,而一旦书房熄灯,这就意味着天就要亮了。从其《烟屿楼笔记》看,他也读过一些传奇稗史,还颇有心得,如推崇《三国演义》,认为历史小说的题材就是须有史传及名家注释或其他杂史笔记作依据,决不可向壁虚构、胡编乱造,同时要有精湛的结构和出众的文笔,其主题最宜惩恶扬善,起到教化的作用。他的文艺观虽不无可议之处,如对于《水浒》、《西厢记》等名作的评价,显然有失偏颇;但在《烟屿楼笔记》中见不到评述《红楼梦》的只言片语,这说明徐时栋有关该书“影射”一说,很可能来自承袭前人的观点。因为在他之前,谈论该书的人很多,“开口不谈《红楼梦》,纵读诗书也枉然”。社会上早就对《红楼梦》的题材有着与他相似的看法,举例来说,譬如浙江海宁籍名宦周春,在其论《红楼梦》的著作中称:“相传此书为纳兰太傅而作”,但他另辟蹊径,说“余细观之,乃知非纳兰太傅,而序金陵张侯家事也”。曾国藩的幕僚赵烈文在其《能静居笔记》中介绍道:其前辈宋翔凤曾经告诉他,乾隆末年,和珅把《红楼梦》呈给乾隆皇帝看,乾隆看后肯定它是在写纳兰明珠的家事。咸丰年代,四川绵州“左绵痴道人”称:他听故老说起,贾政是指明珠,贾雨村是指高士奇。高士奇落魄时依靠明珠的宠仆,然后青云直上,位居显要。到纳兰明珠势败,他就落井下石了。可见,《红楼梦》是“写明珠家事”的说法,几乎成了普遍的意见,至于书中人物“影射”谁人,各有各的猜测而已。徐时栋或许只是将这些评述铭记在心,觉得对恢复乡贤姜宸英名誉有利,才对门人陈康琪他们说起诸如妙玉影射姜宸英的意思,或许他本人未必对此有过多少研究,这也就是他没有将它写入《烟屿楼笔记》的缘由吧。

到了民国初年,蔡元培先生大笔一挥,著《石头记索隐》,把《红楼梦》的索隐推向到了极致,其中还把徐时栋的话当作极为重要的索隐“依据”。不过此时徐、陈两位谢世已久,他们也无法为自己声辩了。

| 图片新闻 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|