近日,辽宁省政府印发了《辽宁省人口发展规划(2016-2030年)》,提出探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策。全国多地更是陆续出台各种鼓励生二孩的奖励政策。不久前,全国人大公布的个人所得税法修正案草案(征求意见稿),也拟将“子女教育支出”一项扣除。

政策利好的背后,是出生人口开始下降的现实。据国家统计局数据,2017年中国全年出生人口1723万人,比2016年减少了63万人,比卫计委预计的2023.2万出生人口,又少了300万人。

二孩政策自2016年1月日起至今已经实行了两年多,各地也陆续修改了地方条例,延长了产假,但人们对此还是没有太多热情。

年轻人不愿意生孩子,原因除了养不起,大概就是没人照顾小孩了。无论是即将为人父母,还是已经带了两三年小孩,摆在年轻夫妻面前的难题就是:谁来带孩子。不是所有家庭都有钱支撑全职妈妈的梦,也不是所有的老人都有时间有意愿带孙辈。

而当你愿意支付一定价钱,求助市面上专业的托儿机构,偌大一个城市里竟然难觅托儿所踪迹。

有意思的是,如果你回到三四十年前,你会发现托儿所曾经在中国遍地开花。有人为此感慨,中国人也曾经普遍享受过托儿所这样的福利。

那么,为什么中国的托儿所如今都消失了?幼儿抚养只是家庭的责任吗?托儿所可以交给市场来运作吗?

曾几何时,托儿所遍布中国各机关单位、街道小区。然而,这些托儿所在数量上取胜,在质量上却堪忧,能够覆盖到的人群也很有限。中国的确有过托儿所遍地的时代,但大多数中国人并没有享受到过优质的托儿服务。

当这些托儿所都慢慢消亡后,中国也迟迟没有形成一个正常的托儿市场。这其中既有市场和政策的因素,也受到出生人口下降的影响。

不过,这并不意味着托儿所就没市场了。2016年卫计委的调查显示,即便家里有老人参与看护儿童,依旧有33.8%的家庭表示有托育需要。

放眼全球,无论是国际上幼儿托管公认最好的国家丹麦,还是市场化程度更高的美国,政府对幼儿托管的财政支持和质量监管缺一不可。

更重要的是,幼儿抚养不只是家庭的责任,这可能是我们更该改变的意识。

1.缺少法律规定的托儿所

幼儿园和托儿所都是对学龄前儿童的保育和教育,两者并没有清晰的“楚河汉界”。

幼儿园,属于学前教育,这是世界的共识。然而,幼儿托管,其保育和教育两项功能交织,其教育内容更多涉及人之本能——说话、走路、吃饭、玩耍皆教育,而非规范的经验知识。

在性质上,它们是否属于教育,在国际上有不同的认知。一般来说,幼儿托管分别由社会福利部门、卫生部门、教育部门管理,或者,由多部门共同管理。

正是由于界限模糊,发达国家在制定法律时,一般将托儿所与幼儿园一并纳入,整体上,托儿所与幼儿园监管标准差异并不大。

我国的《教育法》、《民办教育促进法》等法律都提到了学前教育,但对托儿所性质没有作出规定。

1989年,中国教育部门制定的《幼儿园管理条例》第二条规定:本条例适用于招收三周岁以上学龄前幼儿,对其进行保育和教育的幼儿园。显然,条例十分清晰地将为3岁以下服务的托儿所排除在外了。

2003年,国务院办公厅转发教育部等部门(单位)关于幼儿教育改革与发展指导意见的通知中,使用了“幼儿教育”这个概念,但只是提到了“(教育部门)与卫生部门合作,共同开展0-6岁儿童家长的科学育儿指导”,没有涉及托儿所的监管。

2010年发布的《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》仍然延续了学前教育特指幼儿园的传统。

由上可知,在中国,幼儿园有非常明确的法律法规,而托儿所恰恰相反,根本没有相关法律规定。

按照“法无禁止即可为”的原则,托儿所应该是一个自由进出的行业。地方教育部门是否能够将托儿所定性为学前教育并纳入监管还存在很大的法律争议。

2.被资本冷落的托儿所

据教育部统计,2016年,全国在园幼童约4414万人,相比10年前,增长了差不多1倍(95%),适龄儿童入园率达到77.4%。

世界平均水平为48.5%(2015年),OECD(经合组织,由发达国家组成)平均水平为83.8%(2011年)。但很多发达国家的义务教育的入学年龄为5岁,并不完全具备可比性。

可以说,中国的幼儿园教育已经取得了很大成绩,就入园率而言,相当接近发达国家的水平。

民办幼儿园是近10年幼儿教育发展的主力,它服务的儿童占到了55.2%。近10年入园儿童增量的77.3%由民办幼儿园完成。

华南地区的广州,民办幼儿园高达到67%、深圳达96%。

相比之下,上海民办幼儿园约32%、北京为35%。

按照上海教育部门的统计,2016年,上海地区独立设置的托儿所只有区区21所,托管人数仅4342人(幼儿园为56万),相比10年前反而减少了63%(幼儿园增加86%,民办幼儿园更是巨增约298%)。

即便考虑到教育部门只是统计了获得许可的合法托儿所数据,这种反差也是发人深思的。

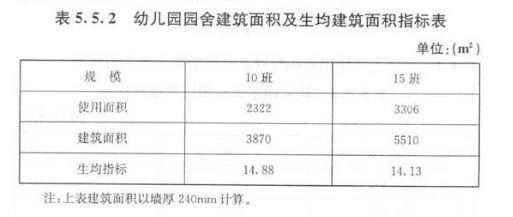

按照上海教育部门制定的《上海市民办早期教养服务机构管理规定》,在最受社会关注的场地标准方面,只是规定儿童活动室人均不少于5平方米(建筑面积约7平方米,总使用面积不低于100平方米),其它辅助用房并没有量化标准。

根据2005年版的上海市《普通幼儿园建设标准》,人均建筑面积最低也要达到14.13平方。

即便是按照2017年1月1日开始实施的教育部新版《幼儿园建设标准》,最低标准可至9.26平方,幼儿园准入标准仍然高于托儿所。

很显然,幼儿园“门槛”更高,却受到了民间资本的青睐,而托儿所这个更低“门槛”的行业,却遭到了资本的冷落。

准入门槛可能限制了一部分、甚至相当多的投资者,但并不一定是最重要的原因。

简单来讲,幼儿园是一种“刚需”——几乎所有的适龄儿童都有幼儿园服务的需求,有更大的价格空间。从A股上市的公司公布的财务信息也可以看出,幼儿园的平均净利润率在35%以上。

而托儿所服务则存在很多“备选”,亲戚、朋友、保姆等,使得托儿所不可能有太大的价格空间。正因如此,托儿所才没有得到资本的青睐。

3.幼儿托管的“丹麦童话”

那么,幼儿托管究竟该由市场还是政府来主导?在国际上有两种典型模式:

*以丹麦等北欧国家为代表,幼儿教育作为公共服务主要由公共机构或非盈利机构提供服务,政府承担绝大部分成本,费用按照家长的支付能力确定。

*以英美等国家为代表,主要由私人组织提供服务,政府通过税收返还等方式向雇主(雇主为员工提供企业托管服务)和家长提供补贴,家长按市场价格支付。

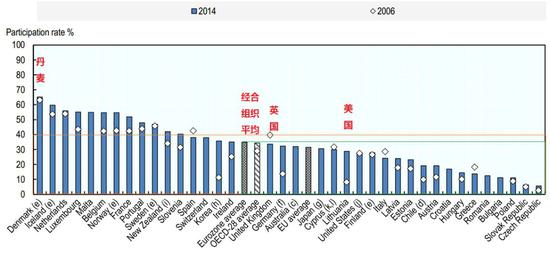

从入托率、托管费用的家长负担、从业人员素质等指标来看,北欧模式显然更胜一筹。

特别是丹麦这个童话王国,为本国儿童提供了世界上最好的幼儿教育服务。

首先,从普遍性来看,丹麦3岁以下儿童的入托率达67%,其中1岁以下19.1%,1岁和2岁则分别高达89.3%和93.2%;3岁以上幼童入园率更是高达97%。

相比之下,美国入托率不足40%,OECD国家平均约25%。据报道,中国入托率可能低于4%。美国60%左右的入园率甚至略低于OECD国家平均水平。

其次,从家长负担看,丹麦家长支付的托管费用最多不超过成本的25%,其余为地方政府支付。

平均而言,家长支付的入托费用只占家庭收入的9%,低于美国卫生部制定的家长支付能力标准(托管支出不超过家庭收入的10%)。比如,2岁以下的幼童日托年收费仅4400美元,低于中国很多城市。

而美国很多家庭则是不堪重负,平均而言,家庭收入的27%要用于幼儿托管服务,高于OECD的平均水平(约16%),全美有31个州的托儿收费超过大学收费,首都华盛顿托管年收费雄踞全美第一,高达2.3万美元,纽约州、加州也分别达1.4万美元、1.2万美元。即便是由雇主为员工提供的福利,收费也不菲,如著名科技公司Google员工托儿所年收费高达2.9万美元。

第三,在服务质量方面,丹麦3岁以下的托儿所的员童比(幼儿与托管中心的员工之比)低至3.3,而美国则是5以上。

第四,在影响服务质量的另一个重要指标——员工收入方面,丹麦保育员的平均时薪都有25美元,是美国员工的2倍以上(时薪仅10.2美元)。并且,丹麦的托儿所的员工全部享受社会保险等福利,而美国的85%同行只是零工,没有能够享受这些福利。

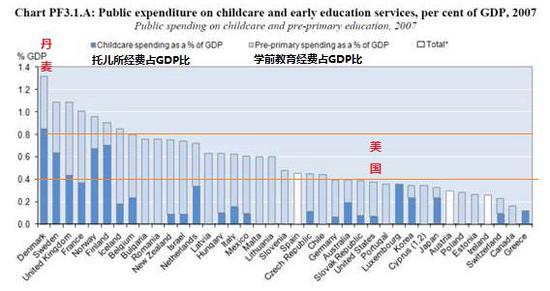

第五,在政府财政支出方面,丹麦的花费同样是高居榜首——丹麦GDP的0.8%以上用在了托儿所服务上,而美国还不到0.1%。

4.不能把托儿所完全交给市场

父母需要托儿所服务,但托儿所服务的幼儿并不能向爸爸妈妈描述服务体验,即便是通过监控也难以解决。

在很大程度上,父母选择服务受空间约束(如家或者办公场所附近),这使得服务的竞争性大为削弱。

更重要的是,事后的处罚和赔偿,以及市场力量对差的托儿所的淘汰,都无法补偿幼童所受到的伤害。

可以说,托儿所是一种非常特殊的服务,市场并不能完全发挥作用。

举个例子,2005年,荷兰对幼儿教育行业进行了放松管制改革,将行业标准交由市场主体协商确定,结果,综合服务水平得分从2005年的3.6降到3.0;2001年,被评价为“不满意”的幼托机构只有6%,到了2008年,上升到49%。2011年,荷兰政府不得不重新恢复了强制质量标准。

即便是相对市场化的美国,各个州也都设定了质量标准,如员童比、场地、员工资质。并且,联邦政府、州政府和城市政府都有相应财政支持政策。

以纽约市为例,联邦政府最高可以退税2100美元,州政府最高可以退税2310美元,市政府最高可以退税17 33美元。

联邦政府还有各种项目,为低收入者提供更多的支持。对于雇主为员工提供托管服务的,有的州规定雇主托管服务支出的50%可以申请抵税。

5.重视财政投入及雇主责任

据中国教育部数据,2016年学前教育总投入2802亿元,占全部教育投入的7.2%,相对于10年前,已经增长了20倍以上,但财政投入仍然低于GDP的0.2%,不到美国的一半,更远低于丹麦(1.3%)。

更重要的是,这些投入几乎全部投向了幼儿园,托儿所得到的比例微乎其微。

除了财政投入外,很多国家都相当重视雇主责任:

荷兰要求雇主负责儿童托管和学前教育费用的1/3(如夫妻双方分属不同的公司,则各自负责1/6);

英国雇主以各种方式负担了约27%的成本,而政府对雇主承担的成本一般都给予税收优惠或抵扣。

在财政投入不足的当下,政府更应该鼓励雇主为员工提供幼儿托管服务。很多研究表明,雇主提供幼儿托管服务有利于提升员工工作效率和忠诚度。

由于雇主提供的服务靠近家长,且一般都不以赢利为目的,应对其降低办托门槛。

以场地标准为例,特大城市由于土地资源紧张,不应该按照传统的独立幼儿园的建设标准来要求雇主。

在我国香港地区的托儿所,生均使用面积为3.3平方(包括辅助功能室在内的室内活动场所,活动室为2.8平方),没有室外场地的,则要求在室内活动室标准基础上再增加50%,也就是说生均使用总面积仅为4.7平方。

日本东京标准更低,1岁以下幼童使用的室内活动室面积标准为1.98平方,1-2岁为1.65平方。室外活动场所不作强制要求,只有推荐标准。

OECD国家室内活动室的平均标准也只有3.6平方。

6.加强对从业人员的监管

幼儿教育服务质量标准不能降低,从业人员的监管必须更加严格。

降低场所成本后,更应该提高人的成本,吸引更多更适合的人进入这个行业,让从业人员更加珍惜岗位。毕竟,要求幼教人员提供充满爱的服务只能是自我内心的力量,任何外部的监管都只能是防止明显作恶,并不能减少冷漠。

教育部《幼儿园管理条例》规定:幼儿园园长、教师应当具有幼儿师范学校(包括职业学校幼儿教育专业)毕业程度,或者经教育行政部门考核合格。保育员应当具有初中毕业程度,并受过幼儿保育职业培训。

从实践来看,不论是幼儿园还是托儿所,中国的从业标准与国际标准差距并不算大,主要问题是有关从业资格的要求没有实际落实,很多从业人员几乎没有获得过规范的培训认证。

上海对托儿所从业人员资质规定:早期教养指导人员应具有高中以上的学历,有育婴师以上的职业资格或幼儿园教师的职业资格,对2岁以下儿童实施早期教养指导人员必须经过育婴师职业资格培训。

可以比较的是,纽约规定,托儿所负责1岁以下幼儿的老师必须具有幼教专业的大专学历(Associate degree),或者取得纽约儿童教育认证(CDA),或者高中学历。负责2-6岁的老师,必须获得纽约州的教师资格或者已注册获得有关认证,并接受过早期教育培训。

此外,所有从业人员需要注册上岗(如香港),并建立全国从业人员从业及培训记录数据库,才能真正落实从业人员资质要求,防止经营者为降低成本,在获得许可后招用低素质不符合条件人员。这也可以使得从业人员不敢违法,一地违法,就会全国禁入。

幼童缺乏基本的识别能力(不能识别虐待行为)、对抗能力(不能拒绝或反抗)和表达能力(不能讲出遭到的虐待),是虐童事件频频发生的重要原因。因此,除了学历资质,加强从业人员任职前的犯罪和虐童背景调查、把坏人挡在门外,也是国际通行做法。

此外,如果把内部监控变成网络监控(如家长可以凭密码随时查看,监管部门可以随时抽查),把从业人员的“私人空间”变成“公共空间”,效果应该会更好。

总而言之,幼儿教育,不光是家庭的抚育责任,还关系到社会劳动力利用效率(专业幼儿教育更有效率),也关系到人口繁衍,更是国家的希望和未来。社会有责任承担相应的成本,国家必须拿出更多的钱来支持这个行业,必须鼓励更多的雇主为员工提供服务,必须吸引更多的合适的人进入这个行业。

原标题:年轻人为什么不愿生孩子了?这个原因很关键!

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com