“我父亲自己养的人工鹦鹉,有执照有养殖许可证,41只鹦鹉卖了1.1万,每只200多块,结果被判十年,这不是冤枉吗?”天津津南区万生鹦鹉养殖场主胥家忠之子胥健相当无奈。

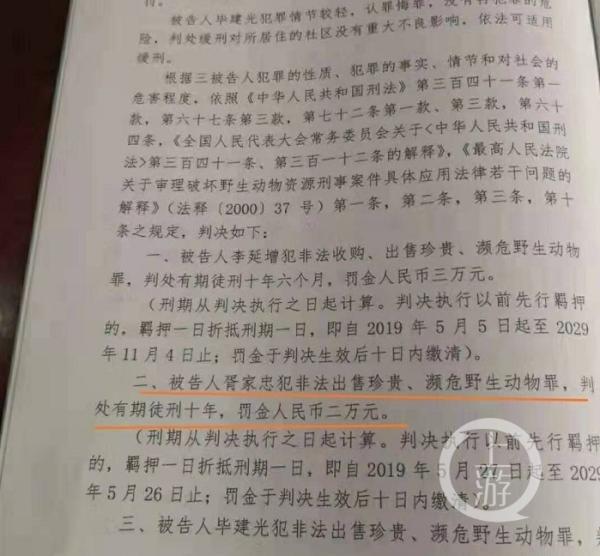

1月5日,胥健向记者反映:他家的万生鹦鹉养殖场,之前按政府部门要求办了营业执照和人工繁育鹦鹉许可证,父亲胥家忠在2019年初分两次将自己养的41只鹦鹉卖给了李延增,结果两人双双获刑——2019年11月20日,河北保定市徐水区法院一审判决,胥家忠因非法出售珍贵、濒危野生动物罪,判刑10年;转卖鹦鹉的李延增犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪,获刑10年6个月。

1月7日,记者从鹦鹉饲养者胥家忠家属及其代理律师处获悉,目前该案已进入上诉程序,二审开庭日期尚未公布。

2018年10月,胥家忠以妻子万忠花的名义,成立万生鹦鹉养殖场并办理了工商营业执照。受访者供图

饲养祖传鹦鹉,办了执照和养殖证

胥健介绍,他爷爷喜欢养鹦鹉,去世时留下200多只鹦鹉,父亲胥家忠接手后开始饲养和繁殖。

按照相关部门要求,2018年10月,胥家忠以妻子万忠花的名义,成立万生鹦鹉养殖场并办理了工商营业执照,经营范围载明:“鹦鹉养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)”。2018年12月,万生鹦鹉养殖场因符合鹦鹉养殖条件,向主管部门申请养殖9种二类保护鹦鹉,最终获得批准。

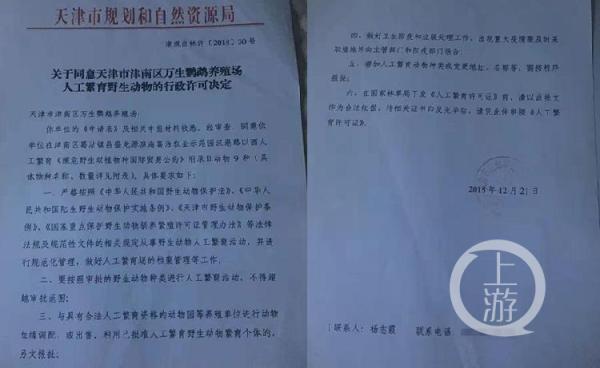

胥健向记者提供的天津市规划和自然资源局《关于同意天津市津南区万生鹦鹉养殖场人工繁育野生动物的行政许可决定》(津规自林许[2018]30号)显示:经审查,同意万生鹦鹉养殖场人工繁育太阳锥尾鹦鹉、和尚鹦鹉等9类鹦鹉(不包括绿颊锥尾鹦鹉);但有明确规定,按审批的野生动物种类进行人工繁育,不得超越审批范围;出售、利用已批准人工繁育野生动物繁育个体的,另文报批。

“我父亲小学没毕业,没啥文凭,不知道出售人工繁育鹦鹉是违法的,不知道凤梨小太阳鹦鹉的学名叫什么,更不知道太阳锥尾鹦鹉与绿颊锥尾鹦鹉有啥不一样。”胥健称,父亲认为自己养的鹦鹉已经变异,属于家禽。由于他对所养鹦鹉学名分类不熟悉,所以在填上述申报表时,就随便写了“太阳锥尾鹦鹉”,而没有写上后来涉案的“绿颊锥尾鹦鹉”。这也成为胥家忠被有关部门认定为“超越审批范围养殖”的一大证据。

41只人工养殖鹦鹉卖了1.1万元

河北保定市徐水区法院(2019)冀0609刑初313号刑事判决书(下称一审判决书)显示,胥家忠供述,因人工养殖鹦鹉繁殖能力强,2019年初家里就有了2000多只凤梨小太阳鹦鹉(司法鉴定系绿颊锥尾鹦鹉),当时没有钱买饲料了,部分鹦鹉都饿死了,他卖鹦鹉的目的就是想买饲料。

2019年2月18日,李延增联系上胥家忠,花了7000元买了20只绿颊锥尾鹦鹉。同年4月4日,李延增再次找到胥家忠,花了4300元买了20只绿颊锥尾鹦鹉和1只蓝化绿颊鹦鹉。

记者注意到,这两次交易,胥家忠共卖出41只鹦鹉,获得收入1.13万元,每只鹦鹉275元。他们的交易方式是通过微信转账。

天津市规划和自然资源局许可万生鹦鹉养殖场人工繁育太阳锥尾鹦鹉、和尚鹦鹉等9类鹦鹉(不包括绿颊锥尾鹦鹉)受访者供图

亏本400元卖一只鹦鹉也获刑一年

一审判决书显示,此案还有一名与胥家忠遭遇相同的被告人,叫毕建光。他将不愿再继续饲养的一只蓝色和尚鹦鹉卖给李延增,售价800元。这只鹦鹉是他从河北保定一花鸟市场以1200元价格买的,是亏本卖。李延增对买来的42只鹦鹉进行转卖,其中4只鹦鹉被卖出。

2019年5月,胥家忠和李延增、毕建光3人,分别被河北保定警方抓获。

一审判决书显示,2019年6月26日,警方委托的河北张家口鼎盛林业司法鉴定中心鉴定书结果称,涉案绿颊锥尾鹦鹉、和尚鹦鹉每只均价值1万元,两种鹦鹉均被列入《国家重点保护野生动物名录》,属于国家二级保护动物,同时被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》。

2019年10月9日,该鉴定中心根据保定徐水区警方提供的涉案鹦鹉照片,经过对比,认为该案中涉及的所谓蓝化绿颊鹦鹉、蓝化小太阳鹦鹉、凤梨小太阳鹦鹉的外观特征,与鉴定意见书中的绿颊锥尾鹦鹉无明显差异,均属于绿颊锥尾鹦鹉。

一审法院认为,李延增违反国家有关野生动物保护法规,购买国家二级保护动物42只,后销售4只,情节特别严重,已构成非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪;胥家忠销售国家二级保护动物41只,毕建光销售1只,均已构成非法销售珍贵、濒危野生动物罪。

法院认为,胥家忠经营的万生鹦鹉养殖场办理的行政许可书上,明确规定了养殖场要按审批的野生动物种类进行人工繁育,不得超越审批范围;出售、利用已批准人工繁育野生动物繁育个体的,需另文报批。所以,对于3名被告人“不知道收购或销售的鹦鹉属于国家二级保护动物”的辩解,法院未予认可。由于涉案鹦鹉均属人工养殖,故法院酌情对3人从轻处罚。

2019年11月20日,保定徐水区法院作出一审判决:鹦鹉饲养者胥家忠因非法出售珍贵、濒危野生动物罪,被判有期徒刑10年;购买后转卖鹦鹉的李延增犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪,被判有期徒刑10年6个月;被告人毕建光因将一只和尚鹦鹉出售给李延增,被判有期徒刑1年,缓刑1年。

2019年11月, 河北保定市徐水区法院刑事判决书显示,胥家忠被判处10年有期徒刑。受访者供图

律师:每只鹦鹉卖200多元鉴定价1万元不专业

胥家忠的代理律师、北京乾成律师事务所律师郑晓静认为,一审法院模糊认定“胥家忠违反国家有关野生动物保护法规”,却未列明胥家忠违反哪条哪款,更未查明出售人工繁育野生动物有无社会危害性,就认定胥家忠“销售国家二级保护动物41只,情节特别严重”,构成非法销售珍贵、濒危野生动物罪,缺乏说服力。

郑晓静律师还称,涉案鹦鹉为人工繁育变异种,张家口鼎盛林业司法鉴定中心的鉴定不具专业性。其鉴定意见书认为涉案鹦鹉每只价值1万元,但胥家忠实际以家养价格200-300元出售,两者最大价差达到50倍。其鉴定方法采用抽检法及照片比对法,并未全部鉴定,也未采用DNA技术鉴定。

此外,天津市人工繁育行政许可决定书及其相关行政处罚书均可证明,涉案鹦鹉是胥家祖传,皆为人工繁育,非野外野生,未侵犯国家对野外野生动物的所有权,未破坏野外野生动物资源。

郑晓静还强调,《野生动物保护法》第29条规定,“利用野生动物及其制品的,应当以人工繁育种群为主,有利于野外种群养护,符合生态文明建设的要求”。国家鼓励人工繁育野生动物,这既能满足人民群众对野生动物产品的需求,又能促进经济发展,比如鹿鞭、鹿茸、貂皮大衣等产品,均来源于人工繁育的国家保护野生动物。

专家:人工繁殖与野外捕捉动物定罪应有别

北京大学法学院教授陈兴良曾对媒体表示,涉案鹦鹉是当事人自己驯养繁殖的,在定罪量刑上,人工驯养繁殖与野外捕捉的野生动物应有所区别。其行为如果违反了人工驯养繁殖野生动物的有关行政管理规定,就按规定给予行政处罚,为何又构成犯罪?

陈兴良表示,野生动物的概念在法律解释上存在问题,影响后续罪名认定的公正性。非法收购、出售珍贵濒危野生动物,此种犯罪在刑法理论上称为行政犯,以违反某种行政法规为逻辑前提。根据罪刑法定原则,出售“超越审批范围”人工繁育的涉案鹦鹉未“另文报批”,刑法未规定为犯罪。

北京市京师律师事务所律师许浩接受记者采访时表示,该案另一个焦点是:人工驯养繁殖动物与野生动物是否应等同保护。把人工繁育珍贵、濒危野生动物等同于珍贵、濒危野生动物,不加区分地把二者同等对待并予以同等刑法保护,这种扩大解释是否违反罪刑法定原则?

许浩认为,我国应该尽快启动国家重点保护野生动物名录的修订工作,将一些实际上已不再处于濒危状态的动物从名录中及时调整出去,同时将已处于濒危状态的动物增列进来;或者是在修订后相关司法解释中明确,对某些经人工驯养繁殖、数量已大大增多的野生动物,附表所列的定罪量刑数量标准,仅适用于真正意义上的野生动物,而不包括驯养繁殖的。

2019年案发前,胥家忠的养殖场养殖了2000多只鹦鹉。受访者供图

最高法:针对野生动物案已启动制定新司法解释

记者注意到,因售卖家养鹦鹉获刑,胥家忠等3人不是首例。

2016年,深圳男子王鹏因售卖6只家养鹦鹉被刑事拘留。警方调查显示,王鹏所售的6只鹦鹉中,有2只为小金太阳鹦鹉,学名绿颊锥尾鹦鹉。2017年4月,深圳市宝安区法院以非法出售珍贵、濒危野生动物罪,一审判处王鹏有期徒刑5年,并处罚金3000元。2018年3月30日,深圳市中级人民法院二审判决:以犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪,判处王鹏有期徒刑2年,并处罚金3000元。

记者注意到,上述深圳鹦鹉案发生后,该案代理律师徐昕、斯伟江就《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称野生动物案件司法解释)的不合理,向全国人大常委会提出审查建议。

上述建议书称,将“野生动物”与“驯养繁殖的上述物种”同等对待,超出了最高法院制定司法解释的权限范围,超越了我国加入的《濒危野生动植物国际贸易公约》的保护标准,也与现有法律规定相抵触,是违反罪刑法定原则的扩大解释,“请求贵会对该司法解释进行审查”。

据媒体公开报道,全国人大常委会于2018年6月27日复函指出:最高人民法院复函表示,已经启动了新的野生动植物资源犯罪司法解释的制定工作,拟明确规定对于涉案动物系人工繁育的要体现从宽立场,以实现罪责刑相适应,确保相关案件裁判法律效果与社会效果的有机统一。

记者注意到,针对深圳鹦鹉案,人民日报曾发表评论文章《拉近司法判决与公众认知的距离》。文章称,有的司法判决之所以难服众,不仅因为公众朴素情感与司法专业性之间存在差异,还在于普法的不足与滞后。应在普法宣传中未雨绸缪、下好“先手棋”,让广大社会公众更早地了解相关法律规定,知悉法律禁区和违法责任,实现公众朴素情感与司法判决结果的良性互动。

编辑: 赖小惠纠错:171964650@qq.com