我们很多人小时候

都曾有这样一个梦

“长大了要当科学家!”

因为科学家们

总是用各种奇思妙想

改变着我们生活的世界

↑2019年1月,我国科学家创建世界首例生物节律紊乱体细胞克隆猴模型。

长大后我们渐渐明白

并非每个人都能成为

一名科技工作者

但科学家们

锲而不舍、甘于奉献的精神

无时无刻不在激励着我们

↑资料照片:屠呦呦在工作中。

从嫦娥四号登陆月球

到长征五号火箭发射成功

从雪龙2号首航南极

到北斗导航全球组网进入冲刺

……

一项项“硬核”科技成果背后

凝结着他们的心血与汗水

是点亮希望的燃灯人

是扎根大地的实干家

是心怀大我的爱国者

是这个时代最闪亮的“星”

↑资料照片:施一公(右二)与团队成员讨论文章细节。

今天

是全国科技工作者日

我们一起致敬这些

为祖国科技事业

不懈奋斗的民族脊梁

↑新华社记者 陆波岸 摄

他一生致力于杂交水稻技术研究

发明“三系法”籼型杂交水稻

成功研究出“两系法”杂交水稻

创建了超级杂交稻技术体系

从不断刷新纪录的亩产

到耐盐碱海水稻的创新试种

让大家吃饱又吃好

是袁隆平一生的追求

↑新华社记者 殷菊生 摄

数十年如一日

他为我国和世界粮食安全

与农业科学发展

做出了不可磨灭的贡献

↑新华社记者 邓华 摄

从2003年抗击“非典”

到2020年抗击新冠肺炎

84岁的钟南山

用一张“无座”车票挤上

开往武汉的“逆行”列车

在这场疫情防控阻击战中

他冲锋在前

争分夺秒与病魔较量

守护人民生命安全

↑新华社记者 刘大伟 摄

在接受采访时谈及武汉

钟南山也一度红了眼眶:

“全国帮忙,武汉是能够过关的。

武汉本来就是一个英雄的城市。”

他连日奔走

传递战疫必胜的信心

人们对他的情感

已深深沉淀到这四个字中

“国士无双”

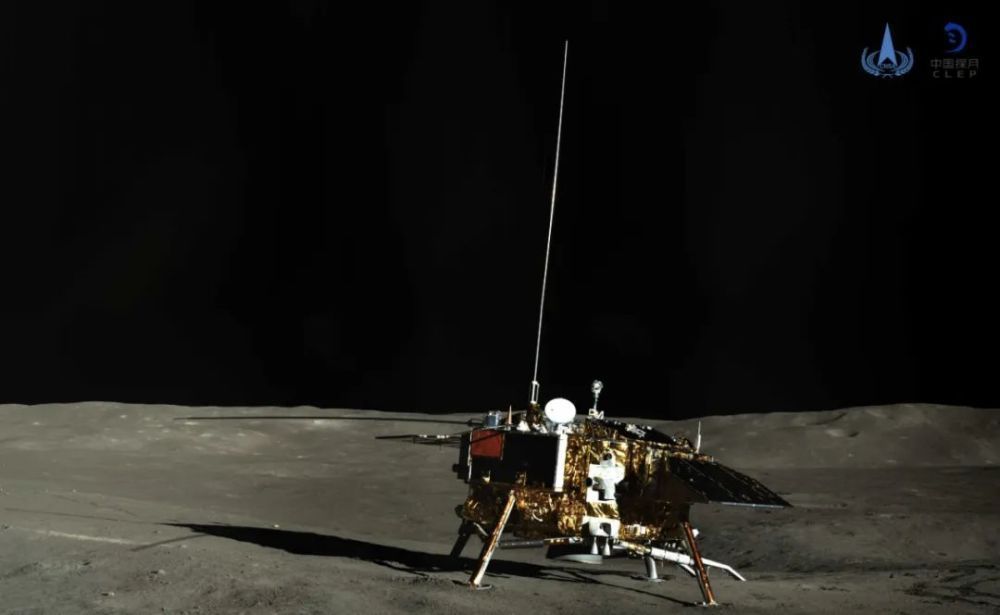

↑图为嫦娥四号着陆器彩色全景图。新华社发

嫦娥工程

是我国迈出航天深空探测的第一步

其总指挥、总设计师顾问叶培建

克服了一个又一个挑战和困难

实现了我国航天深空探测零的突破

实现了国人“苍穹逐梦”的期待

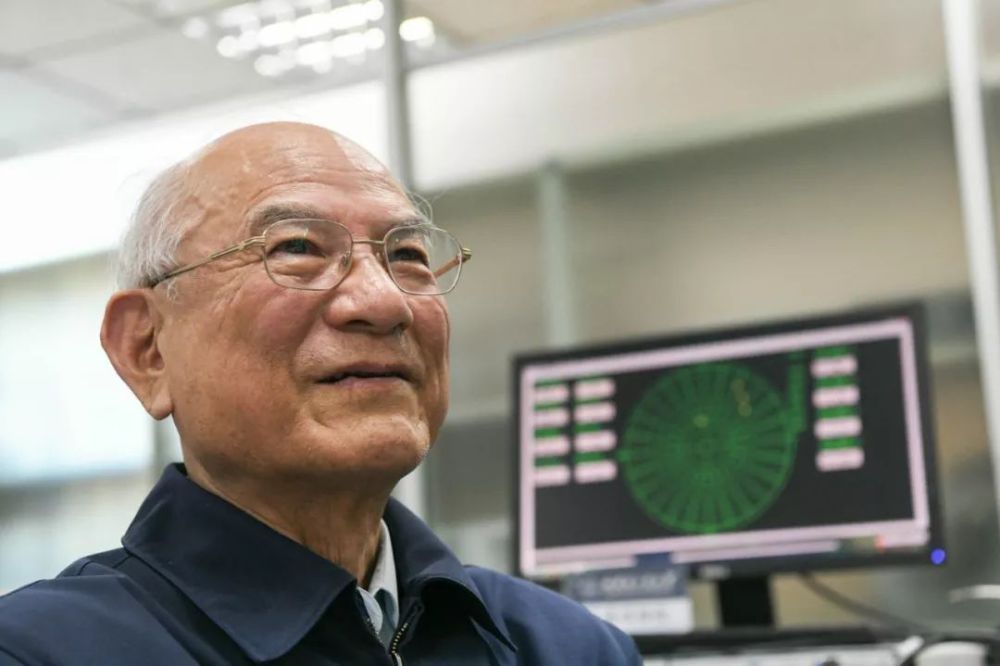

↑叶培建资料照片。新华社记者 邢广利 摄

他说:

“作为一个科学家,

只有把自己摆在和人民在一起的位置,

为国家服务,

才能做点事情。”

勇于承担责任

在国家需要的时候

挺身而出

这是叶培建一辈子的坚守

↑2019年1月3日,嫦娥四号成功落月的那一刻,74岁的叶培建(左一)静静走到嫦娥四号探测器项目执行总监张熇的身后,对她表示祝贺和鼓励。两代“嫦娥人”的手紧紧握在了一起。 新华社记者 金立旺 摄

世界最大的单口径射电望远镜

FAST工程奠基人南仁东

20多年呕心沥血

带领团队不分昼夜地做研究

让中国成为世界上

看得最远的国家

↑500米口径球面射电望远镜(FAST)工程施工场面和满天繁星相映生辉(2016年6月27日摄)。 新华社记者 刘续摄

“天眼”

看似一口“大锅”

却是世界上最大、最灵敏的

单口径射电望远镜

可以接收到百亿光年外的电磁信号

中国“天眼”睁开了

南仁东却永远地闭上了眼睛

↑南仁东在贵州黔南州平塘县大窝凼施工现场(2013年12月31日摄)。

8000多个日夜

为了追逐梦想

他心无旁骛

在世界天文史上镌刻下新的高度

我们儿时对星空的迷恋

也是他一生追求的梦想

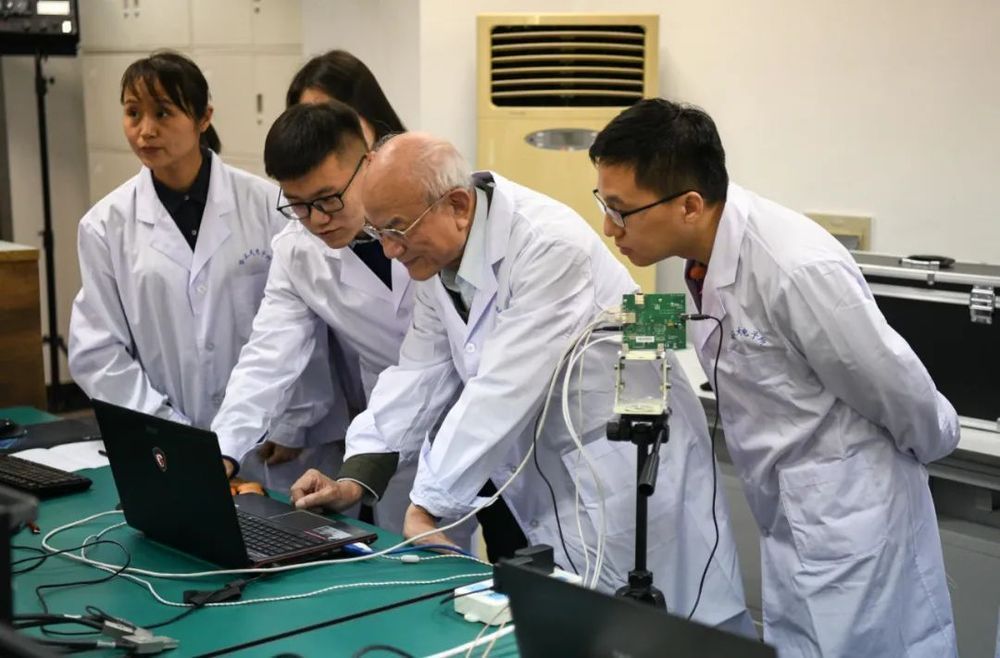

↑刘永坦在哈尔滨工业大学实验室(2018年12月25日摄)。新华社记者 王松 摄

他率领团队

研制我国第一部对海探测新体制雷达

打破国外技术垄断

为我国海域监控面积的

全覆盖提供技术手段

四十年坚守强国梦

带出一支“雷达铁军”

↑刘永坦(右二)在哈尔滨工业大学实验室钻研雷达技术(2018年12月25日摄)。新华社记者 王松 摄

刘永坦的一生

献给了祖国工业化

即使累倒在病床上

也不忘国家使命

一刻未停止工作

从填补国内空白的雷达理论创立

到建立我国第一个新体制雷达实验站

保卫祖国海疆、构筑海防长城

是他无悔的选择

↑地球物理学家,吉林大学教授黄大年在松辽盆地大陆科学钻探2号井现场(2014年8月8日摄)。

今天

我们致敬他们

造福苍生的研究成果

致敬他们

青灯黄卷

几十年如一日的坚守

致敬他们

不慕名禄

洁身自好的品格

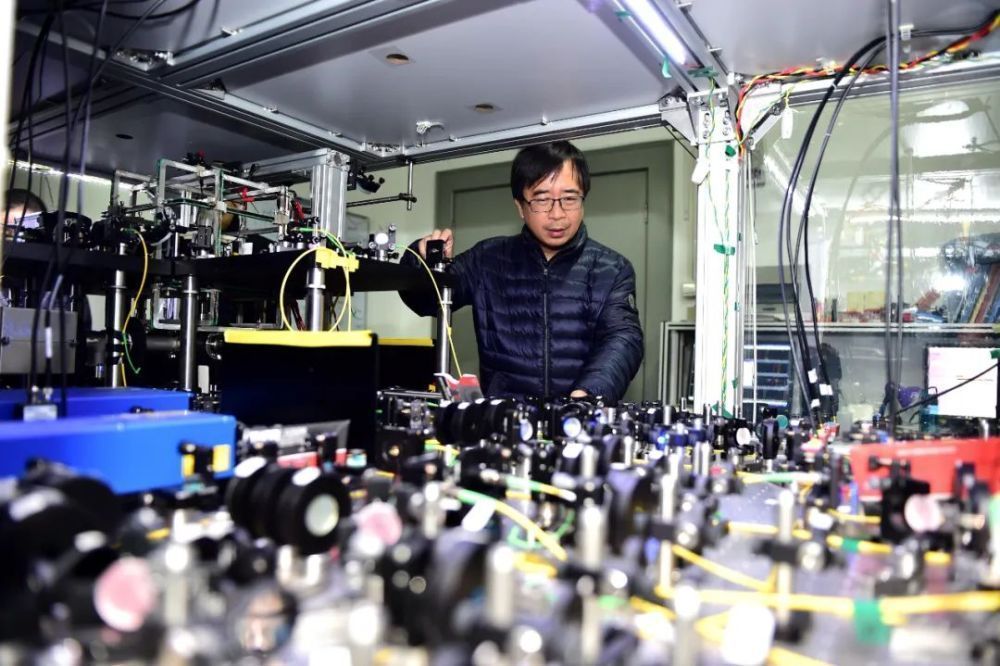

↑潘建伟在中国科学技术大学一实验室内了解科研情况(2016年2月25日摄)。新华社记者 刘军喜 摄

他们伟岸的身影

驾驭着中国科技巨轮

踏浪而行

驶向伟大复兴的彼岸

编辑: 应波纠错:171964650@qq.com