生活中,我也是爱拍照的“小红薯”。

听大咖分享。

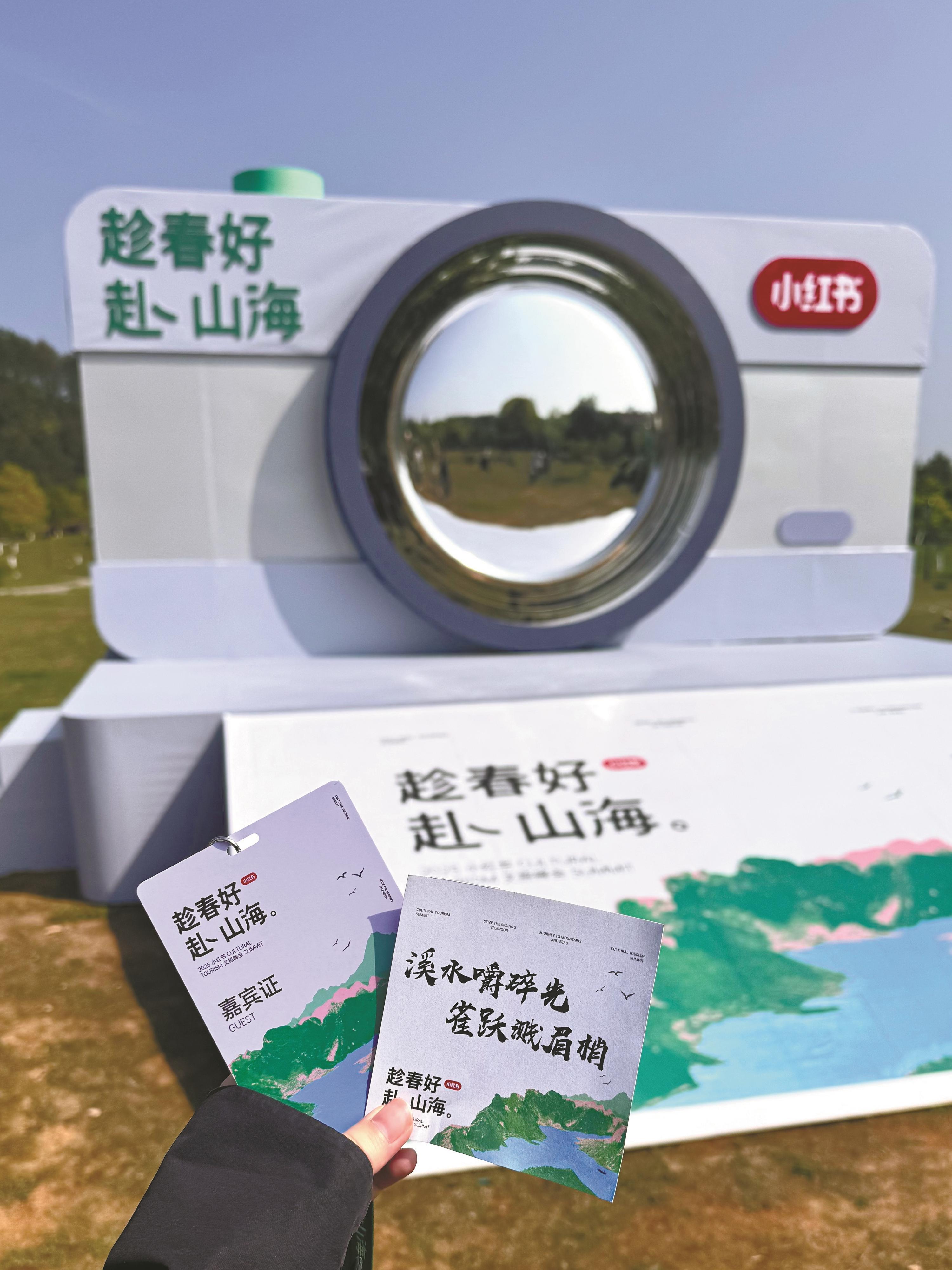

4月11日,在福建省南平市武夷山,参加2025小红书文旅峰会。

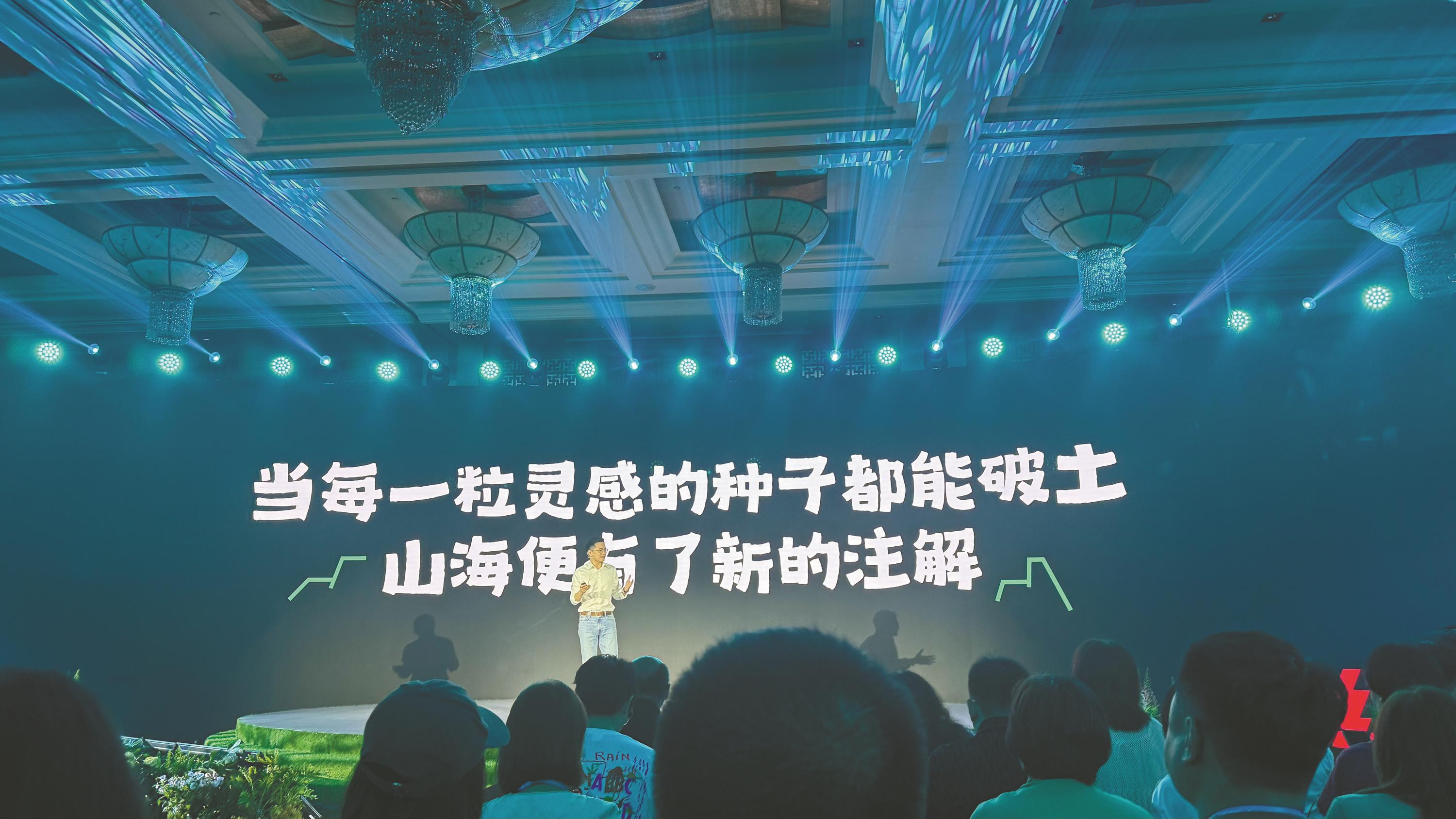

在小红书文旅峰会上,当听到嘉宾提到“当每一粒灵感的种子都能破土,山海便有了新的注解”时,我不禁回忆起多年前初次注册账号、登录平台搜寻信息的那个自己。那时的我,是否也在这个平台上悄悄埋下了灵感的种子?

我的账号收藏里,保存着计划周末去探索的宁波小众打卡地、特色咖啡店、临近毕业时找到的租房攻略,以及迎接新家庭成员——小狗嘿嘿时所查阅的一系列养狗指南。而电脑屏幕上,正编辑着“宁波发布”小红书的笔记——原来当年那个总在评论区喊“码住了!”的女孩,早已在平台算法的土壤里埋下了蜕变的种子。

“种草依赖症患者”的生活轨迹

大学时期,从绍兴来到宁波,这座城市对我来说既陌生又充满吸引力。于是我在小红书键入第一个问题:“宁波地铁二号线沿途美食”。从此,这个红色图标成了我的城市解码器。

从“宁波必吃十大美食”到“鼓楼哪家的海苔味油赞子最好吃”,我的收藏夹就像个贪吃蛇,吞下了无数条笔记。有阵子我简直得了“收藏癖”,连去东钱湖骑车都要搜“最适合拍照的东钱湖点位”。那些标注收藏的笔记,早已在真实世界里连成了我的生活轨迹。

平台根据我的喜好推荐了许多有趣的内容,让我发现了更多值得探索的地方。而且算法推给我的,不仅是攻略,更像是一封来自平行时空自己的明信片。在这个社区里,有许多志同道合的陌生人,他们在这里分享着共同的兴趣爱好、生活习惯,甚至是那些看似微不足道但对彼此来说却异常重要的疑问。

通过这个平台,我的认知经历了一定程度上的变化:烹饪技巧、摄影技巧、购物心得、学习思路、独居安全……各个方面都在潜移默化中影响着我的生活方式。

特别是在旅游观念上,我逐渐从热衷于追求热门景点和美食打卡,转变为根据自己的兴趣和需求去沉浸式体验一座城市。比如,在前年的暑假,我和搭子满城找凤凰木。在思明区一条老街上,整棵树像着了火似的开满橙红色花朵,树荫下摇蒲扇的阿公笑我们:“年轻人都去鼓浪屿啦,你们倒来看这个。”那天,树影在我们身上摇晃,我突然发现:原来算法比我自己更懂那个不爱扎堆的灵魂。

当我成了小红书上的政务小编

今年三月接过“宁波发布”小红书账号时,我对着熟悉的界面发怔。曾经流畅书写“宁波求食记”的手,此刻在政务账号定位前悬成僵硬的问号——当“种草”逻辑遇上政务传播,爆款密码会失效吗?

我开始不再只关心哪里好玩有趣,更会去琢磨为什么这篇笔记的数据相较于同类型的会更亮眼,思考什么样的标题和封面更能吸引用户的注意,试图理解每一篇成功笔记背后的逻辑。

随着运营工作的深入,我也陷入了数据焦虑的怪圈。明明同类型的“宝藏咖啡店”笔记互动过千,我们做的村咖盘点却只有两位数点赞;精心策划的拍花技巧笔记,竟不如用户随手发的“地铁口樱花开了”自然流量。

直到某天深夜复盘时,发现许多爆款笔记评论区下,总有用户询问停车细节、提醒森林蚊虫叮咬等的互动。突然意识到:人们需要的不是景点说明书,而是城市生活说明书。

我忽然醒悟,原以为运营只是去研究爆款公式,却发现更需要理解人与城的羁绊。你无法预测哪篇笔记内容会在这个平台更火爆,只有一次次调整、琢磨,用“用户脑”去重构运营思维,去理解人们要解决的真实难题和人背后的生活向往。

我的创作视角逐渐蜕变,过去只是跟着攻略去找“别人眼中的宁波”,如今,将思考渗透进了生活的各方各面。比如去超市买菜时,听到本地阿姨们讲“透骨新鲜”时,会本能思考,如何把这些转化成方言美食笔记,这样不仅可以宣传宁波的地道特色美食,还可以结合传统宁波老话,帮助游客和新宁波人深入了解宁波。

这些发现让我顿悟:政务种草不是把公告搬进小红书,而是把城市DNA编码成生活灵感。

就像那个让我入坑的“地铁二号线美食攻略”,真正打动人的不是罗列的餐厅名单,而是勾勒出城市生活的脉络。或许这就是最好的循环——从“码住”别人的生活,到亲手编织这座城的烟火气。

宁波晚报记者 裘新蕾 文/摄

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号