陈振濂:如何“读懂”笔墨之美

稿源: 中国宁波网-宁波日报 2025-05-23 07:00:54

陈振濂

人物名片

陈振濂,中国文联副主席,西泠印社副社长兼秘书长。

核心观点

-黄庭坚的草书精髓在于,笔道沉雄扎实、内敛压抑而不放纵张扬,笔压弹力、内劲巨大却能随起随收,这才是学山谷的意义所在,更是学书法乃至学人生能平视世间百态的意义所在

-真正的书法美育不是要人人成为书法家,而是让大众能看懂笔墨间的气韵流动,感受文人挥毫时的情感流露,理解书法背后的文化内涵和人文精神

-书法美育应突破“正确书写”的实用框架,转向培养审美判断力,激发创造力

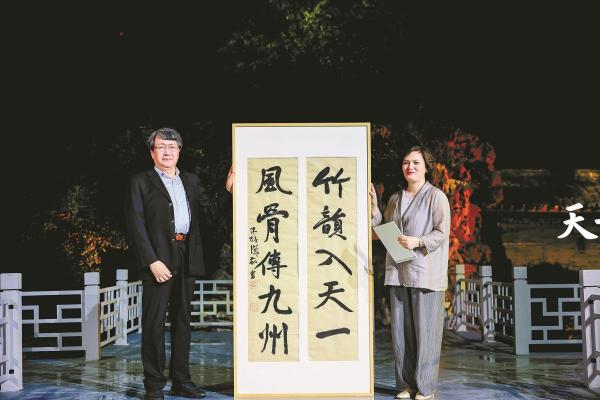

陈振濂为天一阁题写的“竹韵入天一,风骨传九州”书法作品。

“天一阁·开卷:山谷·‘竹’韵”活动不久前在天一阁举行。中国文联副主席、西泠印社副社长兼秘书长陈振濂在天一阁深情开讲。他以天一阁馆藏珍品黄庭坚绢本草书《刘禹锡竹枝词九首》(以下简称《竹枝词》)为核心,漫谈书法之美。

一边是一场让古籍走近公众的活动,一边是一位深耕书法美育领域多年的“文艺大师”……两者“相遇”,从某种程度上来说,像是一种“和鸣”。

近日,记者专访了陈振濂,深入了解他长期坚持并付诸实践的书法美育理念。在他看来,书法美育工作非一日之功,需持久耕耘,方能见成果。

“开卷”有益

记者:您曾经说过,展览不像电影、戏剧、话剧,可以让观众坐下来看很久,您希望在书法艺术展览上,观众可以对着作品逗留两个小时。在此次“天一阁·开卷:山谷·‘竹’韵”活动中,您正是围绕着黄庭坚《竹枝词》这一件作品而进行深度挖掘和探讨。请问您对这幅作品有着怎样的理解?

陈振濂:天一阁藏黄庭坚绢本草书《竹枝词》是浙江省公藏机构中唯一一件黄庭坚书法真迹,可以说,它是宁波的“宝贝”、浙江的“本钱”。

实际上,我与黄庭坚书法艺术的渊源始于学术研究。起初因为我的学位论文主题是关于宋代书法的,于是自然将目光投向“宋四家”之一的黄庭坚。最初接触其行书作品时,我并未产生强烈共鸣,直到偶然发现杂志刊载的《花气熏人帖》。这幅不足三十字的小草书残页,以其灵动连贯的笔势,彻底颠覆了我以往对黄庭坚书法的认知。

后来,杂志上发表了宁波天一阁所藏的这卷《竹枝词》,虽然印得很小,但我还是如获至宝。通过精研临摹,拆解字组关系,剖析笔势衔接,我才渐渐领悟其草书精髓——飞扬跋扈是黄庭坚的个性使然、品牌标签;笔道沉雄扎实、内敛压抑而不放纵张扬,笔压弹力、内劲巨大却能随起随收,这才是学山谷的意义所在,更是学书法乃至学人生能平视世间百态的意义所在。

记者:在准备这场讲座的过程中,您是怎样“拆解”这幅作品,让公众既欣赏到它的笔墨之美,又了解其“文献与文史价值”的?

陈振濂:如今,对于公众来说,通过百度、AI检索,关于书法艺术作品的文史知识唾手可得,反倒是诠释笔墨之美、书法语言等知识很难获取,这就是开展书法美育的重要性。

就像这次在天一阁讲解《竹枝词》,我与这幅作品“朝夕相处”了几十年,其中每一处笔画的起承转合、快慢节奏,我都了然于胸。但是,对大众而言,不可能人人都像书法家一样,通过几十年的书法实践,深刻感悟书法艺术的笔墨之美。如果通过专家、学者的拆解和讲述,至少可以让大家对书法有基本的认知和欣赏能力。

陈振濂在天一阁讲述恩师沙孟海为《竹枝词》所写的题跋。

让古籍走出“深闺”

记者:包括此次活动在内,当下举办的很多关于天一阁的文化展览,都在努力将“深藏闺中”的文化遗产推向公众。您觉得对于像《竹枝词》这样的古籍珍品,该如何更好地让公众共享?

陈振濂:过去十多年间,博物馆的工作理念发生了根本性转变。现在每个博物馆都在强化社会宣讲与服务功能,这是因为简单的开放展览已远远不能满足公众需求。

我们经常可以看到这种现象:一场书法展览的开幕式上,人头攒动,但开幕式一结束,展厅里便门可罗雀,这是因为很多人并不理解展览的艺术内涵,所以也就失去了继续观赏作品的兴趣。

所以说让公众“共享”,不是泛泛地把作品“摆出来”,而是要让观众欣赏书法作品,像欣赏交响音乐会、舞剧一样,马上就能沉浸其中,感受到它的美。这就需要系统梳理天一阁关于书法艺术的藏品资源,集结在本领域深耕几十年、对特定领域或者作品具有深刻认知的专家群体,让他们针对藏品做深度解读和普及。

了解宁波书法文化底蕴的人都知道,宁波不仅有很多馆藏书法名作,而且与沙孟海、徐邦达、朱酂卿这样的历史名人有着深厚渊源,其实完全可以借此来普及书法的美育。这也是我们打造宁波地域文化IP的独特优势。

是书法,又是未曾见过的书法

记者:您刚才提到,书法美育是公众与书法艺术之间的一个衔接,您觉得该如何做好这个衔接?

陈振濂:现在的情况是,书法虽然群众基础广泛,但审美教育很薄弱。大家普遍认为,书法就是把字写得端正、工整就行,其实这是把书法的艺术性完全消解了。就像我们去看铭文、碑刻,审美教育需要设计一条循序渐进的学习路径。这条路径的设计不能搞“通用模板”,必须考虑大众文化积累、兴趣方向甚至对某件经典作品的独特情感。

比如天一阁的这次活动,既是对历代书法经典的致敬,也是借黄庭坚作品等珍贵素材,重新构建草书艺术的审美认知体系。毕竟真正的书法美育,不是要人人成为书法家,而是让大众能看懂笔墨间的气韵流动,感受文人挥毫时的情感流露,理解书法背后的文化内涵和人文精神。

记者:从开办“陈振濂书学馆”,到举办“文艺大师课”,很长一段时间以来,您一直在书法美育的领域里不断探索,并身体力行地推动着书法美育。您觉得当下书法美育该如何践行?

陈振濂:在语文教学中,更侧重汉字的识读与应用,“写”是工具性训练,要掌握笔画顺序与结构规范,追求正确性,而书法教育的本质是审美教育。真正的书法美育应当突破“正确性”的框架。比如语文老师会强调“三点水”必须按标准间距书写,而书法老师则会问:为什么“三点水”中两点紧凑、第三笔舒展?这些差异无关对错,却是一种艺术审美的表达。

书法教学的重点不是“写对”,而是通过观察不同书法家的风格,理解笔画结构中的美学规律,进而培养学习者的审美判断力。在书写上,要尽可能发挥想象力、激发创造思维,鼓励大家对字形进行艺术化表达,并认识艺术表现的多样性。

当然,这些都是偏理想化的“设定”,目前我们需要更多的专业书法老师,明确书法教学的目标,将书法作为一门独立的美育课程。

甬派客户端宁波日报记者 张芯蕊 通讯员 王伊婧

配图由宁波市天一阁博物院提供