暑假期间,不少学生选择做兼职,既能充实假期生活,还能增长社会阅历、赚取零用钱。然而,需要警惕的是,有诈骗分子以兼职名义诱骗学生帮其开展诈骗活动。

中学生暑期兼职客服,险成诈骗“帮凶”

近日,还在上中学的小郑希望找一些简单的社会实践充实假期生活。小郑在社交软件上搜索“兼职”“日结工资”等关键词,看到相关的群聊便申请加入,很快,就有人主动联系小郑,说“有个在家就能干、动动手发个信息就能赚钱的工作”。

这种既容易上手又能赚钱的机会正好符合小郑的预期,他立即按照聊天内容,下载了另一款通信软件并添加了好友,了解具体的工作内容。

北京市公安局刑事侦查总队民警吴童介绍,诈骗分子自称电商客服,称近期部分居民因收货电话、地址不明确致快递送货困难,需通过补发短信让他们完善收货信息及联系方式。

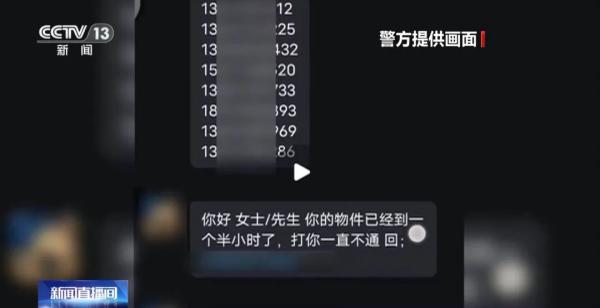

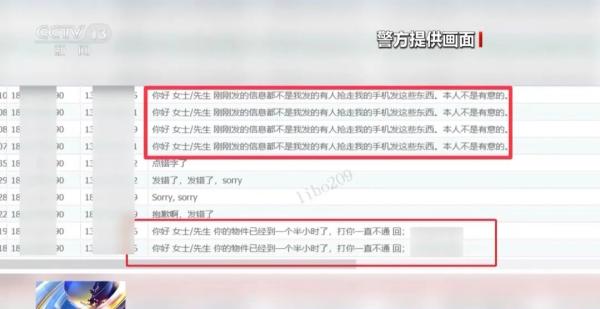

随后,诈骗分子给小郑发来一组共计53个电话号码,并附带了一个短信模板,内容也与其所说的工作内容相符。小郑没有多想,便按照要求将这53个电话号码粘贴在“收信人”一栏,又将文字模板粘贴在“短信内容”一栏,随即点击发送,没过一会儿,小郑就察觉到了不对劲。

小郑发送短信后,部分事主没有回拨短信内的电话,反而直接回拨发短信的号码,询问快递详情,并称近期并未购物。小郑感觉到不对劲,追问让他发短信的这个人是哪个公司的,以及货物信息及发短信原因,对方支支吾吾。

小郑连忙在网上搜索与自己经历相似的信息,发现自己很有可能被诈骗分子利用。小郑愧疚不已,又连忙给刚才发送信息的53个电话号码补发了一条短信,提醒大家谨防上当受骗。

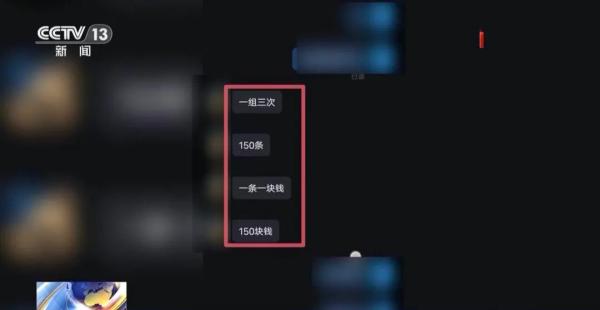

除了未成年人被诈骗分子诱骗充当帮凶外,还有诈骗分子在游戏内发布兼职广告,大肆招募暑假期间涌入的学生玩家。高一在校学生小李就是在游戏大厅看到了“居家兼职做客服,动动手指就赚150”的广告,主动与发布广告的玩家进行私聊。

诈骗分子自称客服团队,目前人手不够,正在招募员工拨打客服电话,话术很简单——告知对方百万保险即将到期,想不被扣钱就要给技术人员回电办理退款。

按照对方的说法,每打一通电话,便能拿到几元钱的报酬,小李没有多想,便按照对方提供的电话号码和话术开始拨打电话。

仅仅20分钟后,小李便拨打了十几通电话,拿到了所谓的兼职报酬。但没想到,此时民警找上了门,跟他说这是诈骗行为,小李这才意识到原来自己已被诈骗分子利用。

幸运的是,小李的行为后续没有造成他人被骗,民警便对小李进行了训诫,对其揭露了相关诈骗话术,并责令家长加强对孩子的看管,以免沦为诈骗分子的帮凶。

兼职刷单、演唱会门票代订,诈骗套路多,谨防上当!

民警提示,暑假期间社交平台上类似“轻松赚钱,日结150”的兼职广告切勿相信,此类多为诈骗。

那么,除警惕这类虚假信息外,还有哪些专门诱骗学生的诈骗套路?

民警表示,当对方提出让你通过自己或家长手机发送一些不明短信链接,或要求你提供自己的身份证号、银行卡号等重要个人信息时,切勿按对方要求进行操作,避免被诈骗分子利用。

家长应该怎么做?

民警建议——

家长需关注孩子的心理状态、上网动态及零花钱来源,对超出能力范围的零花钱来源要重视;同时多向孩子普及反诈知识,教其识别常见骗局以增强防范意识和能力;还要看管好亲子手机及支付工具,避免孩子在无监管时使用,从而有效防范电信网络诈骗。

还有这些诈骗方式要警惕!

此外,假期中还有哪些常见的诈骗手段和诈骗方式值得注意呢?

民警表示——

首先是兼职刷单类,诈骗分子先以小额返利获取信任,待受害人深信后便要求加大投入,最终卷款跑路;其次是演唱会门票诈骗,诈骗分子在二手平台引流,以代订为由索要身份证号、银行卡号或诱导扫码通过其他网站购买,后以出票失败需退费为由,诱导受害者下载涉诈App实施诈骗;还有网络游戏账号虚假交易这类诈骗,诈骗分子常以免费游戏皮肤、装备升级为诱饵来实施诈骗。

未成年“被诱导参与犯罪”,家长需承担哪些法律责任?

专家介绍,未成年人成为诈骗分子的帮凶,大多属于“被诱导型参与犯罪”。那么,如果未成年人在不知情的情况下协助他人成功实施诈骗,家长作为监护人应承担怎样的法律责任?

北京航空航天大学法学院副教授赵精武表示——

依据民法典第一千一百八十八条规定,未成年人即便不知情,其协助行为确已造成他人损害的,监护人要承担民事责任,赔偿范围通常包括财产损失、精神损害赔偿等。

此外,依据《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《中华人民共和国家庭教育促进法》,家长纵容放任未成年人参与协助诈骗活动,公安机关等相关部门有权对家长予以训诫,责令其接受家庭教育指导。

那么,在司法实践中,如何认定家长未对未成年人尽到教育和监管义务?若监护人确实存在未尽义务的情况,应承担哪些相应责任?

赵精武介绍,司法实践中法院常以“最有利于未成年人成长的方式履行监护义务”为原则判断家长是否尽到教育监管义务——

若监护人未尽义务,除承担未成年人致他人损害的的民事赔偿责任外,依据《未成年人保护法》第一百一十八条规定,由居(村)委会劝诫、制止;情节严重的,居(村)委会报公安机关,公安机关、人民法院、人民检察院等等机关应对监护人训诫,并可责令其接受家庭教育指导。

编辑: 郭静纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号