王勇:宁波为海上“书籍之路”锚定坐标

稿源: 2025-11-03 06:51:00

王勇。(孙宇卓/摄)

人物名片

王勇,浙江大学文学院求是特聘教授、亚洲文明研究院副院长,曾任杭州大学日本文化研究所所长、北京大学中文系教授。专事日本历史文化、东亚文化交流史研究,2015年因首创“书籍之路”理论获“国际交流基金奖”。

核心观点

-书籍既是人类智慧的产物,又是可流通的实物。它有一种神奇的“再生能力”,只要落到合适的土壤里,就能繁衍出一个全新的文化生态

-“书籍之路”的形成,一个关键前提是汉字作为通用文字的基础,使东亚文化交流达到了一定高度。它的流动,并非偶然的个人行为,而是上到国家策略、下到民间交流都呈现出有组织、有计划的特征

-在传统陆地中心的王朝视野中,宁波是“边陲”;在海洋文明的格局里,它却是至关重要的“堡垒”与“集市”。宁波不仅是文化的输出港,也是文化的接受港,我想用“吞吐”二字来形容——它既有胸怀输出文化,也有气度接纳回流

-我们要系统性发掘宁波的历史遗迹与文化记忆,将其转化为展览、出版物和学术成果,掌握对话世界的坚实内容。同时,也要将宁波打造为东亚文明研究的国际平台,充分发挥宁波在东亚文化交流中贯穿古今的重要枢纽作用

宁波当选“东亚文化之都”十周年系列活动之“文都对话”。

今年是宁波当选“东亚文化之都”十周年。凭借着深厚鲜活的文化基因、不可替代的文化交流地位及独特的区域文化影响力,宁波再次成为众多国内外专家学者的目光聚集之地。

以“海丝古港·东方起点——东亚文明互鉴与未来共创”为主题,宁波当选“东亚文化之都”十周年系列活动之“文都对话”近日在宁波举行。

站在东亚文明互鉴的视角,浙江大学文学院求是特聘教授、亚洲文明研究院副院长王勇以一条飘着墨香、承载着思想的海上“书籍之路”,进一步深化了宁波“书藏古今,港通天下”的独特文化标识。

东亚坐标中的“书籍之路”

记者:您在20多年前就提出“书籍之路”的概念,并且受到了学界的普遍关注。可否先请您简单介绍一下“书籍之路”这一概念提出的背景?您觉得提出这一概念的必要性在哪里?

王勇:“书籍之路”的概念,最初见于1996年出版的中日共同研究项目成果《中日文化交流史大系·典籍卷》。这一概念的提出,源于我对东西方文化交流理论的反思。

传统西方学者的观点普遍认为,文化交流主要依赖“人”与“物”两种媒介。然而在东亚语境下,这两种方式都存在明显局限:

一方面,由于浩瀚海洋的阻隔,古代东亚各国之间(尤其是中日)的人员往来极为困难。明代以前,真正有学问的中国儒学家几乎未曾抵达日本。唐太宗在位期间,曾对首次来唐的日本遣唐使表示“矜其道远,敕所司无令岁贡”,将日本视为“绝域”。

另一方面,虽然“物”的交流确实存在,但器物本身不会说话,交流的深度是十分有限的。比如中国的丝绸很早就传入了西方,但其背后复杂的制造技术并没有一同传递过去,甚至西方因为其自身“牧羊”的文化背景,产生了流传数百年的关于“羊毛树”的传说。

基于这样的反思,我提出以“书”作为文化交流的第三种路径——书籍既是人类智慧的产物,又是可流通的实物,具有双重属性。

根据《旧唐书》记载,日本使者会把唐朝赏赐的钱财,“尽市文籍,泛海而还”。冒着生命危险来到中国的遣唐使、遣明使,他们的核心使命之一就是“求购书籍”。其背后的原因值得深究。

再者,书籍有一种神奇的“再生能力”,只要落到合适的土壤里,就能繁衍出一个全新的文化生态。由此,“书籍之路”的提出,不仅弥补了传统理论的不足,更凸显了书籍在文明传播中的独特地位与作用。

记者:您有一本名为《东亚坐标中的书籍之路研究》的专著,梳理古代东亚文化交流中书籍承载的知识迁移现象。您觉得“书籍之路”这一概念对于东亚文化交流的研究和理解,具有怎样的独特价值?

王勇:“书籍之路”的形成,一个关键前提是汉字作为通用文字的基础。

美国民族学家摩尔根在其1877年所著的《古代社会》中提出,文字发明及应用、工业与艺术生产兴起、国家形成、生产力发展等,是人类进入文明社会的标志性特征(这一理论后来也被马克思、恩格斯继承发展)。当朝鲜、日本、越南等周边地区尚处于“只有语言没有文字”的阶段时,汉字传入并被采纳为其最早使用的文字,从而为整个东亚文明奠定了共同的“底色”。

公元5世纪初,汉字(以《千字文》《论语》为代表的童蒙读物)和儒家经典,通过朝鲜半岛络绎传入日本。日本流传着一句描写学堂的谚语,“劝学院里麻雀叫,听来全是《蒙求》音”,足见中国典籍文化浸润之深。

正是凭借汉字这一共享符号,书籍在东亚的传播无需经过翻译,就能直接被日本、朝鲜等国知识阶层阅读和理解,使东亚文化交流达到了一定高度。

再者,“书籍之路”的研究展现了东亚文化交流的系统性与双向流动性。它并非偶然的个人行为,而是上到国家策略、下到民间交流都呈现出有组织、有计划的特征。

我们的研究发现,日本方面也并非随意购书。在遣唐使出发前,日本佛教最高机构会向全国寺院统计所需书目,然后整理成书单交给遣唐使按图索骥。这种系统性的引进和抄写保存,也让不少中国本土散佚的典籍在日本得以留存,而后又回传中国,实现了典籍环流。

还有一点颇具启示意义的是,从“书籍之路”更能看见文化的韧性。即便是在官方关系断绝、贸易时冷时热的时期,通过书籍进行的文化交流也很难中断,如同“打断骨头连着筋”。所以“书籍之路”这一概念,为东亚文化交流的研究提供了新的观察视角。

日本东京大学农学部的朱舜水纪念碑。

“书籍之路”上的宁波

记者:宁波是“海上丝绸之路”的重要起点,作为历史文化名城,其藏书文化源远流长。您觉得,在“书籍之路”与“海上丝绸之路”的交织中,宁波发挥着怎样的作用?

王勇:在传统陆地中心的王朝视野中,宁波是“边陲”,但在海洋文明的格局里,它却是至关重要的“堡垒”与“集市”。

首先,宁波是官方的“门户”与物流的“枢纽”。从唐宋开始,宁波港就是官方指定的对日贸易主港,承担着重要的政治与外交职能。作为国际贸易网的关键节点,大量的货物在此集散,其中也包括书籍。日本现存最早的官方藏书目录《日本国见在书目录》里记载的一千五百多种、上万卷汉籍,相当一部分是通过宁波始发的航线流入日本的,这使得宁波汇聚并输出了大量典籍、艺术与思想。

到了明清时期,宁波承担的角色就更丰富了。它不仅是一个港口,更成了一个巨大的“文化超市”。日本的使节和商人会专门来这里采购书籍。比如日本使者策彦周良在他的日记《初渡集》里,详细记录了自己在宁波委托书商购买《文献通考》《东坡志林》等书籍的过程,还会“看着书的好坏定价”,非常专业。

其次,宁波拥有深厚的文化腹地,人文荟萃。这里是王阳明、朱舜水、黄宗羲等思想巨擘的故乡,他们的学说深深影响了整个东亚世界;各国前来求法的僧人多在宁波登陆,并前往天台山、天童寺等地朝圣。

不仅如此,宁波是物产丰饶、经济发达的富庶之地。经济的繁荣,为持续的文化交流提供了坚实的物质基础,支撑了本地的文化发展(如刻书、藏书)。以天一阁为代表,爱书、藏书、读书,在宁波民间已蔚然成风,这就为书籍的收集和输出提供了无与伦比的便利。所以,宁波不仅仅是书籍的“中转站”,它本身就是书籍的原产地和集散中心。

2009年日本奈良国立博物馆举办的特别展,其标题是“圣地宁波”,标题下的说明很震撼——“所有的一切都来自这里”。书法、绘画、饮食、中药文化数不胜数,而所有这些文化影响的根基,我认为在于书籍的传递。

记者:在“书籍之路”这一概念中,典籍环流是一个很关键的观点。前一段时间,天一阁藏书楼与日本金泽文库通过网络进行了“云端”对话,也探讨了中国典籍的东传与回流。你觉得宁波对于“书籍之路”的深入研究,有着怎样特别的意义?

王勇:宁波不仅是文化的输出港,也是文化的接受港,我想用“吞吐”二字来形容——它既有胸怀输出文化,也有气度接纳回流。

一方面,中国的典籍源源不断东传,催生了日本独特的“和刻本”文化,就是在日本重新翻刻的中国书籍,它们很快从上层贵族走向普通知识分子,加快了文化普及。

另一方面,当中国的一些典籍因战乱在国内失传后,又能从日本找回来,我们称之为“回流”。比如宋代刻本《六臣注文选》,就是由日本僧人从宁波带回去,又被我们的学者重新发现和重视的;再比如,宁波高僧知礼向日本天台宗高僧源信禅师求取已在中国失传的《仁王护国般若经疏》,历经多次艰难往返,这部珍贵典籍最终才从日本回到中国。

所以,这条海上“书籍之路”,就像一个文明的循环系统,让知识和思想在东亚生生不息。而宁波,便是东亚文明环流不息的关键地带。

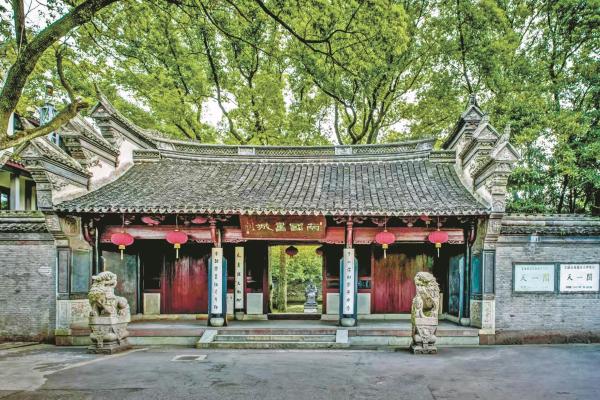

宁波天一阁。

在宁波发掘与再现“书籍之路”

记者:今年是宁波当选“东亚文化之都”十周年,此次您来参与“文都对话”的研讨会,也丰富了东亚文化交流互鉴的视角。您觉得,作为“东亚文化之都”,宁波该如何利用“书籍之路”的历史背景来促进现代文化交流、增进国际理解?

王勇:我认为关键在于“发掘”与“再现”。

首先,必须系统性发掘宁波的历史遗迹与文化记忆。日本学者已明确指出“所有的一切都来自这里(宁波)”,但我们自己对这段历史的挖掘还不够。例如,传至日本的陶瓷、书画、典籍,其具体传播路径、模仿样式与文化影响,这些都是亟待整理的宝贵资源。只有将这些历史系统性地挖掘出来,转化为展览、出版物和学术成果,我们才能拥有对话世界的坚实内容。

其次,要着力再现“书籍之路”的“双向环流”精神。历史上的宁波不仅是输出端,也是接收端,文化在双向奔赴中才更具生命力。今天,我们可以主动与日韩等国建立合作研究机制,共同梳理散佚在海外的典籍与文物,将宁波打造为东亚文明研究的国际平台,充分发挥宁波在东亚文化交流中贯穿古今的重要枢纽作用。

日本画僧雪舟到访宁波后,曾留下一句充满禅意与智慧的名言:“大唐无我师,大唐有我师。”这句话看似矛盾,实则深刻。前半句“大唐无我师”是从具体的绘画技法上来说的,而后半句“大唐有我师”则揭示了他真正的领悟:当他身临宁波,沉浸于中国的自然与人文环境中时,发现这里的一草一木、整个文化土壤,无一不是他的老师。

希望今天,作为“东亚文化之都”的宁波,依旧能让来自世界各地的国际友人,在宁波的街头巷尾、山水之间,亲身感知和体验文明的精髓。

宁波日报 甬派客户端 记者张芯蕊