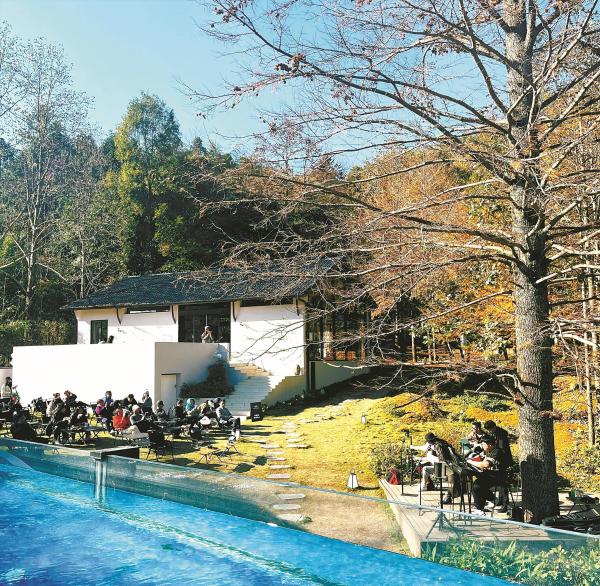

大岚镇民宿举办Live音乐会。

漫山秋色,将四明山的人气推向了巅峰。

最近,我市四明山区域周末日均客流量突破7万人次。在蜿蜒的盘山公路上,车辆排起长龙;在古老的步道上,游人摩肩接踵。一幅幅由金钱松、红枫与古道交织而成的秋日盛景,在社交媒体上持续刷屏,也将一道现实的发展考题摆在面前——四明山区各乡镇(街道)如何接稳秋日流量,进而将其转化为长久的发展留量?

A

体验升级,沉浸式活动引流成效显著

“与往年单纯看风景不同,今年能‘走进风景里’。”来自上海的张先生已连续3年在秋天造访四明山。

这份精心营造的“沉浸感”,核心在于将地方风物、历史文脉与互动体验进行系统性整合。

在余姚大岚镇,“柿子红了”文旅主题活动让秋日景观“活”了起来:丹山赤水景区内,由柿子、红椒与玉米构成的晒秋场景,与白墙黛瓦的古村落相映成趣,身着宋制华服的“沈大人”与“柿娘”不时邀游客对诗合影,模糊了古今界限;不远处的沈氏宗祠中,新设的“山风茶铺”飘来茶香,天井戏台上越剧声响起,戏台下宾客满堂。

这种沉浸式体验,直接转化为可观的客流与收入。数据显示,仅10月份,大岚镇便吸引游客19.2万人次,实现旅游收入1980万元,同比分别增长76.1%和68.3%。

随着徒步寻秋、骑行品秋、饮咖赏秋等新玩法兴起,四明山区各乡镇(街道)着力深化“景村融合”实践,通过串联文化展示、农事体验与民俗表演等,构建完整的旅游动线,将原本的“流量通道”升级为能让游客慢下来、深度体验的“消费场景”。

在陆埠镇兰山村,占地36亩的曼妮庄园整合了烧烤露营、萌宠互动、土窑体验等项目,成为一个“一站式”乡村微度假目的地。

梁弄镇则通过举办“火红梁弄·浪漫金秋”秋季登高大会,将岭头村大岭顶、百丈岗水库与浙东抗日根据地旧址群等景点串联成一条主题线路,以整体性的活动设计带动区域内各类业态联动,形成内容完整、体验连贯的文旅动线。

此外,我市还推出星空摄影大赛等活动,精准对接摄影达人、星空爱好者等特定客群,推动四明山秋季旅游从“观光型”向“体验型”“专业型”延伸。

十字裤步道风景。受访者供图

B

业态焕新,跨界融合释放“乘数效应”

想做好网红经济,仅靠资源禀赋远远不够。四明山区各乡镇(街道)意识到,与其模仿现成的“标准答案”,不如潜心钻研自己的“解题思路”。为此,挖掘全域产业潜力、加大创新业态供给,成为破题的关键一步。

在余姚四明山镇北溪村,游客乘着竹筏顺流而下,耳畔民谣轻响,手捧现磨咖啡;登岸后,在由老宅改造而来的“溪上小院”里,热气腾腾的土鸡煲与特色火锅正等候着他们。这种“山水为厅、美食为媒”的融合模式,精准捕捉到年轻群体对氛围感的追求。11月以来,四明山镇接待游客超20万人次。

在海曙章水镇,“95后”青创客周诗缘在茅镬古树群公园打造的“森木咖啡”,构建了一个集休憩、观景与文化体验于一体的复合型空间,通过“咖啡+非遗编织+自然观光”的业态组合,满足了年轻客群对多元化、沉浸式体验的需求。

通过“场景+”释放“乘数效应”的实践,在四明山区并不少见,众多店铺、景点抛弃单一场景,突破业态边界,丰富服务供给,让游客在丰富的消费场景中获得别致体验,产生“1+1>2”的效果。

精准的传播推广进一步放大了业态创新的价值。余姚市四明山旅游度假区管理中心策划的“随时四明山,秋天特别赞”系列活动,通过发布《四明秋色导览指南》与《山野寻味攻略》,系统整合了区域内的特色景观与文旅业态;同时,还借势“浙BA”赛事,在赛场播出主题短片,成功实现品牌破圈。数据显示,自9月活动启动以来,余姚四明山区域累计接待游客107万人次,同比增长超22%。

游客在四明山国家森林公园赏秋景。王永春 顾佳诚摄

C

做好服务保障,让“网红”变“长红”

面对“下沉式”旅游带来的发展机遇,四明山区各乡镇(街道)在积极承接流量的同时,仍保持清醒的认知。为避免“网红”效应昙花一现,当地正着力通过提升硬件设施与服务能级,推动旅游产业从“一时热”向“一直好”升级。

在四明山镇唐田村,一条长约5公里的“黄金古道”因其油画般的秋色而闻名,单日接待量最高突破10万人次。为维护这份热度,唐田村持续完善配套设施:沿途增设休息平台,将难行的碎石路改建为平整的阶梯,并在出入口新建停车场。此外,唐田村还整合村干部、村民代表、协警等力量建起“黄金古道管理群”,实时共享道路信息,实现高效疏导,同步提升管理的“软实力”。

基础设施的持续升级,还激发了更多村民与经营主体的内生动力。随着发展信心的增强,更多本地力量主动投入旅游业态的创新与提升,形成了市场响应更及时、运营更趋稳健的良性发展态势。

这一点在梁弄镇得到了生动体现。随着汪巷村至东山村全长2.374公里的公路通车,沿线村庄被有效串联起来。这条公路不仅更加方便游客进村,还为村民在“家门口”创业就业创造了条件。村民汪大爷笑着说:“路通了以后,游客明显多了,我们的农产品更好卖了,农家乐生意也更红火了。”

从业态创新的“破局”到公共服务的“精耕”,一场关于如何将流量转化为留量的实践,正在四明山区持续深化。秋日答卷已经写下,而通往“四季红”的长远发展之路,正随着这些探索一步步向前延伸。

甬派客户端宁波日报 记者 顾佳诚 通讯员 李培妮 文/摄

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号