江北区维拉小镇社区将慈善融入日常,这是社工在介绍该小区的做法。

海曙区的老旧小区,仅凭2万余元启动资金就盘活了闲置角落;慈溪市的社区里,居民你捐50元我捐100元的善意,汇聚成数十万元的“治理力量”;余姚市的老旧社区,不靠政府补贴也能年创收数百万元;宁海县的流动人口,不再是社区治理的“旁观者”……

这场变革的核心,是一笔笔看似“微不足道”的“微基金”。它没有动辄上百万元的投入,却在宁波多个村社撬动着基层治理的“大棋局”;它没有强硬的行政命令,却让“政府干、群众看”的僵局悄然打破。这股“花小钱办大事”的治理力量,究竟藏着怎样的创新逻辑?如何破解基层治理面临的“钱少、人散、事难久”三大困局?宁波的实践,正在给出答案。

1

小钱生钱:从“等拨款”到“自己赚”

基层治理的首要难题往往是“巧妇难为无米之炊”,如何打破“治理资金依赖政府”的固有思维,构建起“多元募集+自我造血”的资金供给体系,让每一分钱都带着“民意温度”与“可持续基因”?

海曙区望春街道春城社区的实践是“小资金滚大雪球”的典型样本。

最初仅2万余元的启动资金,没有用于零散支出,而是精准投向“空间活化”——盘活小区内长期闲置的角落,打造可供居民歇脚、活动的“幸福空间”。

春城社区党委书记李盈盈说:“我们就是要让闲置资源‘活’起来,不能让好地方浪费了。”这些空间不仅满足了居民日常需求,更通过合理运营产生小额收益,反哺基金再投入服务升级,形成“空间活化—收益反哺—服务升级”的闭环循环。

这种“以资源换资金、以服务生效益”的模式,让原本“沉睡”的闲置资产变成了治理的“活水源泉”,也印证了李盈盈的判断:“基层治理不用总等着政府拨款,小小的启动资金,就能激活大家的内生动力。”

余姚市阳明街道新城市社区则将“自我造血”推向极致。

面对老旧社区资源有限的困境,社区没有局限于“小修小补”,而是大胆盘活6525平方米的闲置资源。新城市社区党委副书记戎佳钰直言:“老旧社区不是没潜力,关键是要把闲置资源变成‘摇钱树’。”

他们推出系列组合拳:停车场实行分层收费,既满足居民停车需求,又产生稳定收益;闲置场地改造为共享食堂,提供低偿餐饮服务;集装箱变身便民小店对外出租……一年下来创收315万元,彻底摆脱了对政府拨款的依赖。

在资金募集的广度上,宁波同样走出了创新之路。

慈溪市浒山街道虞波社区拥有当地首个社区发展基金,短短时间内募集52.3万元善款,其募集结构堪称“多元共治”的缩影:既有9个小区居民你捐50元、我捐100元的质朴善意,也有32家共建单位合计捐助15万元的鼎力支持,更有慈溪市级慈善分会30万元的政策助力。

虞波社区党委书记胡淑南说:“基金能快速壮大,靠的是‘众人拾柴’,这种多方联动让基金真正扎根社区,每一笔钱都带着大家的期待,我们必须用在刀刃上。”

2

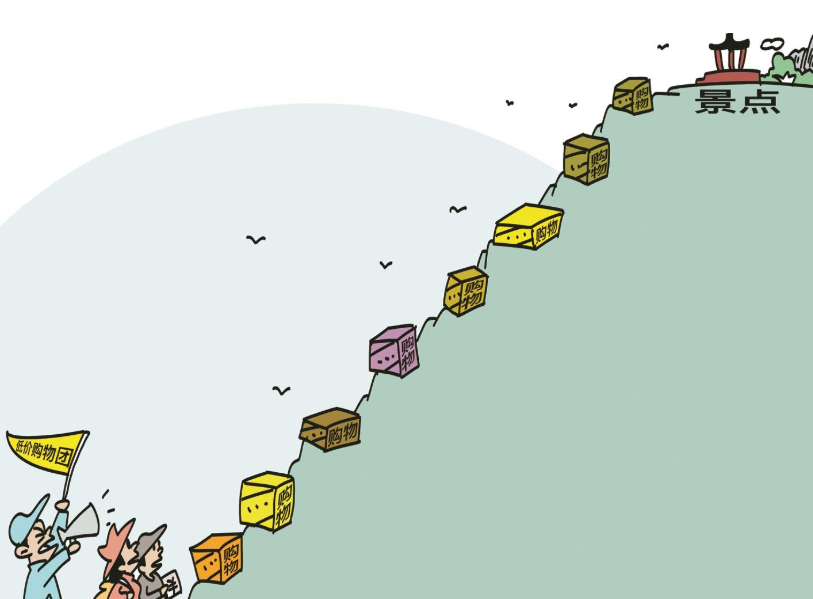

以微聚众:从“看热闹”到“一起干”

基层治理的深层困境,在于“政府干、群众看”的疏离感。如何将“钱的事”转化为“人的事”?宁波村社做法的巧妙之处在于,通过资金募集与使用的全过程参与,让居民从治理的“旁观者”变成“主人翁”,让分散的个体力量汇成共治合力。

鄞州区邱隘镇明湖社区的故事始于一场邻里间的“小事”。

冬天,小区长椅没有坐垫。明湖社区党委书记乐国勤回忆:“当时我就想,这不只是一个坐垫问题,更是凝聚人心的契机。”社区顺势提出“众筹微治”,号召居民共同凑钱统一制作暖心坐垫。倡议一出,大家纷纷响应,你捐30元、我捐50元,很快就凑齐了费用,制作了80个暖心坐垫。

“现在邻里见面都要聊两句坐垫的事,以前互不搭话的,现在遇到社区事务也愿意一起商量了。”乐国勤感慨道,“基层治理不用追求‘大动作’,解决好群众身边的‘小事’,让大家在参与中找到归属感,共治的‘一池春水’自然就激活了。”

对于流动人口占比高的社区,“微基金”更成为了打破隔阂、融入人心的“桥梁”。

宁海县桃源街道泉水社区面临着流动人口多、邻里互不熟悉、治理难度大的普遍难题。泉水社区副主任葛瑾说:“以前社区搞活动,流动人口参与度不高,我们就想能不能用微基金当‘纽带’,让他们有归属感。”

社区创新“党建领着走、微基金当活水、积分当桥梁”的模式:流动人口参与社区志愿服务可获得积分,积分既能兑换生活用品,也能作为基金捐赠的“特殊份额”,享受基金反哺的服务。

“现在大家主动参与社区事务的积极性高了很多,不少流动人口说‘这里就像家一样’。”葛瑾说,微基金让“异乡人”慢慢变成了“自己人”,曾经“各扫门前雪”的分散状态,逐渐转变为“有事一起干、有难一起帮”的共治氛围。

3

细水长流:从“一阵风”到“常态化”

基层治理最怕“一阵风”,如何让“微基金”从“短期试点”变成“长效机制”,从“热闹一时”变成“受益长久”,考验着治理的智慧。

鄞州区明湖社区的“六维众筹”模式极具借鉴意义:不仅募集资金,更募集技能、资源、创意、服务、人力,连“五元理发”这样的小技能都能通过社区平台变现注入基金。这种模式跳出了“只靠钱”的思维,将居民的技能、社区的资源都转化为基金的“造血细胞”,让基金不仅“有钱用”,更“有得赚”。

余姚市新城市社区的“资产运营”模式,则为资源丰富的社区提供了范本,通过盘活闲置资产开展低偿服务,形成稳定的收益来源,让基金“自给自足”。

宁海县泉水社区的“三步走”策略则更接地气:先将本金存好作为“蓄水池”保障基础支出,再用积分调动居民参与积极性,最后通过低偿服务补充收入,低成本、易操作,适合大多数普通社区。

而长效机制的核心保障,在于“透明监督”构建的信任体系。“钱是大家凑的,必须让大家放心”,这是所有村社的共同共识,也催生出一系列规范透明的监督机制。

慈溪市虞波社区专门成立了9人管理委员会,成员包括居民代表、共建单位代表、党员代表,基金实行统一账户、单独记账,每一笔钱的来源、去向、用途都详细记录,定期在社区公示栏、业主群公开,不仅让居民看得明白,更让捐赠人能清晰看到自己的钱帮到了谁、做成了什么事。

海曙区春城社区坚持“钱从小区来,就用在小区里”的原则,所有支出都围绕居民需求,每一笔收支都接受居民现场询问、线上监督,确保“每一分钱都用在刀刃上”。

维拉小镇社区则建立了“规矩先行+全程公开+多方监督”的“三道防线”:先制定基金管理章程明确使用范围,过程中通过社区公告、业主大会等渠道全程公开,同时邀请居民代表、共建单位、第三方机构共同监督,让基金运行在“阳光下”。

4

治理启示:“微基金”背后的基层治理新逻辑

从明湖社区的“小事众筹”到泉水社区的“积分联动”,从维拉小镇社区的“手艺变现”到虞波社区的“全民捐赠”,浙江大学社会学系新百人计划研究院梁祖荣认为,宁波的实践印证了一个道理:基层治理的核心是人,而“微基金”正是连接人心的纽带。它让居民在“共同出钱”的过程中形成“共同责任”,在“共同决策”的过程中培育“共同意识”,最终实现“大家的事大家办”的治理理想。

浙江工商职业技术学院社会工作专业副主任闫芳认为,“微基金”监督机制的背后,是对基层治理信任的深刻理解:当居民清楚地知道每一笔钱的去向,当自己有机会参与基金的管理和监督,对社区的信任自然会增强,参与治理的积极性也会持续提升,形成“信任—参与—监督—更信任”的良性循环。

专家们认为,宁波村社“微基金”的实践,为破解基层治理难题提供了宝贵经验。其核心逻辑在于以“微”为支点,激活治理内生动力。党建引领是根本保障,为治理筑牢组织根基;居民主体是核心动力破解了“群众缺位”的治理困境;多元协同是重要支撑,拓宽了治理资源渠道;制度创新是长效关键,实现规范化、常态化运行。

从2万元的“小切口”到基层治理的“大变革”,宁波村社“微基金”的实践证明:基层治理的答案,不在办公室的文件里,而在居民的需求中;治理的力量,不在政府的单向投入里,而在群众的主动参与中。当“微基金”的微光汇聚成炬,当“人人参与、人人共享”的理念深入人心,基层治理就会充满温度,老百姓的日子就会越过越舒心、越有盼头。

记者 吴丹娜

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号