巧用“林下经济”挖潜增效 “低产”竹山变成生态园

初春午后,暖阳柔和地洒在丹西街道潘家桥村黄泥头山的林场上,竹影婆娑,静谧安详。恍如世外桃源的景致,在林场主佘卫东眼中,却萌发着创业致富的强大动力。

这300亩竹山上,除了成片的毛竹和刚冒头的毛笋外,竹舍、竹墙、竹道,竹渠,竹棚……一应看似粗陋的“竹”元素生生组合出了一个城郊竹山生态庄园。竹门闻犬吠,潇潇竹叶下,还有满山的鸟鸣回荡耳畔,放山土鸡、乌骨鸡、野山兔自由徜徉。谁能想到,两年前这里还是一座被不少竹农放弃的“低产”竹山。

“竹子最不值钱,也最值钱。”扛着锄头带记者找晚出冬笋的佘卫东指着漫山青竹说,自己是个下岗工人,此前一直做小生意,看着村子附近竹山荒废了可惜,在山里转悠了好几天后,又向农林部门取经,一咬牙,承包山头,做起了“竹农”。

让竹山起死回生,佘卫东瞄准了多元化经营和市场化运作。想要富先修路,他陆续投入几十万元进行“林道”建设,并利用原竹资源建鸡舍,大搞林下土鸡、乌鸡生态养殖,目前竹山上还放养了3000余只“生态鸡”。单这一项,年收益就能达到几十万元,去年受禽流感影响,“生态鸡”销售受阻,他就一转心思卖起了“生态鸡蛋”,如今供不应求。

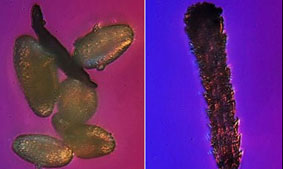

佘卫东专门成立了黄泥头竹笋专业合作社。2012年开始,与农林部门合作开展的“春笋冬出”技术,连续两年试培育成功。利用有机肥、干稻草和砻糠对林下进行分层覆盖,使春笋产笋时间提前2个月,产量提高5倍多。不仅如此,冬笋生产也大大受益,今年春节前后,千余盒礼品冬笋又让佘卫东赚了一笔。

经营林下生态鸡、蛋、笋不算,去年下半年,佘卫东更打起了“卖风景、卖空气”的主意。在原有设施上,搭建起简易休闲竹屋,灶台、餐间、水电一应俱全。同时还把山脚橘树、菜地、水库及杨梅林全部纳入承包,一座城郊竹山生态庄园终于简单架构完成,吸引不少城区休闲客慕名而至。

不断增加的收益已经很让人满意,但是佘卫东仍是不满足。开春后,他又干了件“大事儿”,把西寺附近的百余亩山林园地收入了“囊中”。佘卫东表示,城郊型农业产业化开发潜力巨大,而黄泥头山和西寺附近山林园地一体两翼,成块连片综合性发展优势尤其明显。

“西寺附近山头承包期有20年,我准备作为四季精品果园及耕作体验园来开发。”佘卫东琢磨,今年,一定要在稳扎稳打发展黄泥头竹山生态庄园的基础上,进一步加大投入、完善设施,把庄园打造成一座四季可赏、可玩、可尝、可游、可乐的农业体验式休闲乐园。(

记者 郑丹凤)

| 图片新闻 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|