很多童年的故事,都有个古老的开头:“在很久很久以前……”

在浙江省文物考古研究所史前考古室主任孙国平心里,那些关于华夏文明的故事,曾经是从7000年前的河姆渡文化开始的。

浙江大地上诞生的文明摇篮,早于炎帝和黄帝,早于造字的仓颉和治水的大禹,早于所有留名史书的首领英雄和一切照亮童年的神话传说。

但如果现在再讲,故事开头会变成这样:“在更久以前……”

因为井头山遗址横空出世,远古的历史又往前推了千年时光。

从河姆渡到井头山,不过10公里,开车20分钟;从7000年前到8000年前,人们追寻了半个世纪。

在井头山遗址考古新闻发布会上,在介绍完发掘的来龙去脉,回答完所有关于“意义”的问题后,孙国平轻轻说了一句:“这儿其实离我家不远……”

他说,他就在这片土地上长大,追溯过往是为了寻找远古的故乡,希望知道自己打哪儿来、如何一步步走到这里;也希望从中汲取力量,走向更好的明天。

那故乡近在身边,却又如此遥远。

井头山进入公众视野时,很多媒体的报道标题都很接地气:“8000年前的海鲜盛宴”。

贝壳堆成座座小山,都是当年井头山人吃剩的。从小吃海鲜的孙国平如数家珍:“他们有口福,看看这些血蚶毛蚶,是不是比现在壮多了?吃的人少嘛!”

除了蚶,井头山海鲜排行榜前五名还有蛎、螺、蛏、蛤,都是有名的东海小海鲜。

这些吃完肉后剩下的贝壳,被当做生活垃圾倒在了现在被称为“遗址”的地方,一层又一层,最厚的地方超过2米。

在地层里堆得像小山丘一样的贝壳,考古学上有个专门的称呼——贝丘遗址,这是古人海边生活的最好实证。

在中国近2万公里海岸线以及近海岛屿上,曾发现过上百处古代贝丘遗址。早的形成于6000多年前,晚的也有3000多年,但和井头山相比,属于“后生”。

井头山贝丘遗址是浙江迄今为止发现的沿海唯一的史前贝丘遗址,也是迄今为止发现的中国沿海最早的贝丘遗址。

凭这一点,孙国平可以很自豪地说:“中国最早的海洋生活应该就是从余姚、宁波、浙江起源的!这是我们最早的‘海洋家园’!”

这也是目前井头山遗址考古发现的最大意义。

而关于“海洋家园”的猜测和寻找,早在1973年河姆渡遗址刚被发现时,就已经开始了。

那年初夏,余姚罗江公社决定扩建姚江畔的旧排涝站,深挖地基时发现了很多陶片、骨器、石器和动物骨骼。浙江省文物管理委员会、省博物馆派出考古工作者汪济英和另三位同事先去“探探路”。

据汪济英晚年所作的回忆录记载,当时排涝站扩建暂缓,停工的村民兴奋地给省里来的专家提供“线索”。

“这里老早是个海湾!”有人断言,因为此处地底曾挖出一块木头。

“那应该是当时海船上的桅杆!”他还说,船上的人打渔为生,上了岸,就把渔网晾在晾网山上。

“晾网山!”这三个字让汪济英惊喜,“真有这个地方?”

排涝站附近皆是平地,山在哪儿呢?

“就在那!”村民指着姚江对岸的一座山回答。

汪济英忍住笑:这么高的山,大老远把网晾到那儿去,先民是在自讨苦吃吗?

其实,海湾的传说并非凭空捏造,确有地质部门的探测表明,在遥远的过去,这里曾是一片海。

河姆渡遗址博物馆研究员黄渭金曾专门写过论文:遗址所在的宁绍平原东南部,自晚更新世(距今约12万~1万多年前)以来曾经历过三次海侵,平原几乎变成一片浅海,海浪直拍南部的四明山麓。但这些研究是后来才有的,当时并没有证据能说明那块木头是桅杆。

“下面深埋着的,到底是个怎样的世界?”到余姚的当天晚上,汪济英失眠了。

这位后来的浙江省博物馆常务副馆长,在村民家临时用几块木板拼搭起来的床上碾转反侧,他已隐隐感觉到,“河姆渡”将改变历史,只是当时没想到,将在眼前徐徐展开的,是7000年前的文明;之后绵延不断的,是近半个世纪的探索;而关于“海洋家园”的追寻,会在40年后因为另一个机缘巧合而重新开始。

1973年6月,考古队员顶着明晃晃的太阳在烂泥里作业,用小锄头、小洋镐、小铲子一点点挖,仿佛在做一台精细的手术,任何细小发现都不容错过。

之前发现的马家浜文化和良渚文化也出土了大量陶片,但这一次太不一样了。

“夹炭黑陶,陶胎中布满大量炭的晶粒。”时隔近半个世纪后,汪济英当年的同事刘军依然清楚地记得陶片的手感,“外形不规整,特别原始,应该比马家浜早。”

刘军是浙江省文物考古研究所所长,上世纪50年代考入厦门大学历史系,报到时才发现,他所读的专业后面还有一个括号,里面写着“民族考古专门化”。他有点懵:这是干什么的?

老师说:寻找华夏民族的来处。

刘军毕业后不久,考古工作因故停止,直到上世纪70年代初才逐渐恢复。在发掘现场,34岁的他和许多同事一样,细细地摩挲来自河姆渡的粗糙陶片,抑制不住内心激动:它会告诉我,我们是从哪儿来的吗?

等汪济英的试掘工作结束,刘军作为领队开始第一期发掘时已是深秋。他们挖了不到2米就开始“水中作业”,越往下水越多,白天随满随抽,晚上值班抽,没日没夜,浑身湿透。

看着姚江蜿延而去,大家明白了,这条母亲河真伟大,不仅哺育了河姆渡人,也保护了河姆渡遗址——姚江水长期浸盈河姆渡遗址下半部,遗迹、遗物与空气隔绝,大面积腐殖质形成的弱酸性成分是天然的防腐剂,护住了遗址的精华。

当时,中科院考古研究所已经建立了碳14测定年代实验室,从第四层出土的一包橡子和一块木头被送去测定,橡子的树轮校正年代为6725±140年,木头则是6960±100年。

因此,河姆渡遗址定为距今7000年,成为共识。

而这,仅仅是“见面礼”!

他们还找到了大批量人工栽培水稻的遗物和影响深远的干栏式建筑,这些发现改写了华夏远古文明史。

第一期的发掘队核心队员7人:刘军、牟永抗、梅福根、姚仲源、劳伯敏、魏正瑾、吴玉贤。这些新中国第一、第二代考古工作者,在最年富力强的时候来这里,不辞辛苦,竭尽全力,也由此成为浙江考古史上闪闪发光的名字。

因为第一期发掘面积有限,很多问题缺乏材料,于是省文物考古部门又组织了第二期的挖掘。这一次,参与的是由200多位全省专业人员和亦工亦农学员组成的庞大队伍。

临时宿舍是当地的一座破庙,百把人挤正殿,两个人一张铺,大雨瓢泼时,大家睡在一片汪洋里。

衣服被褥都湿了,但心是热的。

刘军记得开工那天秋高气爽,工地上“向全国科学大会献礼”的横幅鲜艳夺目。那是1977年10月8日,3个多月后发掘结束。

次年3月,刘军在广播里听到了全国科技大会的致辞:“这是人民的春天,这是科学的春天!让我们张开双臂,热烈地拥抱这个春天吧!”

刘军不知道,在这个国家的角角落落、乡野山村,有多少知识分子像自己一样热泪盈眶。但他可以确定,一个新的时代到来了!

1978年,河姆渡遗址被写进了中学历史书。“这是中国新石器时代考古的重大突破,表明长江流域与黄河流域同为中华民族远古文化的发祥地。”

河姆渡遗址博物馆副馆长姚小强读初中时,曾认认真真地背下这个知识点,当时压根儿没想过,离家10多公里外的河姆渡遗址,会成为自己人生的关键词。

1982年,河姆渡遗址被公布为全国重点文保单位。两年后,慈溪一位叫孙国平的少年考上了北京大学,所读专业却不是他的第一志愿“世界经济”,而是被调剂到刚刚成立的考古系,欣喜之余不免几分无奈。

多年后他才恍然大悟:那不是无奈,而是命运另有安排。

历史总在不知不觉间埋下伏笔——

改革开放以后,随着基础建设的发展,江北慈湖、奉化名山后、象山塔山、余姚鲞架山、鲻山等越来越多的遗址被发现、发掘,河姆渡文化遗址数量逐渐积累,研究不断深化。

1993年,河姆渡遗址博物馆开馆,成为浙江省首个遗址博物馆。学哲学的姚小强刚分配到这里时有几分失落,但很快就发现这个馆很重要。

“上世纪80年代中期,改革开放初期,政府投入200万元,用于这个史前遗址前期保护,这得多大的决心和魄力!”

2001年,在离河姆渡遗址直线距离7公里处,一家小工厂在打井时,发现了各方面与河姆渡遗址都非常相似的田螺山遗址。浙江省文物考古研究所研究员孙国平回到家乡,成为发掘领队。他那时并没有想到,这一“磨蹭”就是10多年。

这么漫长的主动性发掘工程在浙江绝无仅有,在全国也不多见,而田螺山不断传出的发掘成果,则让当地老百姓有了空前的文保意识。

于是,在2013年那场让余姚人刻骨铭心的“菲特”台风中,两个“有眼光”的放羊老人,把井头山推到了孙国平的面前。

千年一遇

菲特”台风带来的暴雨,泡开了一家企业此前不久钻探出来的土芯泥巴,深埋了8000年的碎陶片、残骨器和大量海生贝壳得以重见天日。

井头村村民王维尧和堂哥王维新放羊经过,认出“宝贝”,装了一些送到不远处的田螺山遗址,交给考古人员。

7年后的今天,王维新已去世。王维尧则被许多媒体追问:你怎么知道这些就是文物?

“一看就知道啊!”王维尧说,“田螺山那里不都是这些?”

这位67岁的农民早就不放羊了,这些年一直在井头山遗址发掘现场帮忙。孙国平特别感激他:“这些东西太重要了!”

但有些波折很少再被提及——当年,两兄弟丢下一句“东西是三七市镇那边的”,然后就走了,也没留下电话和地址。考古队员们沿着横贯三七市镇的61省道苦苦追寻一个多月,才找到那片厂区。沟通后经业主同意,他们开始试掘。

当时没人想到,贝壳埋藏之深,超过中国以往所有的发现。

挖到3.5米左右,工人没法再下去了,于是改用5米长的不锈钢探杆进行人工探掘。

又往下3.5米,“叮”的一声,碰到了硬物。“这是一种很难形容的感觉,那声音跟碰到木头、石头都不一样,我想,八九不离十了!”多年后聊到当时的情况,孙国平还有些激动。他知道,就在这个位置,地表以下7米的地方,有贝壳。

2014年上半年,就像40年前刘军等人第一次看到河姆渡的遗物一样,孙国平和同事们怀着同样的激动心情,细细端详井头山发掘的陶片,那些纹路似乎一脉相承,却又有明显不同。

当年河姆渡遗址是一片农田,而井头山这里是厂区。经过漫长而艰难的协调,2016年10月,余姚市政府最终决定出资2500多万元回购该地块。

“现在说起来很轻松,其实当时的每个决定都特别难。”孙国平说。

一个又一个人的坚持不懈,一个又一个部门的齐心协力,才有了今天“改写历史”的机会。

而这只是开始。

井头山遗址深埋地下5米~10米,上覆海相沉积饱水淤泥易坍流动,需要做一个钢结构基坑。其复杂性和特殊性也远超预期,不能浇水泥,也无法做横向支撑,一下雨,两边泥都灌进来,须不断调整。从工程勘探、招标开始,一直到2019年8月,建造才完成。

这个750平方米的基坑,让井头山遗址发掘与南海1号沉船发掘、四川江口张献忠沉银遗址发掘清理一起,成为我国针对不同环境条件特殊对象考古发掘的三个经典范例。

在后来的专家论证会上,大家说的最多的词就是“震惊”“前所未有”“独一无二”。

这座中国沿海地区目前所见年代最早、埋藏最深的一处遗址,经过北京大学考古文博学院碳14实验室等4家国内外实验室测定的20多个数据显示,距今7800~8300年之间,早于河姆渡文化约1000年。

很多专家认为,在这1000年里,井头山的咸水环境变成了淡水环境,是一个沧海桑田式的变化,环境和文化共同推进的过程值得继续探索。

从井头山到河姆渡,百代光阴,天涯咫尺。现在还很难说,两地有多少牵连,但可以肯定的是,其间定有数不清的天灾肆虐和聚散无常,也定有照亮人心的劫后余生和点点希望。

远古江南

井头山的土样细细淘洗之后,偶尔会有些黑色的微小颗粒浮上来,经检测,那是少量炭化米、稻谷壳、水稻小穗轴。

以前中国发现那么多的贝丘遗址里,都没有发现过稻作农业的遗存。在显微镜下仔细观察,并一粒粒测量长宽比后,浙江省文物考古研究所植物考古专家郑云飞又惊又喜:聪明的井头山人,8000年前就在种水稻了!

如果说井头山人只是偶尔的尝试,那么时间轴再往后推1000年,河姆渡人已经会“批量生产”了。

孙国平曾多次听前辈们说起1973年的发掘场景,那是一个举世瞩目的发现——

当年遗址挖到第四层时,出现了一个像夹心饼干似的褐色小夹层。起初大家没发现有什么不同,后来凭经验和感觉,改用小手铲和尖手铲横向切开。当这些小夹层像湿巾纸一样被轻轻揭起,稻谷、焦谷、稻秆、稻叶和谷壳等水稻遗物,“猝不及防”地呈现在众人面前。

稻叶还是绿的,叶脉如此清晰;稻谷也是金灿灿的,上面绒状的稃毛依稀可辨。只是一经曝光便神彩顿失,变成了黑褐色,仿佛一群喧闹的孩子突然发现老师站在门口,瞬间噤声。

再往下挖,人人目瞪口呆:这简直是一个地下谷仓,数量之多、堆积之厚、保存之好,真是闻所未闻、见所未见。

后来浙江农业大学农史专家游修龄教授对河姆渡遗址出土的水稻作了更细致的研究,排除了野生稻的可能。

从此,浙江人可以骄傲地说,中国最早的人工栽培稻,来自我们河姆渡。中国是水稻发源地也被广泛认同,轰动了国际学术界。

井头山出现后,这个“最早”可以再往前推1000年。

从小小的稻种开始,几代考古人穷尽半生,用无数细枝末叶拼凑起远古江南,以及这个后来被称为鱼米之乡之处,人们生活的一点一滴。

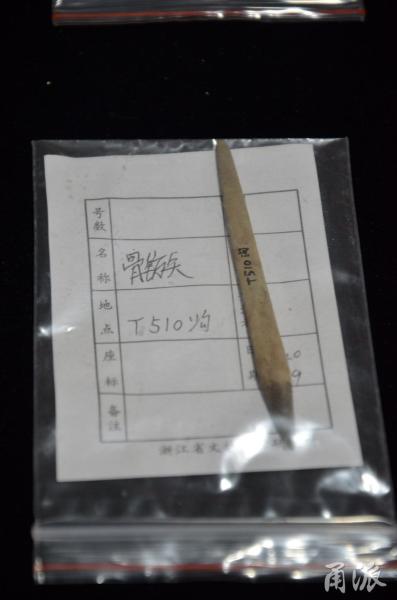

当年与人工栽培稻差不多时间陆续出土的,还有上百件骨耜,这是用偶蹄类哺乳动物的肩胛骨加工成的农具。重见天日的那一刻,湿漉光滑,泛着浅绿色的光彩,有半透明的玉质感。

真好看!有人愣了下才反应过来:这是耜耕农业的实证啊!

也就是说,除了渔猎、采集外,河姆渡人已经开始用原始的工具耕作。而大量出土的水牛骨骸,经鉴定为人工驯养动物,它们是农业耕作的好帮手。

河姆渡人还用树木搭起了自己的家,并发明了一直延用到现在的榫卯结构。

上千个木构件逐渐露出庐山真面目,它们以藤条或绳子捆扎,以石斧劈砍、以企口接拼,排列有序。

各种垂直相交的榫卯和符合受力要求的长宽比告诉后人,这些优秀建筑师创造的木构建筑史的奇迹。

以木桩为基础,桩上架设地梁以承托地板,又于其上立柱梁架,形成植根于地面,居住面悬空,顶上铺苇席以遮阳挡雨——这就是著名的干栏式建筑。

而在田螺山,这些建筑已有了初步功能分区:橡子满坑的储藏区、谷壳渔骨堆积的加工区,以及由众多单体巨大的方柱组成的礼仪性建筑……

自从通过对土壤微小植物元素的定量、定性分析,在村落外面发现了约1200平方米的古水稻田,以及类似田梗的田间小路后,孙国平对这片烂泥越来越执着。

而这片烂泥也经常给他以丰厚回报——

里面淘出了数十万颗各种鱼的脊椎骨、刺和鳞,并由此分析判断,当时人们常吃的淡水鱼有4种:鲫鱼、黄刺鱼、鲤鱼、黑鱼。

在黑漆漆湿嗒嗒的泥堆里,孙国平还挑出过用芦苇编成的席子,经鉴定距今约7000年,是中国现存最早的有准确鉴定和测年的编织品。当然,缝纫和编织的骨具也有不少。

此外,从出土的山茶属树根和菱角可以推断,六七千年前,人们不但会种茶,还会种菱角,这些都是国内“最早”。

孙国平在整理这些成果的时候,脑海中常常会浮现这样的画面:人们在杭洲湾和东海边小山丘环绕的平地中间,选一处地方临水而居,男耕女织,周围有林木茂密、蒿草遍野的山丘土岗,有游鱼成群、菱藕生长的河湖溪塘,还有芦苇丛生、稻田分布的低湿平地……

荇藻青青,风一过,摇得如痴如醉——那是前世的江南,远古的故乡!

作为全国重点文保单位,河姆渡遗址的“原始”得到了最大程度的保护。当年发掘的2630平方米早已回填,种上了水稻和茭白。远山如黛,数千年来,姚江一直这样缓缓流淌。

值班时,姚小强就住在博物馆里,这里的夜晚特别安静,凌晨4点左右窗外会传来第一声鸟鸣,很快有同伴应了,等到那些雀跃的呼唤越来越密此起彼伏时,天就亮了。

一晃在这里工作了31年,姚小强也说不清,到底是从什么时候起,自己开始心甘情愿和沉默的文物相守,并乐在其中。

农具、狩猎工具、纺织缝纫用具……每一件都有先人的手泽、亲切的情谊,像性格炯异的朋友,有的古朴踏实,有的内外兼修,有的看不出有啥用,但好看。它们仿佛是在告诉姚小强,当年的主人才不是茹毛饮血的南蛮,其中不乏才华盖世的艺术家。

而且他们喜欢画画,在很多生活器具上留下了火和鸟的图案。或者,那是当年的图腾。野兽出没天灾频繁的残酷里,一舌火光和一声鸟鸣,最能带来温暖希望吧。

姚小强特别推荐一把骨匕柄部的鸟形图案,残存的柄部精雕细刻出两组相同的对称花纹,每组的中心是一个似太阳似火球的圆,两侧各刻一对称鸟头,巨喙坚利,目光炯炯,面部和脖颈癯削有力,圆球下面的花纹似利爪似火焰。

姚小强记得,有位中国美院的教授来参观时曾啧啧赞叹:“哎呀,都赶上我们雕塑系二年级学生的水平了!”

这是人类童年的作品,没有美院、没有教授,一切全凭天真和天份。

他们应该也喜欢歌舞的吧,只不过没有曲谱记录旋律,只留下些加工过的木头骨头。骨哨其貌不扬,不过在鸟禽类肢骨中钻了些音孔,腔内再插一肢骨来变幻音阶。这个简陋的装置后来被联合国教科文组织定义为“世界管乐之祖”。

木筒则精致多了,一个个被打磨得光洁闪亮,缠绕着藤蔑。后来有人给它们取了个名字叫“?”,认为是最早的打击乐器。

木筒出土时泛出金黄色光泽,几可照人,有专家觉得表面应该经过髹漆。因为河姆渡出土过髹漆木碗,这是公认世界最早的漆器。

这些“最早”说明,当年的他们,也在想尽办法,让生活更美好一些呢。

井头山遗址开始发掘后,新出土的文物也让姚小强很着迷。那些陶器的设计虽然比千年后的河姆渡陶器简单得多,但也有绳纹、方格纹等不同纹饰,也有红、黑、褐等各种色彩。

工艺上,除了夹砂、夹炭外,还有夹蚌壳的,亮晶晶的,应该是把贝壳磨碎了再掺进去。

他们也用苇草编成大大小小的席,还用木栅栏围圈,可能用来临时养鱼……

8000年、7000年,时间看似无所不能地席卷一切,但姚小强觉得,一定有一些东西是亘古不变的:比如,喜欢在清脆的鸟鸣中迎来新的一天;比如,环境再恶劣,处境再艰难,也不忘寻找美和诗意;比如,人生短暂,微如尘埃,却从不放弃改造世界的决心和勇气……

参与设计河姆渡遗址博物馆时,姚小强将最后展示精神的板块定义为“心灵之声”,他希望那些经岁月冲击洗刷出的纹理,能让观众在某个瞬间,走进先人的内心,听到远古的呼唤。

井头山遗址的发掘工作还在继续。孙国平有一个心愿,希望能找到独木舟。因为独木舟对海洋文化影响非常大,现代船只建造都以此为样板。哪怕只发现一叶,也是先人走向海洋、开拓海洋的实证。

在这之前,他们已经陆陆续续地挖出了好几支船桨,出土时是金灿灿的原木色,非常光滑,显然精心打磨过。孙国平相信,有桨就一定有船,只是独木舟作为制作复杂的大型交通用具,非常珍贵,一定是人们逃难、搬家或是迁徙时带走了。

他同样深信,人类对海洋的探索,在8000年前就开始了。

除此之外,井头山还有许多未解之谜,比如从这里到河姆渡时代,中间缺失的1000年,到底发生了什么?两者间究竟有怎样的文化渊源?

“过去我在想,如果河姆渡是文明的摇篮,那么河姆渡人是从哪儿来的?我以为找到更早的遗迹,一切就迎刃而解。”孙国平笑道,“你想尽办法以为终于可以发现更多的时候,历史又会留下另一个悬念。”

一晃回到家乡快20年了,看着周围的稻子青了又黄,孩子慢慢长大,他常常感慨:“年复一年,那些文物不断告诉你祖先的历尽艰辛,再走进热气腾腾的生活,走近身边的父辈祖辈、亲朋好友,你会发现有些东西留在了你的骨血里,会感慨每代人的不懈努力,也会理解这个国家、这个民族走过的每一步!”

他说,年少时总想着跳出农门看外面更大的世界,现在才发现,自己多么爱这片土地,爱这里厚重的、壮美的、鲜活的一切。

所以,人人都在感慨古今巨变岁月无情时,他却觉得,历史长河里,人生就像赴一场通宵达旦的繁华盛宴,若注定来去匆匆,那么早到晚到、早走晚走又有多大区别?我们不过是以不同的方式珍惜流年,穷其一生探索世界,倾尽全力追求美好。

那些探索和追求,薪火相传,代代不息。

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com