这里

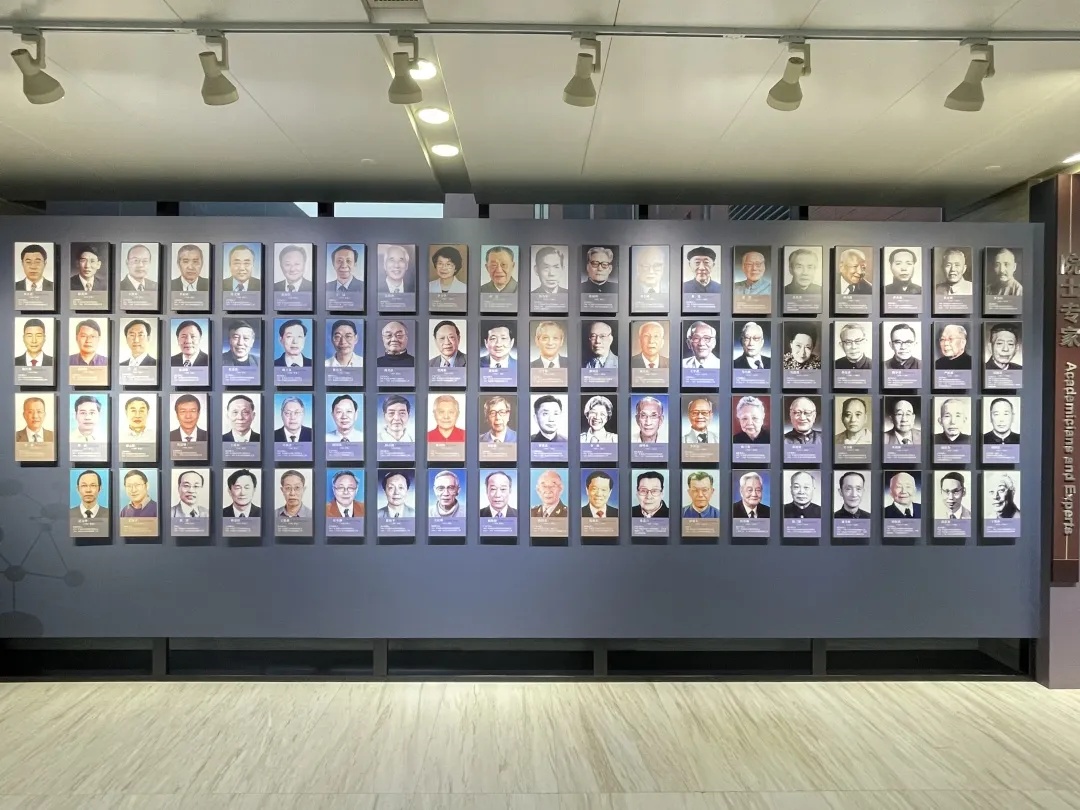

先后有70多位院士在此工作

一整面院士墙

星光熠熠

既有严济慈、施汝为、钱三强等

老一辈杰出科学家的照片

也有赵忠贤、王恩哥、高鸿钧等

仍在科研一线的科学家照片

这里

不仅有众多大师

现职的300多名科研人员

很多都身手不凡

铁基超导

拓扑半绝缘体

量子反常霍尔效应

拓扑半金属

……

在他们的努力耕耘下

我国在国际上引领了凝聚态物理的部分研究方向

这里

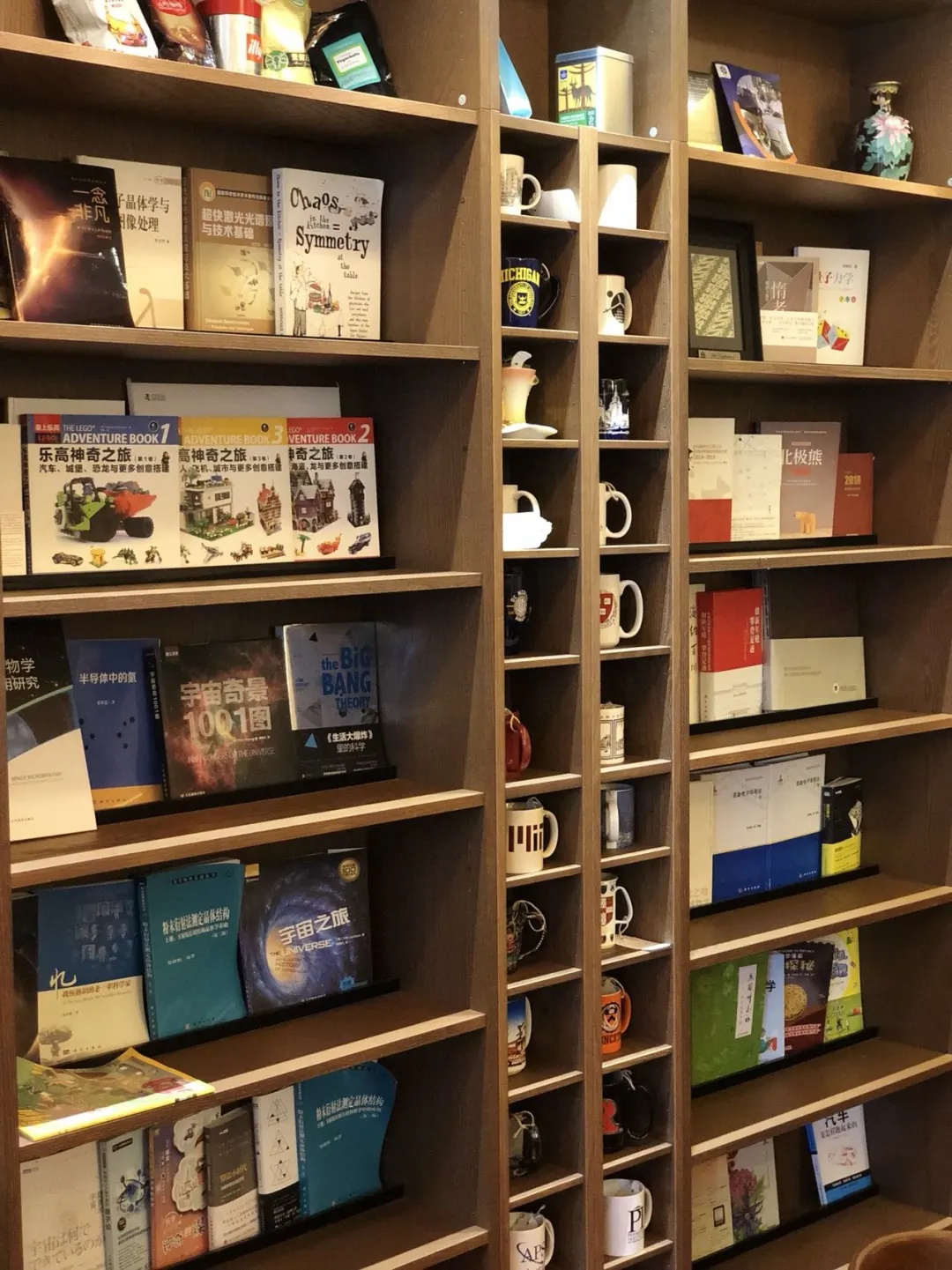

还有享誉学界的咖啡厅

一边喝咖啡

一边畅聊

聊着聊着

灵感碰撞、火花四射

国际上首次观测到“三重简并费米子”

就源于一次咖啡时间

这里

就是中国科学院物理研究所

经社君带您走近他们

破解这个最强物理“天团”的人才密码

物理所大楼里的院士照片墙。

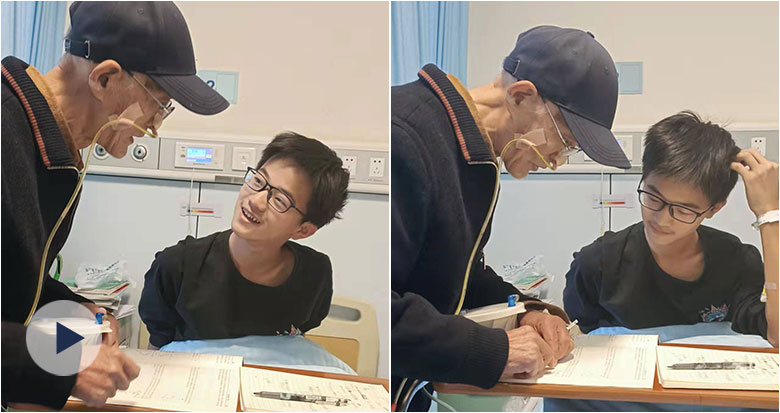

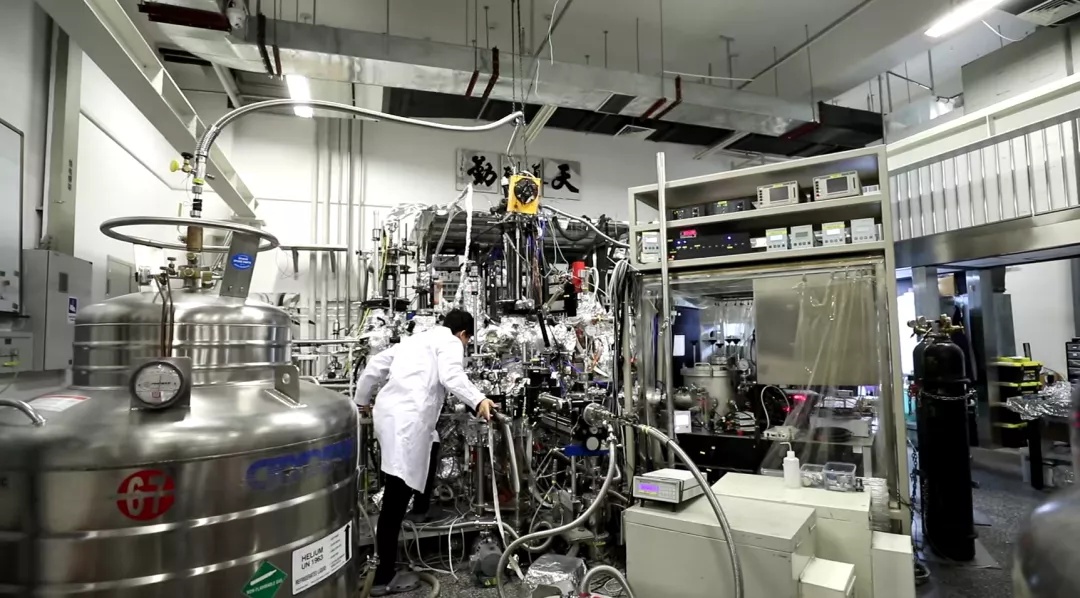

科研人员在进行测试。

新入所研究人员,6年内不需任何考核

科研人员正在调适全自动软包电池生产线。

2009 年,当很多人聚焦锂离子电池的时候,物理所研究员胡勇胜把目光转向了冷门的钠离子电池。

那年3 月,他刚刚从国外回到物理所工作。

“说实话,从我们刚刚开始做,一直到现在,都不断有人质疑这个事情究竟行不行。”胡勇胜说。

好在所里一直给予胡勇胜及其团队极大的信任和支持。

在物理所,新入所研究人员,6 年内不需要接受任何考核,工资为年薪制。在此期间他们不必为了考核、为了经费而被动改变研究方向。

受益于此,胡勇胜在最初的6年里,并没有因研究方向“冷门”而遭遇任何不公,也从没有为经费不足烦恼担忧。

“那是我的一段幸福时光,全身心投入科研,不用为任何事情分心。”胡勇胜说。

前6 年的潜心研究,为胡勇胜团队成果的集中爆发奠定了坚实的基础。如今,团队研发的全球首款具备自主知识产权的钠离子电池已实现量产,推出首套全球最大的兆瓦时钠离子电池储能系统。

和胡勇胜一样,很多科研人员都在所里支持和保障下,平稳顺利地度过了最初的适应期,走上正轨。而后,一个个突破也随之而来。

物理所副所长胡江平说:“稳定的经费支持,减少了各种名目繁多的评估,也避免人才被‘帽子’‘头衔’扰乱心神,保障了人才潜心科研。”

“有了制度的保障,我们不用再整天想着怎么跑项目争经费,可以完全安心地只做科研。”物理所研究员金魁说。

不唯“帽子”,不唯论文,以“成果”论英雄

科研人员在超导实验室进行超导样品传输与退火处理。

什么样的人才是真正的人才?

在物理所,评价的标准不唯论文,也不唯“ 帽子”,而是真才实干说了算。

对此,金魁深有体会。

2012年,他学成归国,来到物理所超导国家重点实验室工作。回国前,他就已做出优秀的科研成果,在《自然》上发表过论文。

但在物理所,没人有“特殊待遇”,最有分量的研究员职称评审也非常严格。

金魁说:“所里真正看重的是,你来之后有没有做出重要的成果和贡献。要证明自己的能力,获得大家的认可,只有埋头苦干,拿出点真本事。”

和国内不少研究机构一样,物理所也一度以论文发表量作为唯一评价标准。随着我国科研实力的增强,在由“ 跟跑”向“ 并跑”“ 领跑”转变过程中,唯论文的评价标准已明显不利于原创性重大成果的出现。

物理所及时改革,于2009 年6 月废止论文奖励办法,实施了“国际评价”和“ 学术交流”相结合的考核评价方式。

胡江平说:“简单说就是以‘成果’来论英雄。考核不数文章、不看影响因子、不看经费数量,而是强调成果质量和价值,看是否做到国际前沿、是否解决了重要学术难题、是否具有重大原创性突破、是否符合国家发展战略需求。”

2004年,周兴江来到物理所,并担任超导实验室主任,开始全身心投入仪器研制和设备搭建。在此期间,周兴江多年没有发表论文。

但是,在新的考核评价制度下,“没有论文”并没有成为周兴江在所里成长和发展的“拦路虎”。各种制度的保障让他没有任何束缚,大展拳脚,最终研制成功多项设备。

得益于此,一项项重大突破性成果相继诞生。

周兴江的故事再次说明,基础研究要“坐得住、钻得进、研得深”,就必须不断改革、健全科学评价考核机制,保障人才潜心科研。

宽容、开放,科学面前人人平等

物理所的咖啡馆

胡江平说,科学家自身的兴趣和好奇心是推动科研创新的原动力,而激发兴趣和维系好奇心的关键,正是打造一个“ 宽松、公平、开放”的学术环境。

他记得,新建物理所大楼时,大家建议,展板可以少一些,但黑板一定要到处都有,让研究者能随时随地把灵感记录下来,产生思想的“火花碰撞”。

2017 年6 月,翁红明和两位同事石友国、钱天带领团队首次观测到“三重简并费米子”,引起国际物理学界关注。

这一成果的缘起,就是石友国、翁红明、钱天3 位青年科学家一次喝咖啡时的“思想碰撞”。

物理所的咖啡厅在学术界享有盛誉,不但因为咖啡好喝,也因为常有科研人员汇聚在此畅聊科学、各抒己见,聊着聊着,灵感经常“火花四射”。

和大家一样,翁红明、石友国和钱天工作之余也喜欢在咖啡厅一聚。翁红明有什么新想法一定第一时间告诉他们,石友国和钱天在实验过程中有什么新发现或疑惑,也会第一时间反馈给翁红明。

“闲聊中就能交换信息,我们的交流是完全敞开的,毫无保留地让大家知道我们做了什么。”翁红明说。

“在咖啡厅喝着一杯咖啡的工夫,你就会发现一个问题解决了。”金魁说,“ 不同研究方向的同行们互相聊一聊,思想一碰撞,思路一打开,很快事儿就可以做起来。”

物理所提倡百花齐放、百家争鸣,无论学术泰斗,还是刚入所的科研“青椒”,在科学问题面前人人平等,几代科研人员共处一室,公开辩论的场面随处可见。

金魁说:“ 我们组里的学生可以向所里的任何一个老师请教,我也很鼓励他们去这么做,老师们也都很乐意解答。”在这样的良好传承氛围中,一代代年轻科研人员们茁壮成长。

在对内营造浓厚学术氛围的同时,物理所也在不断敞开大门,拓宽对外交流的渠道。毕竟,在这个探索未知、追逐前沿的领域,闭门造车只能成为井底之蛙。

胡江平说:“合作和交流可以极大地促进人才的成长和科研成果的产出,也是物理所能够在国际上吸引最优秀的科研人才投身于祖国科研事业的保证。”

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com/13736009897