中国宁波网记者 王悦宁 通讯员 李敏 陈梦妤

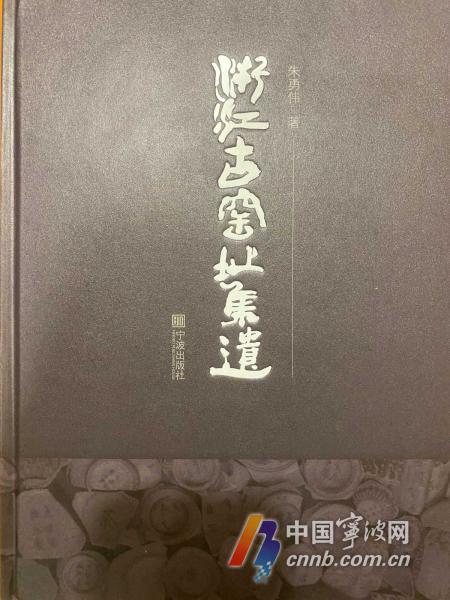

“这是宁波古窑址出土的东汉末期青瓷,这是在绍兴找到的西汉小陶罐,这是在金华找到的北宋末珠光青瓷碗……”在鄞州区明楼街道明北社区,80岁的朱勇伟翻开他刚出版的《浙江古窑址集遗》,滔滔不绝说了起来。

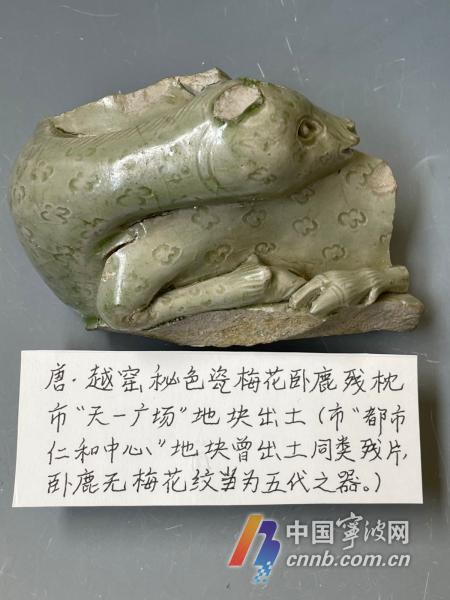

“在很多人看来它们或许是‘垃圾’,但其实它们都是历史的见证。”书中全是一张张陶瓷的残件碎片照片和介绍,涉及宁波、绍兴、台州、金华、衢州等9个地区的古窑址。

《浙江古窑址集遗》一书的出版朱勇伟花费了七年,里面的内容是他40年的心血,几乎跑遍了浙江省的主要古窑址。

当过兵、种过田,却对捡“垃圾”入了迷

走进朱勇伟的家中,书房、客厅、卧室摆满了碎瓷片、陶罐、盆、碗、碟……一排排、一筐筐,朱勇伟还按照年代分门别类,并在每个碎瓷片上标注了出土地。

每天,他都要拿着这些碎瓷片擦拭、观察、研究,有时候到了深夜也乐此不疲。

朱勇伟

朱勇伟曾经就读过地质学校的矿产专业,也当过兵、种过田、摆过摊、放过电影,但是最喜欢的还是地里捡来的石头、古钱币等。

“差不多1984年开始,一直到了现在。”朱勇伟回忆刚开始接触碎瓷片的经历,记忆犹新,“那时宁波到处都在拆房子、拆建筑,因为喜欢古钱币,我就经常去建筑垃圾中翻找,找着找着,就发现有不少碎瓷片。”朱勇伟说,他发现这些碎瓷片上有图案、有文字,不少写着大清乾隆年制、大清嘉庆年制,这让他有了不少兴趣。

朱勇伟家中的柜子里都是古陶瓷。

就这样,他开始边捡边学,翻找各种材料书籍,请教收藏的朋友,时间越久对碎瓷片就越发痴迷。

一辆自行车,跟着渣土车满城跑

捡碎瓷片就得跟着建筑垃圾跑,从20世纪80年代中期开始,宁波哪个地方要改造或是老房子要拆迁了,不管路途多远,朱勇伟都要跑去看。“运送建筑垃圾的车,一般都是晚上一车一车地往郊外跑,我就跟在车子后面,随着车子留下的行驶轨迹去找。”

朱勇伟研究古陶瓷片。

朱勇伟跟车,都是骑着一辆自行车,不顾大风大雨。有时跟丢了一辆车,他就在十字路口等着下一辆,直到找到它们的倾倒场。

雨后的渣土堆,因为被雨水冲刷了表面,是发现碎瓷片的最好时机。这时,朱勇伟就会出现,在土堆里弯着腰寻寻觅觅,经常衣服上沾满泥巴。

朱勇伟家中的碎瓷片、陶罐、盆等。

除了在垃圾堆里寻找,朱勇伟也常常自费买碎瓷片。好在,女儿非常支持他的爱好,还时常陪着父亲到处买。“我女儿经常说,老爸你放手去干,我无条件支持你。”

初次出版,让他信心倍增

为了能够探究古陶瓷片的更多历史,1994年,朱勇伟做了一个大胆的决定,退职下岗,开始跑窑址。

一辆自行车,一套补胎工具,一些干粮,他就大胆地出发了。有时到了荒郊野岭,他就搭乘当地村民的农用车、蹦蹦车。

朱勇伟寻找窑址时乘坐的蹦蹦车。受访者供图

有一次天还未亮,他就上路了。一路从宁波过镇海的纹溪,经慈溪的上林湖下余姚,越四明湖,直至上虞的小仙坛。这一次来回14天,行程500公里,不仅带回来了不少古陶瓷碎片,也渐渐认识了越窑。

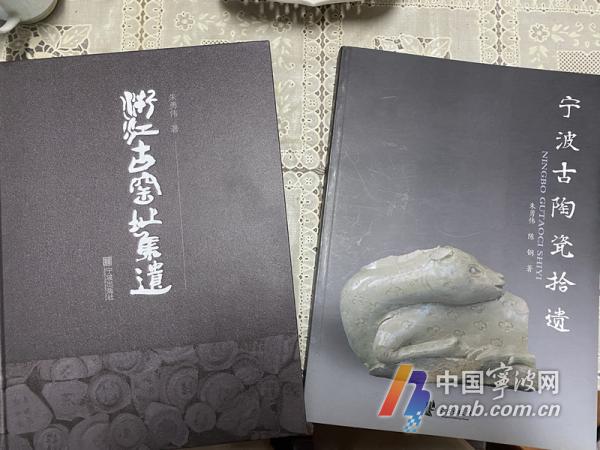

2007年,朱勇伟与人合作出版了《宁波古陶瓷拾遗》一书,书中收录了近千件宁波老城区出土的古陶瓷,从原始社会至六朝、隋唐、五代、宋、元、明、清。他还对这些古陶瓷标本按窑口进行分类研究,对越窑生产的青瓷制品及其时代特征与生产工艺,都有独到的见解。

朱勇伟出版的两本书。

这本书的出版,还受到专业人士的肯定,这也更加坚定了朱勇伟对古陶瓷研究的信心,于是他将目光投向了浙江全省的古瓷器。

孤身一人,跑遍全省300多座古窑址

“我是浙江人,浙江是瓷的发源地,现存有很多古窑址,我应该去看看,将遗漏的历史重新找出来。”但凡在书籍材料中看到有关浙江省古窑址的线索,哪怕只是只言片语,不管在哪,行程多远,朱勇伟就会立刻出发寻找。山坡、峡谷、溪边、坟墓边……都有过这位老人寻寻觅觅的身影。

朱勇伟寻找古窑址遇到的原始古道。受访者供图

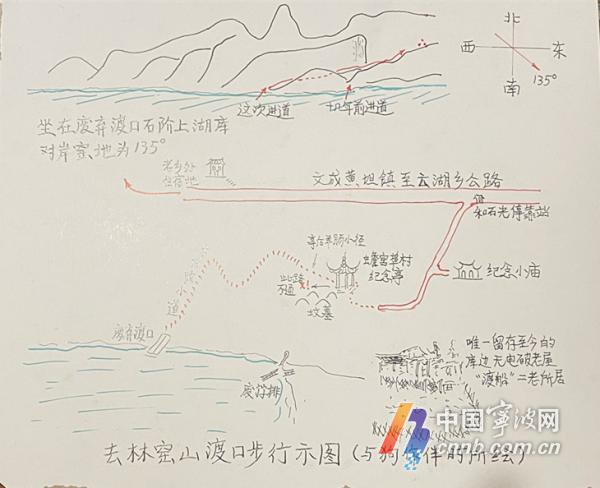

古窑址大多存在于无人的山区中,其中的危险和难度可想而知,划伤、滚落是常有的事。2013年,到温州寻找林窑古窑址让朱勇伟终生难忘。“到了山里,手机信号完全没有,一路坐着村民的蹦蹦车,只能看到泥泞的小路和最原始的老屋。到了水库边,我无路可走,运气好的是有一老人有竹排可以渡我到林窑山……”一路下来,朱勇伟全身湿透,刺伤无数,在村民家里留宿一晚之后,第二天中午,他终于在一处茅草地找到了窑址。

朱勇伟手绘的寻找古窑址的地图。受访者供图

到目前为止,朱勇伟跑遍了全省300多座古窑址,找回了很多宝贝,有时候背回家的沉甸甸的一袋可以有20斤。目前朱勇伟家里的古陶瓷碎片已经有2万多片。

再次出版,从一窍不通变身专家

不久前《浙江古窑址集遗》一书出版,90%的内容是朱勇伟亲历,他自己也从一窍不通到一看一摸便可以知道是出自哪个古窑址,哪个年代的古陶瓷专家。

朱勇伟收藏的古陶瓷。受访者供图

为了摸清宁波东钱湖一带的古窑址现存情况,他曾去了不下百次,最终绘制了《东钱湖窑址群示意图》。

在采访中记者了解到,朱勇伟已经转让了44片古陶瓷标本于宁波博物馆。其中在宁波城区东渡路市舶司(务)遗址出土的,12世纪中期高丽青瓷黑白镶嵌“角抵图”罐残盖,弥足珍贵。

12世纪中期高丽青瓷黑白镶嵌“角抵图”罐残盖,朱勇伟已经转让于宁波博物馆。受访者供图

“古陶瓷的珍贵之处不在于它本身,而是它具有的历史文物价值,可以帮助更多的人了解区域历史文化,树立文化自信。”朱勇伟说,如今家里的古陶瓷他在等待着机会,希望可以捐赠给专业机构,去发挥它们应有的价值。

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com