阮列敏:创新来自临床 归于临床

稿源: 中国宁波网-宁波日报 2025-02-11 07:17:00

人物名片

阮列敏,宁波大学附属第一医院党委书记,兼任宁波大学医学部副主任,中西医结合心身医学科主任医师、博士生导师。长期致力于心身疾病的临床诊疗与科研工作,相关成果被写入《心身医学进展》,并被德国等欧洲国家的“疾病诊疗指南”引用。引领学科入选全国精神病学学术影响力百强。

核心观点

-医学科研创新之路没有捷径,只能踏踏实实,一步一个脚印,在临床实践中去发现去探求

-研究创新成果也要反哺到临床,使临床技术更强,从而造福患者与社会

-不能一直沿袭传统思维方式,一定要去改良、去创造、去发明,每一个进步,可能对患者都大有帮助

-现在,无论是专业科研人员,还是临床医生和护士,都树立了创新理念

2024年12月,浙江省科技厅发布2025年度“尖兵领雁+X”科技计划立项项目清单,宁波大学附属第一医院有5个项目上榜,其中包括心身医学科阮列敏团队项目。

作为浙江省区域医疗中心,近年来,宁波大学附属第一医院积极推动自身由临床型医院向研究型医院转变,在医疗服务、科学研究和成果转化等方面持续发力,综合实力快速提升。2022年、2023年,在中国医院创新转化排行榜上,该院连续两年居全省地市级医院首位;12个学科跻身2023年中国医院科技量值学科前百强;2024年,该院入选浙江省研究型医院建设单位名单。

从临床型医院到研究型医院,这家医院如何实现美丽蝶变?科技创新会给医疗单位带来什么?近日,记者对该院党委书记、宁波市科技创新特别奖获得者阮列敏进行了专访。

研发人员在做实验。

我们在科研工作上有底气

记者:我注意到一个现象,这两年,无论是宁波市科学技术奖还是浙江省科学技术进步奖,在获奖者榜单上,宁波大学附属第一医院的名字频频出现,为什么能取得这样的成绩?

阮列敏:这几年,我们医院在科技创新的硬件、软件上加大了投入,成果确实比较显著。

从2019年开始,5年间有4次获得宁波市科学技术进步奖一等奖,其中2023年从创新特别奖到一、二、三等奖各奖项都有。2023年,我们还获得浙江省科学技术进步奖三等奖,虽然这不是我们第一次获此奖项,但当年我们一口气拿出5项科技创新成果去申报省科学技术进步奖,这本身就说明现在我们在科研工作上有底气、有实力。

应该说,成绩来之不易。毕竟医院不像科研院所,医疗业务仍是医院的工作主体,科研工作的推进需要各层面的合力。

近年来,市委、市政府加快推进“医学高峰”计划,高度重视医疗卫生科技创新工作,在软件、硬件建设上给予大力支持。市科技局和市卫健委等相关部门多次来现场指导,帮助我们把握科研方向。医院也不断加强对全院职工的科研培训,加大对科研创新的激励力度,同时营造浓厚的创新氛围,这才取得了这些成绩。

医院里的科研创新氛围浓厚。

最近五六年医院得到飞速发展

记者:宁波大学附属第一医院以前是偏临床型的医院,从什么时候开始医院对科研越来越重视?为什么会有这种变化?

阮列敏:回顾医院发展之路,原来仅有月湖院区那几幢大楼,建筑面积约7万平方米,承担的工作量却是全市医院里最大的,比如我们的门诊量、出院病人数量,一直居全市综合性医院之首。

在当初艰苦的条件下,医院的科研设施自然捉襟见肘。我记得当时根本就没有真正的医学实验室,科研用房也很少,医务人员要跑到宁波大学、中国科学院宁波材料所去做实验。

后来,我们设立了医院第一个中心实验室,引进人才,购买科研仪器设备,建立起转化医学实验室和干细胞实验室,这也是全市卫生系统最早的市级重点实验室。

要说医院的飞速发展,还是在最近五六年。2018年,我们租用建行宁波市分行的大楼,建立起中心实验室、转化实验室、医工交叉实验室等。后来,我们在方桥院区专门建设一栋科研大楼,预计今年6月完工。

2024年7月,省卫健委确定研究型医院建设单位10家,我们医院是宁波两家入选医院之一。目前,我们医院已经建设了省重点实验室和省工程研究中心,这在卫生系统尤其是地市级医院里并不多见。这些基础科研平台的建设,为医院科研工作的不断进步打下了良好基础。

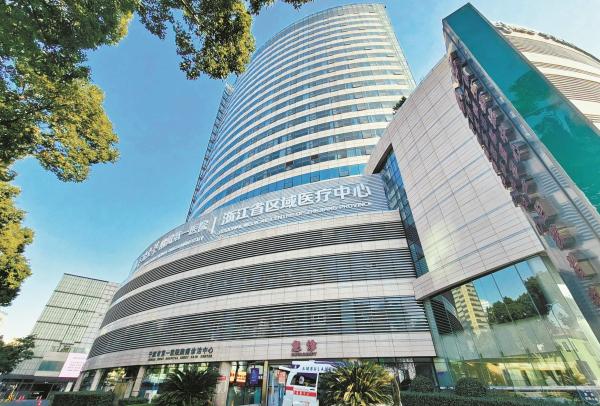

宁波大学附属第一医院月湖院区。

科研工作没有捷径可走

记者:创新成果的不断涌现,离不开科研人才的努力。除了硬件建设之外,宁波大学附属第一医院在软件建设上有哪些探索经验?

阮列敏:打造研究型医院,引进人才、培育人才都很关键。近年来,我们引进和自主培育了800多名高层次人才。医院目前有员工5300人,专业科研人员(不含临床医生)占全体员工的1.8%。这个比例已经接近省级研究型医院建设的要求了,但是我们还需要进一步提升,在科研人才队伍建设上继续下功夫。

以前,我们医院的主任医师虽然有做科研的意愿,但因临床任务繁重,没有更多精力搞科研。所以,我们招聘专职科研人员,培育科研创新理念,以此带动临床学科的科研能力,医院的科研氛围今非昔比。

很多同行询问:为什么这几年宁波大学附属第一医院的科研发展这么快?其实从十几年前开始,我们就一步一个脚印、踏踏实实地搞科研,因为搞科研工作不能靠侥幸心理,也没有捷径可走。

希望能找到客观的、绝对的抑郁症诊断标志物

记者:这些年,您在科研上亲力亲为,收获不小,连续获得宁波市科学技术进步奖一等奖、宁波市科技创新特别奖。请您介绍一下您的研究情况?

阮列敏:我是精神卫生科的医生,在我们医院,这个学科现在叫心身医学科。我自己长期致力于心身疾病的临床诊疗与科研工作,这些年来取得了一些成果,被写入《心身医学进展》,并被德国等欧洲国家“疾病诊疗指南”引用。

抑郁症是我的第一个课题研究方向,当时主要是研究抑郁症跟心内科心血管疾病之间的关系,也就是探索抑郁症究竟对血管疾病的发生、发展产生了什么样的不良影响,找到两者之间的相关性。后来,这项研究成果获得了浙江省卫生科技进步奖。

关于抑郁症的诊断,在世界范围内存在着一个“卡脖子”的难点。我们知道,抑郁症发病率比较高,但诊断困难是最大的问题。抑郁症不像其他疾病,比如体温量出来超过37.5℃,就说明你发热了;血压超过130/90mmHg,就说明你血压高了。抑郁症的诊断主要依赖于医生的临床经验,没有一个客观指标可以直接拿来作为判断依据。所以现在国内外都在开展这方面的研究工作,希望能找到一个客观的、绝对的标志物,显示与抑郁症相关,使其成为抑郁症诊断的依据或者指南。

目前我带领的心身团队正对神经精神疾病的发病机制及新型诊疗技术研发等开展研究。我们希望能跳出常规思路,结合多重光学生物芯片,制作可穿戴设备,同时研发抑郁症诊疗的新平台。目前我们正在和杭州师范大学合作开展这个项目。前不久,这个项目还入选省科技厅“尖兵领雁+X”科技计划立项项目。

一定要去改良、去创造、去发明

记者:可能有人会说,医生的职责就是看病,把临床工作做好不就好了吗,为什么要这么重视科研?科研和临床,您觉得是什么关系?

阮列敏:有些市民觉得宁波的医院不够好,与一线城市的大医院比有差距。这个差距体现在哪里?我想科研能力就是最主要的方面。

其实,宁波医院的临床水平真的很好。比如说,我们医院神经外科的脑肿瘤手术量排在全省前列,心内科诊疗水平位居全省前五,前列腺癌诊治水平位列全省第二,诸如此类优秀的学科和优秀的医生还有很多。

临床技术水平的提升和科研能力的提升相辅相成,现在宁波整个卫生系统都很重视科研。

我们若想要真正理解和实践科研工作的内涵,就要立足临床,发现问题,明确研究方向。同时,研究创新成果也要反哺临床,使得临床技术更强,造福患者与社会。所以,创新来自临床,又归于临床。

一名医生,想要在专业领域和患者心目中有影响力,首先要不断提升治疗水平。我们不能一直沿袭传统思维方式,一定要去改良、去创造、去发明,每一个进步,可能对患者都大有帮助。

比如,我们医院肝胆胰外科研发的肝胆胰手术计算机辅助决策系统,改变了以前靠CT平面图作为依据的老方法,通过三维成像技术,帮助医生更加精准地实施手术。现在这项技术我们不仅自己医院在用,还应用于国内数十家三甲医院。

临床医生和护士搞创新,病人少遭罪

记者:近年来医院高度重视科技创新,持续打造科技创新的生态,这些实践给医院带来哪些变化?

阮列敏:在最新公布的2024年上半年浙江省三级医院DRG绩效考核中,医院疾病诊治综合能力及病种难度均位居全省第一。在全省重点监控病种(术种)中,医院13个病种(术种)位列全省前三,37个病种(术种)位列前五,71个病种(术种)位列前十,这都是科研带来的变化。

不仅如此,我感受很深的一个变化是,现在,不论是专业科研人员,还是临床医生、护士,都树立了创新理念。我们ICU病房的一名护士在护理过程中发现,患者的插管容易脱落,而且冲洗困难。有一次,她带着儿子去玩,从一处喷泉上得到启发,对插管技术进行了改良。问题解决了,病人少遭罪,还能预防院内感染。还有一名护士长,发现原来的输液架操作起来不方便,于是自己想办法改进,让输液架好用又安全。所以,现在医院里的科研创新从细微之处入手,可以说是无处不在,这也是我们最想看到的。

甬派客户端宁波日报记者成良田通讯员宣 科

图片由宁波大学附属第一医院提供