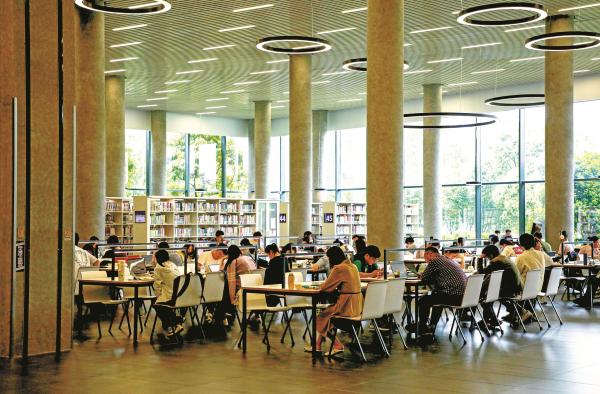

宁波图书馆一角。(徐诚 摄)

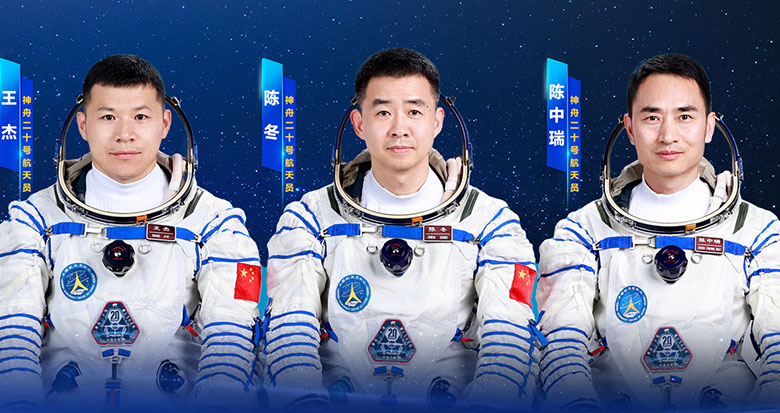

在第30个世界读书日,宁波再赴一场书香之约——昨天,“培育读书风尚 建设文化强国”第四届全民阅读大会在山西太原举办。宁波创新打造的“我陪孩子读经典”全民阅读品牌,在大会的城市阅读论坛上亮相,出席活动的代表向全国书友分享宁波的阅读故事。

移动的“书香巴士”穿梭于历史遗迹与现代楼宇之间,孩童共读《三字经》的琅琅声在古老的城墙下回荡……这场始于亲子陪读的文化实践,已从最初的个人行为习惯升华为建设书香宁波的传承精神并注入城市肌理,推动阅读融入大众的日常生活。

宁波如何以阅读推动城市的文明建设?全民阅读的“宁波范式”又何以走向全国,成为可供各地借鉴的经验样板?

“读经典·育未来”活动现场。(受访单位供图)

从“小我”到“大我”,编织全民阅读网络

“我陪孩子读经典”中的“我”是谁?

经典阅读的推广,首先要解决的是“谁来做”的问题。宁波用一个“我”,撬动“最大公约数”。这些年来,“我”的角色在不断扩容——

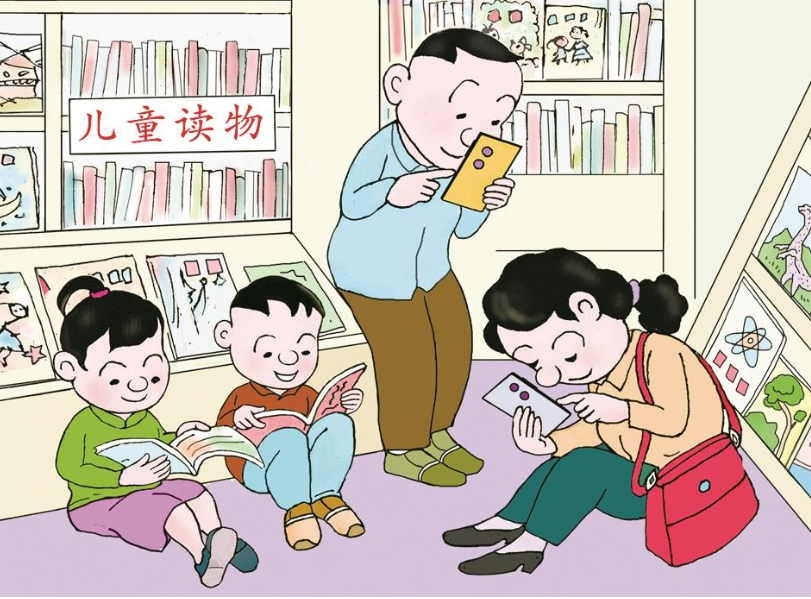

“我”,不仅包括家长、老师、作家、国际友人等人群,还包括来自社会各界的志愿者、数字人等。将“陪读”主体从父母扩展至全社会,让每个“我”成为阅读的传递者,构建多元的“阅读主体”,正是宁波的创新之处。

北仑区的“卡娃灯塔计划”聚焦集卡司机群体,邀请劳模工匠担任领读人,通过线上共读、线下驿站,填补流动家庭亲子陪伴的空白;慈溪市的“书香音乐嘉年华”,为外来务工人员子女开启青瓷文化之旅……

这种全民伴读的方式,打破了传统的家庭教育边界。自去年以来,宁波开展名家分享、走读研学、公益陪读等活动1.5万场次,平均每天有超过30场的阅读活动在全城铺开。

一年来,“百万学生走读宁波”“百场经典导读进校园”“百企千匠万家读经典”等系列活动有效链接各行各业,受益人群超过2200万人次;宁波图书馆15岁以下少儿阅读群体办证量同比增长3倍。

从家庭到城市空间,从历史经典到时代新声、从“亲子陪读”到“全民共读”……在宁波,阅读不再是孤独的跋涉,而是成为代际对话的纽带、城市文明的基因。

天一阁晒书大会现场。(徐诚 摄)

从“有限”到“无限”,构建全域阅读生态

阅读活动需要载体,更需要场景。宁波将经典阅读从书页中解放出来,以创新思维重构阅读场景,构建“无处不书,处处可读”的全域阅读生态。

海曙区打造的“罗城书香专列”将罗城六门、天一阁博物院、望京门城墙遗址博物馆等文化地标串联成“移动课堂”,乘客在游览中实现“行一路,读一城”;鄞州区在餐厅、咖啡馆、医院、社区等处打造“主题阅读空间”,市民扫码即可进入数字阅读世界;镇海区开展“啃读经典·书香六脉”活动,将海防遗址、商帮故居变为研学课堂,让儿童以“走读”触摸历史……

通过创新“陪”的形式,宁波发动家长陪读、老师引读、社会伴读、名家领读,并依托数字化手段实现远程共读,打造文化的多元介质和多维场景,重构了人与书的“相遇”方式——

在凉山、库车等对口支援地,“山海共读”特色阅读活动促动三地学生共读经典、互写书信。在海上丝绸之路和“一带一路”沿线节点城市,宁波联动发起十城百校万人“共读海丝经典”行动,开辟“书香出海”航道,释放阅读多元价值与辐射效应,续写新时代的“海丝故事”。

从书页到街巷,从线下到“云端”,从本土到国际……宁波的阅读实践证明:阅读早已超越知识获取的手段,而是成为文化传承、城乡互动、文明互鉴的文化纽带。

户外亲子阅读。(受访单位供图)

从“无形”到“有形”,构筑触手可及的精神空间

在宁波,阅读不止于纸面,各类城市空间都是鲜活立体的“书卷”。

从覆盖市、县两级的少年儿童图书馆,到嵌入地铁、商圈、文博场馆的“城市书房”,在宁波这座城市的4500多处转角,都能遇见“诗和远方”。广大市民身处“15分钟阅读圈”,时时处处享受阅读、感知美好。

而138个沉浸式文化空间,更将阅读升格为立体体验——在天一阁,可以亲身体验古籍修复技艺,让古籍重焕生机;在“四明书局”,可以一边品茗,一边研读经典,在茶香与书香中呈现一场当代雅集……当阅读成为空间的生命内核时,城市便有了文明的温度与厚度。

12个市级部门共同构建起“一部门一特色”的联动模式,让阅读推广从单点突破走向系统发力。市委网信办以AI技术立体解码历史文化典故,让千年智慧在数字时代焕发新生;市委党史研究室编写的红色读本,将家国情怀种进青少年心田;市民政局的“老小牵手·阅享时光”行动,让孝亲文化在共读中代代相传……每个部门组织开展的阅读活动都各具特色,为宁波这座“阅读之城”添砖加瓦。

而各区(县、市)的特色阅读活动,则让阅读与地域文化水乳交融。奉化区立足“文化+旅游”,擦亮“阅读越棒”阅读品牌;象山县依托影视资源打造的“情景演读”,让经典故事在角色扮演中焕发新生;余姚市推出的“十条走读线路”,依托浙东唐诗之路,串联起河姆渡遗址、四明山红色基地等地标;宁海县将“方孝孺读书季”与“霞客文化探源”相结合,完成对地域精神的立体解码;江北区依托大师工作室开展不同类型的“艺术+阅读”活动……

宁波10个区(县、市)将经典阅读与地域文化基因深度融合,并进行创造性转化,让文化DNA转化为特色阅读IP,成为塑造城市品格的核心动能,从而形成全民阅读的“宁波范式”。

从“一人陪读”到“全城共读”,宁波用“我陪孩子读经典”破解了全民阅读的深层命题——当每个家庭都参与阅读,每本经典都在时代语境中重生,城市也就像一本永远打开的书,每个市民都将成为这本书的作者与读者,让书香成为城市最优雅从容的气质。甬派客户端宁波日报记者 廖惠兰

一城书香为何飘不绝?

一池春水倒映着藏书楼,风里浮动着樟木与芸草的暗香。在天一阁状元厅的廊檐下,近十位民间藏家携上百本压箱底的宝贵书籍亮相,来往游客或驻足品评,或翻读半晌,再现古人“曝书会友”、私藏共赏的雅集盛况……

如果说深藏是文明的延续,那么共享便是知识的传递。

今年4月23日,是第30个世界读书日,天一阁的一场“晒书”活动,不仅让我们看见了中华藏书文化从家族秘守到全民共享的蜕变,更让我们“读懂”了宁波书藏古今的精神内核。

深藏:千年文脉的绵延

450多年前,范钦以一己之力筑天一阁,藏天下书。他游历四方,广收典籍,与藏书家丰坊、王世贞互借抄录,使天一阁形成了独具特色的藏书体系,最终成为中国古代私家藏书楼的代表。

然而,长久以来,作为宁波藏书文化的象征,天一阁存在的意义,早已不限于书籍典藏,而是作为爱书、护书的精神载体,在甬城百姓的精神文化生活中扮演着重要角色。

去年3月,在“晒晒书香味”活动中,镜头对准的是北仑居民邱忠国为6万余册中医药古籍安的“家”。在他的珍藏书籍中,有很大部分是从市井书摊上淘来的。他几十年来苦寻书籍的足迹遍布大江南北。旧书摊、旧书店、废纸堆,以及废品收购站……民间藏书家在那些废旧书册里,“打捞”一张良方、一段历史。

20多年坚持收藏连环画的吴建国,经常蹲守在旧书摊旁;珍藏了几千册“红色家底”的陈苗根,为搜集一本书反复登门拜访。如果说,珍稀古籍是“一纸千金”,那么比古籍更珍贵的,便是这种执着的藏书精神。

除了藏书精神,“经世致用,人弃我取,时著为主”的藏书理念,同样是天一阁留下来的宝贵精神财富。

“天一阁所藏的各地地方志和科举录等古籍文献,是重要的历史资料。而家谱与国史、方志并列,同样是国家历史、民族文化的一部分。”藏有近3万册古籍家谱的家谱收藏家、作家励双杰为自己的藏书阁命名“思绥草堂”。他说,家谱在,人生尚有来处,“相比一间实体的藏书阁,其重要意义在于追根溯源”。

对于这座城市的爱书之人来说,藏书之深,不在于楼阁之高、典籍之多,而在于那份对知识的敬畏与爱惜。

共享:从深阁到市井的破壁

在古代,藏书楼侧重于“藏”,在一般情况下不具备现代图书馆的开放共享功能。自明代范钦创建以来,天一阁“代不分书,书不出阁”的严苛族规,以极致的“深藏”策略为后世的文化共享奠定了基础,但也使得其藏书几乎与世隔绝。

4月20日,“书海奇遇——天一阁晒书大会”在天一阁状元厅启幕,将古人“曝书会友”传统链接到现代人的阅读生活——让深阁典藏走进市井烟火。

民间藏家带着藏书来到天一阁活动现场,分享阅读心得与收藏故事。看着来来往往好奇翻阅的游客,尽管内心有点“心疼”,但励双杰依旧说“藏为所用,既然难得一见,就让书的价值流动起来”。

一场关于“AI时代下阅读的价值”的主题沙龙,围绕在AI时代为何读书、读什么书、如何读书等话题展开讨论。许多被深深吸引而驻足聆听的游客,感叹“宁波是一个爱读书的城市”……

观其所由,是宁波藏书文化的历史蜕变,即书籍及知识从“私藏”转向“公共学术资源”。

2008年3月,天一阁入选第一批“全国古籍重点保护单位”,从“藏”到“享”,保护、整理、研究、出版、活化、交流……宁波的古籍保护工作在各个方面均取得显著成绩。

藏器待时,为谋所用。为了让天一阁的馆藏资源服务于社会,天一阁自主研发了古籍文字OCR、智能句读、命名实体识别等古籍内容智能识别技术,一定程度上解决了古籍存在的生僻字多、句读难断、文义晦涩等问题。“看得明白、读得清楚、用得顺手”,这些技术手段进一步消解了公众与藏书楼之间的“隔阂”。

“守护,从未止步于深藏,而是让每个时代的人都能提取专属文化‘密钥’。”正如天一阁博物院相关负责人所说,深藏楼阁的文化基因,因共享而成为城市的精神文脉。从“深藏”到“共享”,接力守护书香的终点,或许正是文明破壁新生的起点。甬派客户端宁波日报记者 张芯蕊 通讯员 王伊婧

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号