甬派客户端记者 万建刚 樊莹

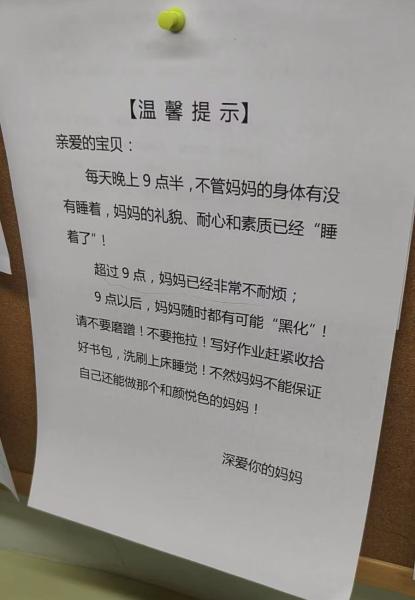

“过了21:00,妈妈会生气、烦躁、动手打人(建议所有作业在21:00之前全部做完)”近日,一张“孩子写作业提示语”的图片在宁波妈妈圈疯传。

网络图片。

图片中,关键时间与后果被醒目标红,画面感拉满。

记者随后在短视频平台搜索发现,就是这样一张简单的图片配上“看似情绪稳定,实则早就疯了”的魔性语音,竟收获2万多点赞2000多条评论,精准戳中无数家长的陪读痛点。

甬城家长是否也被“21点焦虑”困扰?大家怎么看待这一现象?记者随即展开调查。

不是矫情

怕错过睡眠,影响身高

“很奇怪,晚上9点一过,烦躁情绪就莫名冒出来了。”身为医生的胡妈妈,家里有个三年级孩子,聊起自己每天的状态,既无奈又头疼。

胡妈妈说,儿童和青少年的生物钟远比成人敏感,21:00左右便是身体自然的“休息预警期”。

经过一天的课堂学习与课外活动,负责调控注意力、自控力的大脑前额叶皮层已处于高负荷状态,这个时候如果继续让孩子高强度写作业,会超出身体耐受度,而身体也会发出“需要休息”的信号。

对胡妈妈而言,21:00是一道明确的“截止线预警”。一到这个时间,她就会下意识联想到“睡觉时间”“第二天早起”等事情,这种对“未知拖延”的担忧,会直接转化为焦虑情绪,具体表现为坐立不安、忍不住发脾气。

让胡妈妈担心的还有孩子的身高问题。

“现在大家都常说‘银牙、金眼、钻石身高’,充足且规律的夜间睡眠,是孩子长高的重要条件。”她说,如果孩子长期超过晚上9点睡觉,尤其是熬夜到11点以后,可能会影响身高增长潜力。

成绩焦虑叠加

怕拖延拖出“知识漏洞”

除了身高,孩子的成绩更是“21点焦虑”的核心诱因。不少家长坦言,看到晚上9点后作业仍没收尾,脑海里就会自动浮现“学习效率低”“知识点没掌握”的念头。

“晚上9点前完成作业,意味着孩子当天的知识消化得差不多;要是拖到晚上9点后还写不完,要么是白天没认真听课,要么是做题思路不清晰。”二年级家长王女士说,她最怕孩子带着疑问过夜,时间久了形成知识漏洞,后续学习只会越来越吃力。

五年级家长曲女士的烦恼更具代表性。班上同学大多能轻松按时完成作业,偏偏自家女儿灵灵是个“拖延大王”,常常把作业拖到夜里11点以后,最后急得满头大汗,越写越乱。这让曲女士又气又心疼。

更让家长纠结的是,熬夜写作业往往事倍功半。

“孩子熬夜时注意力不集中,错题率直线上升,反而达不到巩固知识的效果。”有家长无奈表示,“其实都明白,与其让孩子磨磨蹭蹭写得又慢又差,不如让他早点休息,但一想到成绩可能跟不上,就忍不住焦虑。”

这种焦虑还会传递给孩子。

不少家长分享,孩子会因为怕写不完作业被批评、被老师点名,越着急越出错,甚至对写作业产生抵触心理。

当然,评论区也有妈妈分享了“妙招”:为了督促儿子写作业,她特意注册了新微信号,用老师的头像冒充老师,每天通过微信给孩子发消息,时而鼓励、时而批评、时而表扬,“目前来看挺管用,虽然知道这招迟早会被识破,但能撑一天是一天。”

网络图片。

家庭有“家规”,学校有“熔断”

双向破解“作业焦虑”

面对普遍存在的焦虑,每个家庭的应对方式和作业作息却各有不同。

有家长无奈表示,自家有两个孩子,晚上8点就是“红线”,得预留时间洗漱收拾,不然忙到半夜都歇不了;

也有家长态度坚决,明确规定:“9点后没写完的作业就停笔”,不愿让孩子熬夜硬扛;

还有家长“凡尔赛”分享:“孩子目前上小学四年级,从一年级起就把作业全在学校托管课搞定了,回家压根不用操心。”

记者发现,宁波已有多所学校推出人性化举措,明确学生如果晚上9点后仍未完成作业,可第二天带回学校继续完成。

比如,宁波艺术实验学校的“作业熔断机制”已推行多年,明确要求“小学生晚9点不作业,初中生晚10点不作业”。学生到达设定时间节点仍未完成作业时,可通过“家长举手制”“学生举手制”两种途径申请次日补做;如果班级内较多学生因作业量过大难以按时完成,学习委员还能代表全班向班主任提出调整申请。

此外,鄞州区姜山镇茅山小学自2021年起便实行“晚8点不作业”政策,学生若晚上8点后仍未完成作业,同样可在第二天返校后继续完成。

专家支招:家长三重角色转型

让“21点”回归平静

宁波市家庭教育讲师团讲师、余姚市中小学成长指导师张琪表示,“21点焦虑”并非个例,而是当下家庭教育生态的真实缩影。

这一现象的核心症结,不能简单归咎于“孩子拖拉”或“家长脾气差”,实则是有限时间与多重教育期望交织下,亲子双方共同承受的系统性压力。

当作业完成度、学习效率等看得见的任务,持续挤压睡眠质量、情绪健康与亲子关系等看不见的长期价值时,晚上九点就成了情绪引爆的心理关口。

在焦虑主导下,催促与指责极易破坏孩子的专注力与内在动机,形成“越催越慢”的恶性循环,让作业问题从“学习挑战”升级为“亲子关系危机”。

张琪分享了自己在家庭咨询中遇到的真实案例:“我曾接触过一位五年级男孩,他的父母每晚轮流‘坐镇’监督作业,常常熬到近半夜才结束。可越监督,亲子冲突越激烈。父母急得跳脚指责,孩子吓得缩手缩脚,长期陷在焦虑里,学习兴趣一点点流失,专注力也越来越差,成绩一路下滑。”

在她看来,要破解这一困局,关键在于家长实现角色的根本性转变。

“我一直建议家长们,不妨先从‘控制者’转向‘赋能者’,别再单方面给孩子下命令、定规矩,而是坐下来和孩子一起共建‘家庭作业公约’。根据孩子的作息和作业量共同规划时间安排,再引入番茄钟、自行计时这些实用小工具,让孩子真正掌握时间管理的主动权,慢慢培养自主规划能力。”

“同时,家长也要从‘监督者’转变为‘支持者’。”张琪进一步说道,“家长别只盯着作业本上的对勾和错号,多去关注作业背后孩子的情绪。他是不是遇到了难题?是不是累了?当孩子表现出抵触时,别急着指责‘你怎么这么笨’,不如换成‘妈妈看你写了好久都没动笔,是不是遇到难事了?我们一起看看怎么解答’,用共情和引导替代批评。”

张琪还建议,家长要从“关注完成”转向“关注成长”,接纳孩子的个体节奏,借助“非暴力沟通”“爱的五种语言”及亲子游戏等方式,维系稳定温暖的亲子关系。

少纠结“作业有没有写完”,多关注“孩子今天有没有主动思考”“有没有比昨天进步一点”,每天给孩子一些具体的过程性肯定,不断激发孩子的学习兴趣与成就感,让他们真正感受到“学习本可以是件有趣的事”。

编辑: 郭静纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号

拼尽全力!宁波运动员葛雅琪获全运会铜牌

拼尽全力!宁波运动员葛雅琪获全运会铜牌