宁波保国寺大殿与古代《营造法式》的渊源

3个连拼镂空斗拱为宋代建筑独创

复盆状柱础极具宋代风格

大殿的宋式建筑特色主要有:

1.平面布局进深大于面阔,这是江浙一带宋代建筑普遍的平面做法。

保国寺大殿建筑平面面阔小于进深。这种进深大于面阔的平面形制,在现存的唐、宋、辽、金、元木结构建筑中极为罕见,但浙江现存的两座元代木结构建筑(武义延福寺大殿、金华天宁寺大殿)的平面形制,都采用了与保国寺大殿相同或相近的平面形制。此外上海元代真如寺正殿也采取类似的做法。在现存的宋元时期木结构建筑中,除了山西高平县玉皇庙玉皇殿外,进深大于面阔的建筑都在浙江地区,且出现时期最早。因此,进深大于面阔的建筑平面形制,如果不能说是浙江地区宋元时期建筑的一大特色,那么至少可以看作是宋元时期江浙一带一种较普遍的做法。

2.宋式斗拱结构,用材断面高宽比为3:2,达到最高出材率和最强的受力效果。

《营造法式》大木作制度的开篇便是“凡构屋之制,皆以材为祖。材有八等,度屋之大小因而用之”。这里的“材”类似于现代建筑设计中的模数。保国寺大殿斗拱用材接近于五等材,其斗拱模数不仅与《营造法式》的规定基本一致,而且材断面的高宽比为3:2。根据18世纪末、19世纪初英国科学家汤姆士·扬的研究,这样的比例反映了最高的出材率,具有最理想的受力效果。中国工匠所采用的受力构件,要先于汤姆士·扬的实验数据几百年,而且作为北宋建筑的官方标准,早已成为一种法式制度。

3.以小拼大的四段合瓜棱拼合柱为我国最早实例,柱身有明显的侧脚。

保国寺大殿的柱子是一种颇具时代特征和地方特色的构件。殿中16根柱子均用较小木料拼合、包镶而成,横断面呈瓜棱状。瓜棱瓣数因柱的位置不同而有所差别,大致可分为两种情形:一是断面为八瓣全瓜棱式,用于檐柱与内柱;另一种断面为半瓜棱或四分之一瓜棱式,用于山面及后檐,向外一面有瓣,向殿内部分则仅作弧形状。此种做法虽然《营造法式》中未作记载,但在汉魏时期已显雏形,在现存宋代建筑中,尤其是南方建筑中瓜棱柱较为常见。如浙江临安南屏塔(北宋熙宁年间)、福建福清南涧寺水南塔(北宋宣和年间)、浙江湖州飞英塔内石塔(南宋绍兴年间)等都有石构或砖砌瓜棱柱遗迹。唯保国寺大殿为木结构,最为罕见。

4.柱础与同时期的宋代建筑大体相同,柱础有鼓形、须弥座式和复盆状三种。其中须弥座式又有雕刻花纹及无花纹之别。

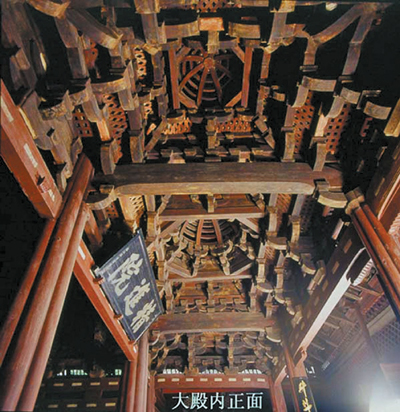

5.前槽天花板上绝妙地安置了三个镂空藻井,用于拜佛空间,这是保国寺大殿的独创。

中国古建筑一般都用天花板,少数建筑没有天花板。天花板挡住屋檐上的灰尘,这是最原始的想法,叫盛尘,下面比较干净。后来发展成做一些装饰的东西。汉武帝时,建筑失火用海水来灭火,有一种鸱尾(鱼尾巴一搅动,水就翻上来),承接水的东西是井,光有井还不够,还要跟海水联系起来,就选择了海藻。井上画藻纹,这构成藻井。藻井从汉代开始一直传了下来。保国寺大殿前槽天花板上绝妙地安置了三个镂空藻井,拜佛空间显得华丽。目前最早的藻井只有辽代的独乐寺观音阁大殿藻井,其他的建筑没有。唐代的建筑,如佛光寺大殿,也没有藻井,只有相关盛尘这样的天花板。《营造法式》有关藻井的做法有记载,其中大的八条角梁汇在一起,跟保国寺特别像,可以说基本就是保国寺的藻井式样。藻井的用材取《营造法式》的七等材,这是现存宋、辽、金时代木装修按《营造法式》规定在大木作中选择藻井用材等级的唯一例子。

6.保国寺大殿还有一些建筑细部做法,跟《营造法式》很相似,有的已成为海内孤例。

有一个构件叫蝉肚绰幕(绰幕枋),外形像蝉肚子上的花纹,别的地方没有,唯保国寺大殿独存。还有七朱八白的彩画,宋代彩画有五大类型,五彩遍装、碾玉装、青绿晕装、解绿结华装、还有涂红刷饰,涂红刷饰里面刷红的或青的加白的方块,叫七朱八白,是宋式彩画在宁波的唯一实例。另外有一些梁架、阑额两肩有卷杀,这种做法不多见,早期北方建筑基本看不到,后期南北方都有,《营造法式》对此记载为“两肩卷杀”。

| 图片新闻 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|