“火焰山”边的英雄——张鹏涯的钢铁人生

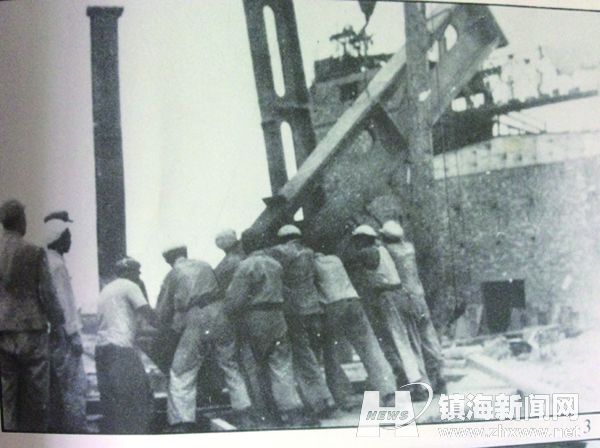

建设八钢时,人工立钢柱。(资料图片)

钢铁,那是一个时代的记忆。上世纪五六十年代的钢铁工人,每天在沸腾着的铁水罐旁干活,铁水犹如翻滚的岩浆,铁花不时向周围喷溅。每天,他们忍受极高温的炙烤,像在“火焰山”上一般。

张鹏涯,曾是中国远征军中的一员,也是新中国首批钢铁工人。从上世纪50年代起,他在新疆八一钢铁厂一干就是三十年。特殊的经历,铸就了他钢铁般的硬度,他是钢铁“火焰山”边的英雄。

初入行业 苦练技术

1945年春,从缅甸远征荣归后,张鹏涯不想参加内战,辗转于1946年10月回到老家。与亲友相聚是快乐的,可生活的压力又迫使他离开。同年底,在亲戚的介绍下,他到上海大鑫钢铁厂当了一名工人。

战场上杀敌的本领用不到,一切须从头开始。张鹏涯在大鑫钢铁厂头两个月,每天工作只是抬抬废铁。第三个月,开始跟师傅学电焊。

师傅不教最精湛的焊接技术,张鹏涯就用晚上加班的空隙偷着学、抢着学,大夏天他也拿着焊接镜片,到马路焊铺练习。

技术也并非那么容易掌握,在学习过程中,张鹏涯没少犯错误。第一次焊接400马力开关紫铜闸刀时,因为缺乏经验,怎么也提不高焊接温度,结果将它焊接成蜂窝块。有一次,电石桶吊篮脱钩,掉在水桶里,由于不知道乙炔气分解外泄的厉害,他伸手就往桶内捞,导致脸面、眉毛被烧坏。另一次,没有清洗油箱便氧焊,结果将汽车油箱送上了天。

事故很多,最危险的一次,差点要了他的命。一天,拔焊接机开关线时,皮鞋的铁钉正好踏着了破损的焊机电线,他瞬间触电。在那几秒中,他感觉全身直至内脏都在收缩,口说不出话。心想,年纪轻轻没有死在抗日战场上,却要死在一场事故里,想哭也哭不出来。可是没想到,电流将他击倒后,火线脱离身体,他全身顿时解脱,就这样侥幸地脱离了危险。

一年的时间,他的焊接技术有了一定的基础,可以独立工作了。1948年秋,张鹏涯被调到日亚钢铁厂。新厂只有他一名焊工,所以什么都要他独立去做。胆大的他,技术越练越精。

新中国成立后,日亚钢铁厂按政策改成公私合营,厂子更名为益华钢铁厂,并成立了党支部。党支部为了培养骨干力量,就叫张鹏涯和另一名工人参加政治学习班。这个学习班的主讲人,有时任上海市市长陈毅、上海市总工会主任刘长胜、五金工会主任张琪等领导及一些南下干部。三个月的学习,张鹏涯对党的政策有了初步的认识,对工人的地位也有了全新的定义。从此,他工作更加积极,大局观也在加强。

| 图片新闻 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|