近日,南开大学中华古典文化研究所所长叶嘉莹再次向南开大学捐赠1711万元。去年,叶嘉莹捐赠1857万元积蓄给南开大学,设立“迦陵基金”。加上此次捐款,目前她已累计捐赠3568万元!

2018年6月,在南开校友总会,94岁的中华古典文化专家叶嘉莹先生将自己的全部财产捐赠给南开大学教育基金会,用于设立“迦陵基金”,支持中国传统文化研究。

提 起叶嘉莹先生,大家首先会想起对她在诗词领域高深的造诣,她也自称是“穿裙子的中国士大夫”。叶先生一生醉心诗词研究,几次家庭变故更让她看淡小我,将毕 生心血全部倾注于探寻传统文化之美中。这样的境界使得她在晚年捐出全部积蓄贡献于研究,也使得孤身一人的她淡然说出:有诗词为伴,并不需要人陪。

与诗词为伍的一生

叶嘉莹祖籍原是蒙古裔的满洲人,隶属镶黄旗。本姓纳兰,祖居叶赫地。清王朝被推翻后,很多满人都改为汉姓,所以摘取祖籍之地名“叶赫”的首字,改姓为“叶”了。

叶 嘉莹的父亲和母亲自幼接受良好的家庭教育,大约在她三四岁时,父母就开始教她读方块字。在她启蒙时,临摹过一册小楷的字帖,是薄薄数页不知何人所书写的一 首白居易的《长恨歌》。诗中所叙写的故事既极为感人,诗歌的声调又极为谐婉,因此她临摹了不久就已经熟读成诵,而由此也就引起了读诗的兴趣。

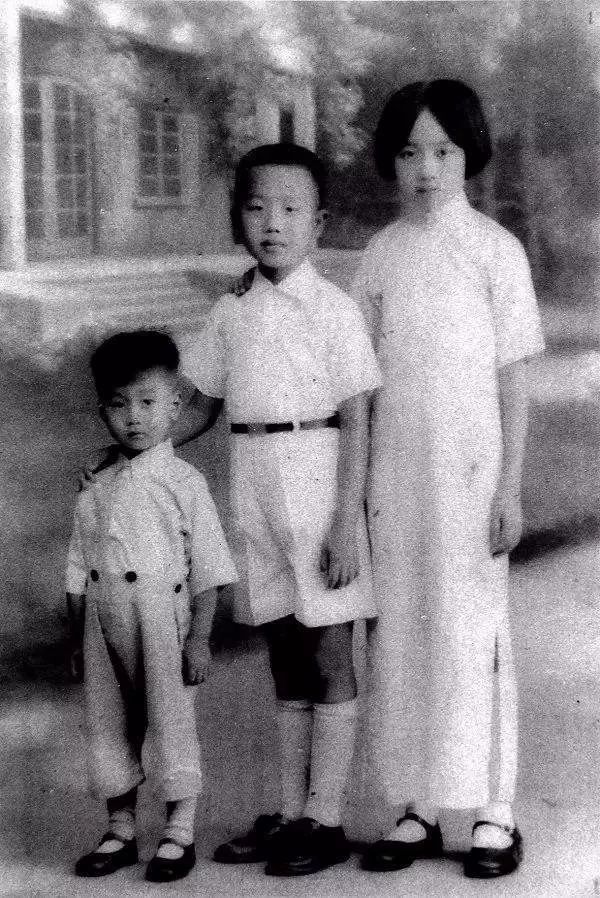

(叶嘉莹与弟弟们的童年合影)

在《迦陵杂文集》中,叶嘉莹深感童年独特的启蒙方式使她与传统文化结下了不解之缘:

“父母虽严格教我识字,却并未将我送入小学去读书。因为我的父母有一种想法,他们都以为童幼年时记忆力好,应该多读些有久远价值和意义的古书,而不必浪费时间去小学里学些什么“大狗叫小狗跳”之类浅薄无聊的语文。

因 此为我及大弟嘉谋合请了一位家庭教师,这位教师是我的姨母。姨母每天中午饭后来我家,教我和弟弟语文、算术和习字,当时我开蒙所读的是《论语》,弟弟读的 是《三字经》。记得开蒙那天,我们不但对姨母行了拜师礼,同时还给一尊写有“大成至圣先师孔子”的牌位也行了叩首礼。目前看来,这些虽可能都已被认为是一 些封建的礼节,但我现在回想起来,却觉得这些礼节对我当时幼小的心灵,却确实曾经产生了一些尊师敬道的影响。

我当时所读的《论语》,用的是 朱熹的《集注》;姨母的讲解则是要言不烦,并不重视文字方面繁杂的注释,而主要以学习其中的道理为主,并且重视背诵。直到今日,《论语》也仍是我背诵得最 熟的一册经书。以后曾使我受益匪浅,而且年龄愈大对书中的人生哲理也就愈有更深入的体悟。《论语》中有不少论《诗》的话,使我在学诗方面获得了很大的启 发,直到现在,我在为文与讲课之际,还经常喜欢引用《论语》中论《诗》之言,这就是我在为学与为人方面都曾受到过《论语》之影响的一个最好的证明。”

1941年,叶嘉莹考入辅仁大学国文系,与诗词的缘分因此更加深厚。在大二时,有一位顾随先生来担任“唐宋诗”的课程。顾先生不仅有极为深厚的旧诗词的修养,更兼 之他对诗歌的感受有一种天生极为敏锐的禀赋,因之他的讲诗乃能一方面既有着融贯中西的襟怀和识见,另一方面却又能不受任何中西方的学说知识所局限,全以其 诗人之锐感独运神行,一空依傍,直探诗歌之本质。顾先生对诗歌的讲授,使叶嘉莹眼界大开。

1945 年夏天大学毕业后,叶嘉莹开始了中学教师的生活,由于自己对古典文学的热爱,遂使得听讲的学生们也同样产生了对国文课热爱的感情。于是陆续有友人邀她去兼 课,最后在另请人批改作文的条件下,叶嘉莹同时教了三个中学的五班国文课,一周共三十个小时之多。而由于师生们对国文课的共同热爱,使得她对如此沉重的工 作量也居然丝毫未感到劳苦。1948年的春天,因为要赴南方结婚,她离开了故乡北平。

1978年,叶嘉莹向中国政府提出了回国教学的申请,主要出于一个书生想要报国的一份感情和理想,以及个人对于中国古典诗歌的一份热爱。

(年轻的叶嘉莹为孩子们上课)

多年来在文化不同的外国土地上,用异国语言来讲授中国古典诗歌,叶嘉莹总不免会有一种失根的感觉。1970年她曾写过一首题名《鹏飞》的绝句:

鹏飞谁与话云程,失所今悲着地行。

北海南溟俱往事,一枝聊此托余生。

诗中的“北海”,指的是她出生的第一故乡北京,而“南溟”,则指的是她曾居住过多年的第二故乡台北。“鹏飞”的“云程”指的是当年我在两地教书时,都能用自 己的语言来讲授自己所喜爱的诗歌,那种可以任意发挥的潇洒自得之乐;而在海外要用英语来讲课,对她而言,就恍如是一只高飞的鹏鸟竟然从云中跌落,而变成了 不得不在地面上匍匐爬行的一条虫豸。

(与研究生讨论选题)

叶嘉莹回到祖国,用母语对最热爱的诗歌进行讲学的愿望终于实现了。第一次讲学是在北京大学,后来曾先后到过北京师范大学、首都师范大学、南开大学、天津师范大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、四川大学、云南大学、黑龙江大学、新疆大学、新疆师范大学讲学。

诗词作伴解哀愁

叶嘉莹的经历坎坷,见证了家人的离散和时代的变迁。她的一生有三次较大的波折,这些苦难给了她伤痛,也给了她诗人独有的对人生更深刻的感触。

最 早受到的一次打击乃是1941年母亲的逝世。那时她的故乡北平已经沦陷有四年之久,父亲则远在后方没有任何音信,叶嘉莹身为长姊,要照顾两个弟弟,而小弟 当时只有九岁,生活在物质条件极为艰苦的沦陷区,其困难可以想见。所以后来读到老舍先生在《四世同堂》中所写的沦陷中北平老百姓的生活时,她是一边流着泪 一边读完这部小说的。

(在顾随先生家中(右二))

受到的第二次打击,则是1949年丈夫之被拘捕,数年后虽幸被释放,但性情发生变异。她自己则在现实物质生活与精神感情生活都饱受摧残之余,还要独力承担全 家的生计。1975年时长女言言与次女言慧也已相继结婚,她正在庆幸自己终于走完了苦难的路程,以为一个半百以上的老人可以过几天轻松的日子了。

但谁知就在1976年春天,叶嘉莹竟然又遭受了更为沉重的第三次打击。才结婚不满三年的长女言言竟然与其夫婿宗永廷在一次外出旅游时,不幸发生了车祸,夫妻二人同时罹难。在这些接踵而来的苦难中,是平日熟诵和热爱的诗词,给了她莫大的精神安慰,支持她经受住了这些打击。

回到温哥华后,叶嘉莹就把自己关在家中,避免接触外面的一切友人,因为无论任何人的关怀慰问,都只会更加引发自己的悲哀。在此一阶段中,她仍是以诗歌来疗治 自己之伤痛的。她曾写了多首《哭女诗》,如:“万盼千期一旦空,殷勤抚养付飘风。回思襁褓怀中日,二十七年一梦中。”“平生几度有颜开,风雨逼人一世来, 迟暮天公仍罚我,不令欢笑但余哀。”写诗时的感情,自然是悲痛的,但诗歌之为物确实奇妙,那就是诗歌的写作,也可以使悲痛的感情得到一种抒发和缓解。不过 抒发和缓解却也并不能使人真正从苦痛中超拔出来,她的整个心情仍是悲苦而自哀的。这种心态,一直到1979年以后,才逐渐有了改变。那是因为自1979年 以后,大陆开始了改革开放,叶嘉莹实现了多年来一直想归国教书的心愿。

四海为家抛得失

叶嘉莹对诗词的评说和赏析,确实既不同于一般学者之从知识学问方面所作的纯学术的研究,也不同于一般文士之将古人作品演化为一篇美丽的散文之纯美的铺叙。她是以自己之感发生命来体会古人之感发生命的。

中 国古代所重视的原来本该是一种“兴于诗”的传统,而她就恰好是从旧传统中所培养出来的一个诗词爱好者,少年时期在家庭中所受到的吟诵和创作之训练,使她对 诗歌养成了一种颇为直接的感受之能力;在大学读书时受到的顾羡季先生之启迪和教导,使她于直感之外,又培养出了一种兴发和联想之能力。

现 在,叶嘉莹感觉自己已完全超出了个人的得失悲喜。她只想为自己所热爱的诗词做出自己的努力,如她在《我的诗词道路》一书之《前言》中所写的“我只希望在传 承的长流中,尽到我自己应尽的一份力量”。在大学读书时,老师顾羡季先生曾经说过,一个人“要以无生之觉悟为有生之事业,以悲观之体验过乐观之生活”。当 时她对此并无深刻的了解,但如今历尽了一生的忧苦患难之后,叶嘉莹感觉自己对这两句话确实有了一点体悟。一个人只有在看透了小我的狭隘与无常以后,才真正 会把自己投向更广大更高远的一种人生境界。

人已暮年,但热爱诗词之心不已,叶嘉莹先生对自己的事业仍有着热切的期盼:

“我 如今已年逾古稀,有些朋友和我开玩笑,常说我是“好为人师”,而且‘’不知老之已至’。其实他们殊不知我却正是由于自知“老之已至”,才如此急于想把自己 所得之于古诗词的一些宝贵的体会要传给后来的年轻人的。四年多以前,我在为《诗馨篇》一书所写的序说中,曾经提出说:‘在中国的诗词中,确实存在有一条绵 延不已的、感发之生命的长流。’我们一定要有青少年的不断加入,‘来一同沐泳和享受这条活泼的生命之流’,‘才能使这条生命之流永不枯竭’。一个人的道路 总有走完的一日,但作为中华文化之珍贵宝藏的诗词之道路,则正有待于继起者的不断开发和拓展。至于我自己则只不过是在这条道路上,曾经辛勤劳动过的一个渺 小的工作者而已。”

《唐宋词十七讲》作 者:叶嘉莹 著

编辑: 应波纠错:171964650@qq.com