揉、滚、拉、捏……不到一刻钟,一块普普通通的糯米团如同变戏法般在孙秀娣指尖成了一头憨态可掬的“福牛”。在慈溪市新浦镇老浦村,宁波市非物质文化遗产面塑代表性传承人孙秀娣正忙着为村民捏面塑。

要做出好的面塑作品,和出好的粉团是关键。

面塑俗称面花、礼馍、花糕等,在中国有着悠久历史。

因为慈溪小麦种植少,面塑的原材料主要是糯米粉,因此也被称为粉塑。在慈溪民间,百姓家祝寿、新房上梁、孩子满月等,都会用做工精细、色彩热烈的面塑来添彩,成为仪式中不可或缺的一部分。

孙秀娣在做面塑。

今年74岁的孙秀娣和面塑结缘已有40余年。“年轻时看到人家做得漂亮,我就自己琢磨着去捏。”孙秀娣说,自己在摸索中逐渐学会用粉团捏十二生肖、三牲、花朵、元宝、佛手、鲤鱼、白鹅等。“也没有靠这个吃饭,就是让生活有个乐趣吧。”

“要想做出一件好的面塑作品,和粉是关键,粉太硬,面塑会裂开;粉太软,面塑不好成型。粘度一定要适中,经验很重要。”孙秀娣说,米粉用热水冲开再上锅蒸熟后,要趁热揉捏,这样粉团柔韧性更好,她每次揉粉团时手都会被烫红。

孙秀娣用粉团捏出一头憨态可掬的“福牛”。

孙秀娣沉浸在捏面塑的快乐中。

面塑上手快,但想要作品形神兼备,就需要认真钻研。为了提高技艺,10年前,孙秀娣特意拜师老一辈面塑艺人,使技艺得到了提升。

有的面塑作品只需要十来分钟就可以完成,有的则需要几个小时才能做好。

孙秀娣的部分面塑作品。

孙秀娣做的“福牛”。

孙秀娣的部分面塑作品。

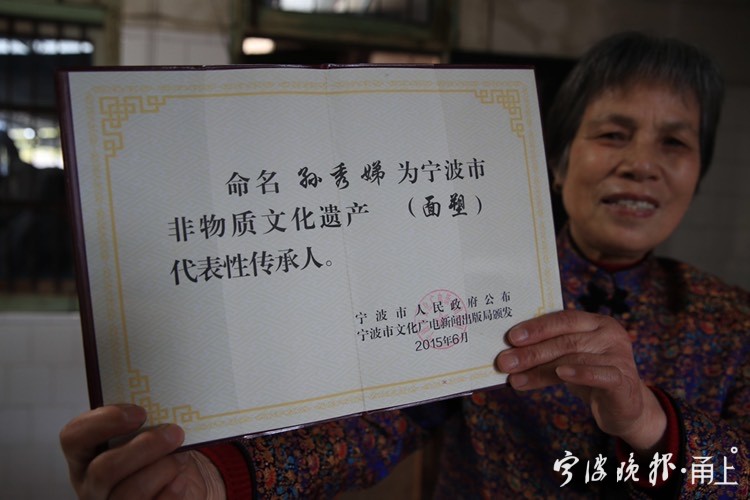

孙秀娣展示其宁波市级非遗传承人证书。

孙秀娣捏一件作品,快的可能只需十来分钟,慢的则需几个小时。对面塑人来说,既要心细,又要心静,才能做出一件拿得出手的作品。

如今,每逢传统节庆,周边百姓会慕名而来,找孙秀娣预定面塑。对上了年纪的人,这些面塑里藏着往昔生活的密码,看到它们,就能勾起过往日子的美好回忆。

记者张培坚

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com