白的空,黑的《烬》,这也许是中国美术馆最富有震撼力的展览,也是近年来最为“当代”的展览。在这个习惯于指尖右滑删除的时代,梅法钗用焦炭告诉我们:有些记忆,值得用最笨重的方式保存。

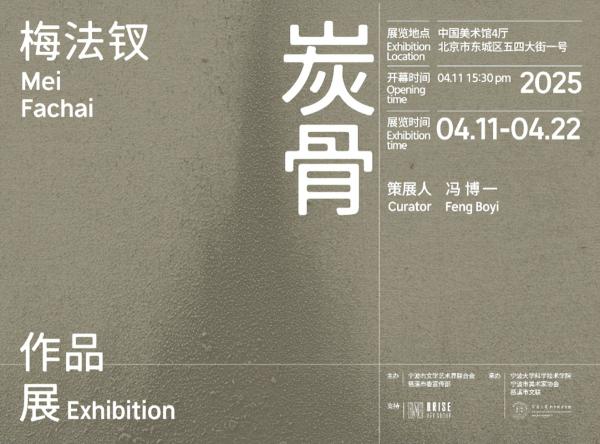

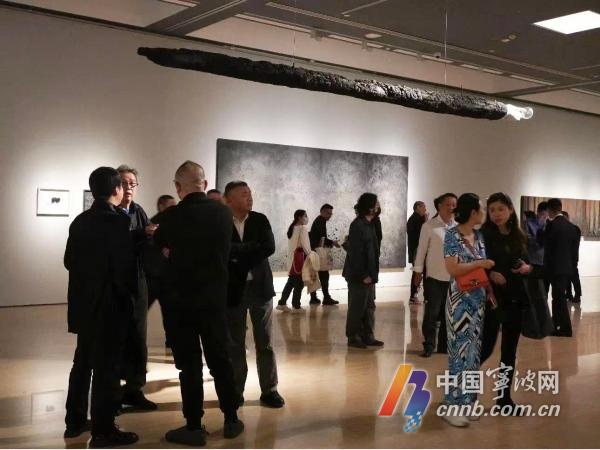

4月11日下午,由宁波市文学艺术界联合会、慈溪市委宣传部联合主办,宁大科技学院、宁波市美术家协会、慈溪市文联协办,著名策展人冯博一策划的《炭骨——梅法钗个展》在中国美术馆4号展厅盛大开幕。

本次展览是艺术家梅法钗近年来艺术探索的集中呈现,共展出近年间创作的《烬》系列作品30余件,涵盖大型装置、绘画装置、综合材料等多种艺术形式。展览将持续至4月22日。

浙江省文联副主席、宁波市文联主席、党组书记杨劲在开幕式上表示:“梅法钗的《炭骨》作品展是他近些年围绕‘焦炭’展开艺术探索的集中呈现,黑白对映、虚实相生,成为其最具观念性的艺术表达。作为一个有着雕塑专业背景的艺术家,梅法钗以炭为媒,构筑空间,诠释风骨,他的真诚赋予了作品更多的感动力。”

焦炭叙事:从个人记忆到集体创伤

梅法钗,先后就读于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)、日本东京艺术大学,获博士学位;现为宁波大学科技学院设计艺术学院院长、教授;长期从事艺术创作和教学、科研工作。他开展绘画、陶艺、雕塑等多种媒介的艺术创作,特别是在装置艺术创作上不遗余力。

展览以“炭骨”为主题,构建了一个充满哲思与诗意的艺术场域。

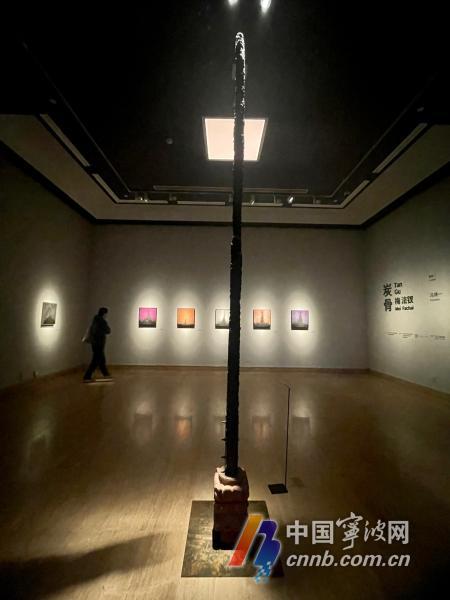

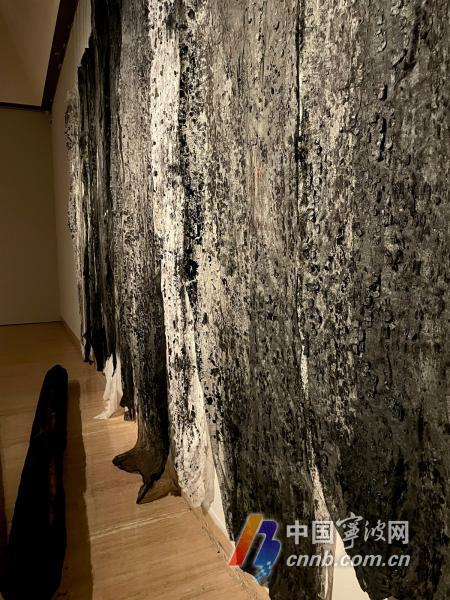

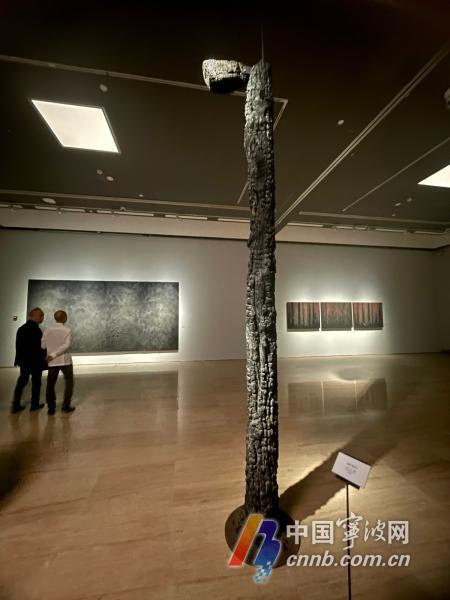

步入展厅,一组组不同的《烬》系列的大型装置作品充满视觉张力,高3米多的震撼之作或是穿越空中,或是悬吊式陈列,或是在地面铺排开来,炭木在光影交错中投射出变幻的阴影,观众穿行其间,仿佛置身于记忆的废墟。

这次展出的作品原材料均来自他老家台州一座古老的被大火烧毁的城隍庙古建筑,城隍庙是历代芸芸众生寄托美好生活的重要场所,这些焦木无疑是文化与历史的载体,有着前生后世,虽然烧毁残缺,但已经化身为回忆、思念、伤逝。

这样的历史哲思与人文关怀超越了表象,它内在地述说着人文的脆弱,以及对历史文化的消失的追思和反省。

艺术家梅法钗近年的创作是从“焦炭”的物质媒介给予利用、转化和展开的。

2017年,他回到故乡照顾生病的母亲,亲情的难以割舍和内心的焦虑,间或于些许的乡愁,磐桓于他人生的特殊经过。2021年,他家乡一座建于清代的城隍庙在一次大火中化为废墟。作为传统的民间宗教文化中崇祀的重要神祇之一,并维系社群的城隍庙变为断壁残垣,也就成为他对母亲、对故乡眷恋情结的最后挽歌。

策展人冯博一表示:“梅法钗将焦炭这一日常物质提升到了哲学层面。在《烬》系列中,每一块焦炭都经过艺术家亲手打磨,其表面的裂纹与孔洞记录着燃烧时的温度与时间,这种对物质痕迹的尊重,体现了艺术家对生命本质的思考。”

《烬》系列:灰烬中的生命密码

《烬》系列作为本次展览的核心部分,梅法钗将浴火之后残留的焦炭、炭渣作为物质元素纳入到他的艺术创作中,从作品形态上主要由两部分构成:

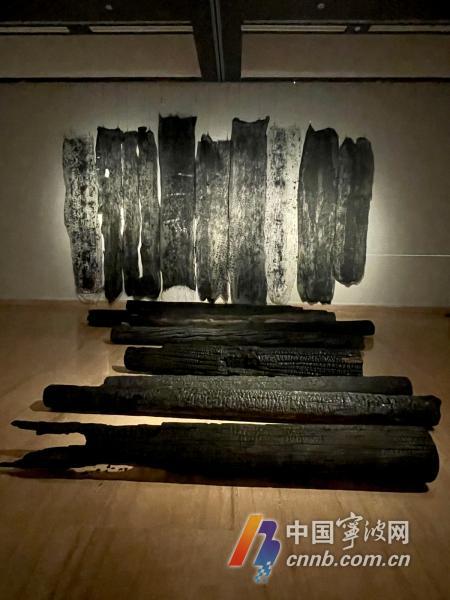

一是焦炭现成品的客观与直接,简洁与质朴的细节,或加以雕饰,或将铁质的铆钉进行拼合、加固在一起的装置,营造了形态各异且相互纠缠、扭曲的样貌;

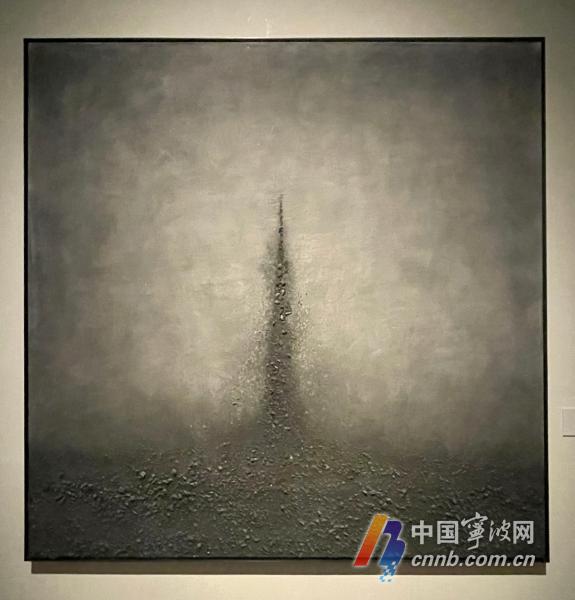

二是使用焦炭的残渣延伸出绘画的“无边”抽离之中,处理成有形与无形、虚与实,遮蔽与交叠的碎片化结构,使作品产生了一种由物质画面所构成的混杂关系。

正如冯博一的表述:“梅法钗的作品直接对应和测度着历史人文生态和个人记忆的沧桑变化,也意味着一种对传统文化的传承和当代性转化。在焦炭沉淀的底色和极度干燥的语境下,超然物外地透过时光的浮尘,发现、思考我们习以为常的现实境遇,想象那些曾经的存在和现在的不可见。”

作品《烬》系列1绘画装置将焦炭粉末与亚麻布结合,形成独特的“炭墨山水”。艺术家借鉴了中国传统绘画的“留白”技法,在深浅不一的焦黑画面上刻意保留时光的缝隙,隐喻着毁灭中的希望。地上的9根炭木,随意而有序地排列,无言地阐释着“生命不能承受之重”。

而《烬》系列3,更是对生命的致敬,一尊被烧焦的“肉身”高耸挺立着,头颅却无奈地半垂着,具有一种悲怆的意味。

这一幕会让你联想到什么?炭块在灯光下透出脉动式的微光,似乎呈现着"物质-感官-记忆"的多维对话。

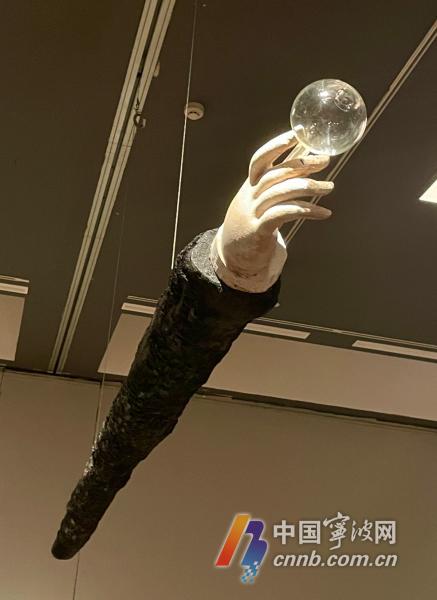

一只手被无限地拉长,水晶球的透明与坚硬,与炭木的脆弱易碎……

强烈的对比让人感受到艺术家对文化记忆与生命经历的敏锐表达,这些作品构成的场域深含历史哲思与人文关怀,述说着人文的脆弱,参透寂灭的意蕴。

清华大学美术学博士,北京电影学院教授、当代艺术家刘旭光在观展后评价:“梅法钗的作品打破了传统与现代的界限。他以焦炭这种最朴素的材料,构建了一个既沉重又轻盈、既真实又虚幻的艺术世界。这种创作方式,为当代艺术的本土化探索提供了重要参考。”

作者简介

陈晓旻,艺术博主,“艺术宁波”专栏、“艺术宁波”微信公众号、“艺术宁波”视频号等主理人。

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号