书香传承人

费家,庆安会馆创始人的后人,宁波重要的文化世家传人,古琴艺术的守护者与传播者,目前“宁波琴龄最长的琴人”。

走进费家的书房,墙上悬挂的几把古琴非常醒目。其中一把仲尼式古琴,金徽,玉雁足,漆色古穆,琴体遍布蛇腹断纹。“按木质断纹及腹款等综合判断,至少有500年历史。”费家轻抚琴弦,松透悠远的音色仿佛穿透时光。这把承载家族记忆的祖传古琴,是费氏家族定居庆安会馆的见证,更是父子两代琴人精神对话的纽带。

费家的父亲费闵渠,是宁波早期金融界人士,却以“跨界”名士著称——师从名医范文虎、罗哲初研习中医,又痴迷金石书画、武术,最终在古琴中觅得至味。上世纪50年代,费闵渠在上海工作时,加入著名的古琴社团“今虞琴社”,师从吴振平先生,与梅庵琴派宗师徐立孙结为莫逆之交。

费家

据调查,1956年全国会弹古琴的不足百人。每逢回甬,对儿子费闵渠总将学到的古琴知识倾囊相授。“那时宁波无人弹琴,也无人可交流。广播里放古琴曲,我要算好时间跑到东胜路口的小店去听。”费家回忆道,“除了父亲每次回家教我,我学古琴没有老师,基本靠自学。”

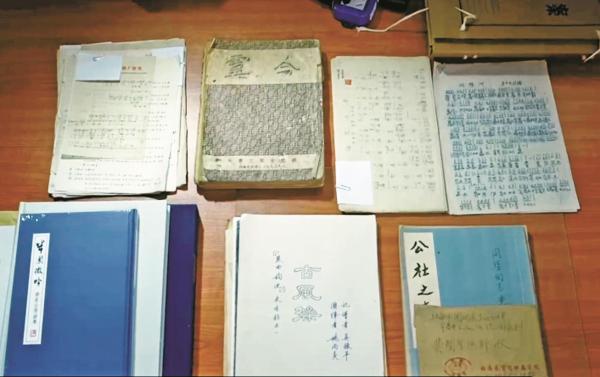

书柜中,一封1957年的信札尤为珍贵。《梅庵琴谱》编辑徐立孙在信中写道:“《梅庵琴谱》原本已送完。现由查阜西兄用油印备急。如兄需要请函告当奉上一册不及。”

信中提到的由查阜西先生用油印备急的《梅庵琴谱》,较常见的是1959年版《梅庵琴谱》,多了查阜西先生撰、顾梅羹先生手书的《重印梅庵琴谱序》,是罕见的版本,既是徐立孙与费闵渠医道琴缘的见证,更是现存稀有的琴学文献。“父亲常说,琴医同源,皆养心性。”费家抚摸着泛黄的信纸,感慨老一辈文人以琴会友、赤诚相待的风骨。

2003年11月,中国古琴艺术被联合国教科文组织列入第二批“人类口述和非物质遗产代表作”名录,习琴者日众。费家给自己的琴房命名为“碧梧琴舍”,取“凤栖梧桐”之意,开班授艺十五载,学生逾五十人,却始终分文不取。“来者有缘,去者自由。”面对“为何不收费”的疑问,他笑答。在他看来,弹古琴是“琴德”的修行。他常带学生至山水间,在《平沙落雁》的泛音里体味天地苍茫,以《忆故人》的吟猱感悟人生况味。

费家先生收藏的部分琴谱和书信。 (孙宇卓 陈驰 摄)

如今,86岁的费家仍每日抚琴。《半圃微吟》是他录制的十首古琴曲集,特意选用宋代杨万里《夜坐》“只愁夜饮无供给,小雨新肥半圃蔬”的诗意为题。“技法易学,心性难修。”他说。明明有深厚的琴艺功底,却言“微吟”,费家抚琴七十余载,始终保持着初学者的谦逊。

从庆安会馆的百年风雨,到油印琴谱的文人雅谊,再到“以琴养德”的无私传承,费家身上的“书香味”,是一种浸润血脉的文化坚守。

午后阳光透过梧桐叶洒入碧梧琴舍,一曲《欧鹭忘机》在费家指尖上悠悠响起,仿佛与几百年前的古琴、与父亲的谆谆教诲,完成了一场跨越时空的应答。

甬派客户端宁波日报记者 陈隽 周晓思 孙宇卓 陈驰

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号