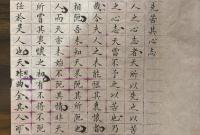

5月18日,宁波教育博物馆收到一批馆藏捐赠,其中最引人关注的莫过于一份清代童生考秀才的官方考试卷。透过这份试卷,我们可以感受到,当年要考一个秀才的宁波人,需要花费多少努力。

什么是招覆儒童考试

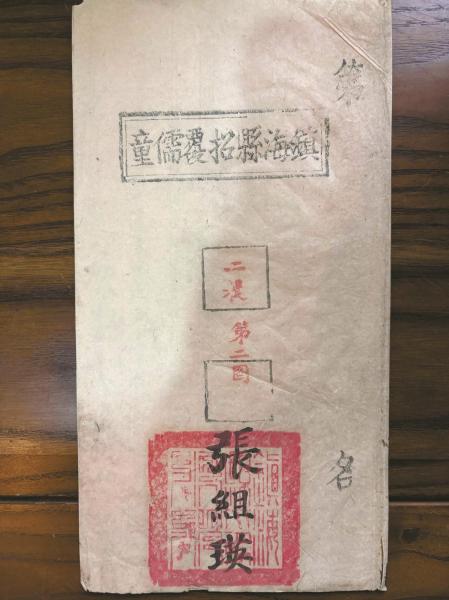

这份藏品的名字叫做《清末镇海县招覆儒童考试卷》。

什么叫“招覆儒童考试”?“科举是古代社会的仕官途径,多少学子自幼起便识字断句、读《四书》诵《五经》,踏上艰难跋涉之路。”宁波教育博物馆负责人黄兴力馆长介绍,儒童就是童生,需要经过县试、府试和院试组成的“童试三关”后,才能成为秀才。通过童试成为秀才,考生还需参加乡试、会试和殿试。

这份试卷,正是张组瑛参加镇海县童试的一份卷子。

童试,其实是明清时代参加科举的一次资格性的考试。考生只有跨过童试这个阶段成为秀才,才算真正进入科举阶段。参加考试的学子,门槛相对较低。无论是七八岁的孩子,还是七八十岁的白头老翁,只要身世清白的本县人,不是在为父母守丧期间,都可以报名参加。

县试一般多在二月,考官由本县知县担任。考试轮次一般是五轮,少则四场,多则七场,各地情况不一。其中第一场最重要,称“正场”,后面的场次称“覆试”。用现在的话说,这份试卷是张组瑛通过县试正场考试后的“复试”。

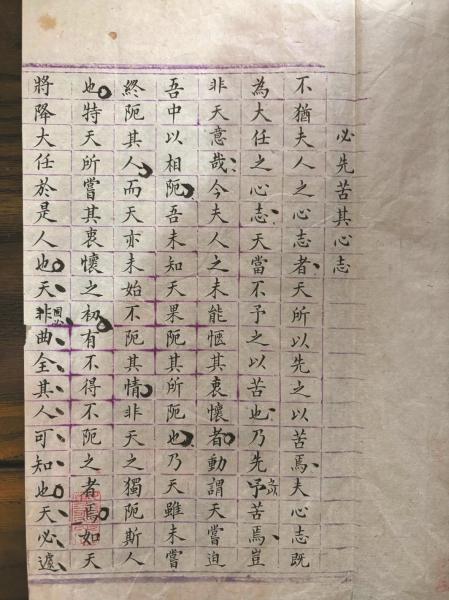

这次考试的题目是《必先苦其心志》出自《孟子》,刚好是我们熟悉的“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。”

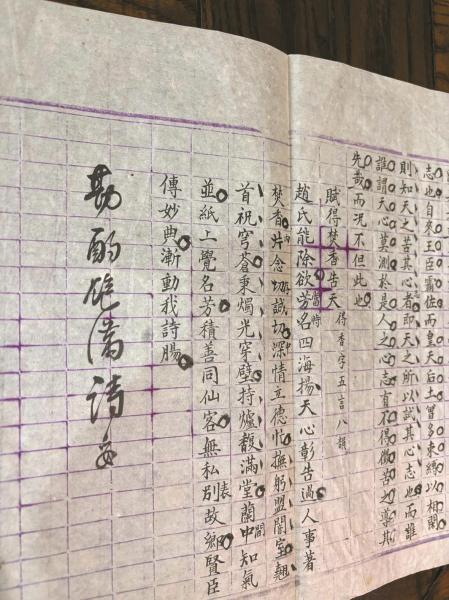

一般来说,县试时第一场“正场”,考题为《四书》文章一篇,《五经》文章一篇,五言六韵试帖诗一首。第一场以后的“覆试”,考题内容基本类似,只是考题数目有所减少。从张组瑛答题的内容看,题目只考了《四书》文章一篇、诗一首。这也符合当时的考试习惯。

清代考个秀才有多难

张组瑛的这份试卷,卷面用小楷工整书写。每行20个字,共34行,近600字。那么,他考得怎么样呢?

张组瑛的小楷相当漂亮。记者张志龙 摄

“你看整张试卷,四分之三的部分都被画上标记。”宁波教育博物馆馆员张静介绍,这就是我们常常用来夸奖人的“可圈可点”,“一般来说,圈代表非常好,短横线表示很好,点代表较好。试卷上还有多处连圈,可见考官对其颇为赞赏。”

阅卷人的圈点和批注。记者张志龙 摄

而在文末,还有当年考官留下的评语:堪酌饱满诗。后面还有一个小小的“安”字,据推测可能是写评语的阅卷人的落款。堪酌的意思是堪称,翻译过来就是诗歌堪称文思饱满。称张组瑛为同届学霸,实至名归。

不要以为这短短的文字写起来轻松。童试的每场考试,都需要花费一天时间。首场考试,考生就需要从丑初点名起,终日坐堂,至戌刻收卷毕。也就是凌晨考场点名,当天晚上收卷子,考生要在考场里坐一天。不过相比乡试需在考场过夜,这已算轻松。

童生过了县试,后面还有府试、院试等着他们,考试模式和县试类似。连闯三关、历经十余场考试后,童生方能成为秀才。

这个难度有多大呢?黄兴力馆长用清末宁波最后一个状元章鋆为例:章鋆8岁上学塾,19岁成为秀才,在宁波府学习。他22岁进入国子监学习,24岁顺天府乡试上榜成为举人,29岁会试上榜,殿试第一成为状元。“从入学到成为秀才,章鋆花了11年,从秀才到状元也只用了10年。”

由此不难看出,章鋆29岁状元的含金量,印证了考秀才并非易事。

捐赠者说

最珍贵的地方是封面上的“镇海县大印”

试卷封面的官印,说明这是一份正式考试的试卷。记者张志龙 摄

“这件文物是我从朋友处再三恳求才得到的,它最珍贵的地方就是封面上的‘镇海县大印’。”捐赠者蔡钊斌介绍,他第一次看见这份试卷是在朋友的一个关于浙江科举展上,“当时进门就是这份试卷,我一眼就发现它是我们宁波镇海的东西。”

据了解,关于明清科举的研究,大多集中在乡试及以后的部分,也就是我们在影视剧中常见的关在考场连考几天,对于门槛较低的童生考试,关注反而较少。

2017年,蔡钊斌终于如愿得到这份试卷,马上就开始了对它的研究。由于卷子上没有任何可以识别年代的字样,他和朋友一起研究纸张保存情况和规格特征,推断这应该是清末的一份试卷。

“我们估计时间应该是清光绪年间,距离今天至少有110多年。”蔡钊斌表示,他还尝试在知网查找张组瑛的信息,但未果。

“这份考卷,正面盖了镇海县的大印,说明这是一份正式的考卷。目前宁波教育博物馆收藏的明清考卷,很多都是书院自己组织的,相当于模拟考。也有的是会试、殿试的考卷,但唯独没有童生县试的。”蔡钊斌说。

作为一名收藏家,蔡钊斌与宁波教育博物馆结缘后,便对试卷、毕业证书和校徽等非常感兴趣。“宁波素有‘文教之邦’的美誉,通过这份清代实物,不仅可以窥见清代的考试制度,还可以旁证宁波人注重教育、注重文化的传统。”蔡钊斌说。

捐赠前,蔡钊斌曾多次犹豫:“这是我最好的藏品,几次犹豫,舍不得。但私藏仅限少数人观赏,博物馆才能让它发挥最大价值,这才是它最好的归宿。”

记者 张志龙 通讯员 张静

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号