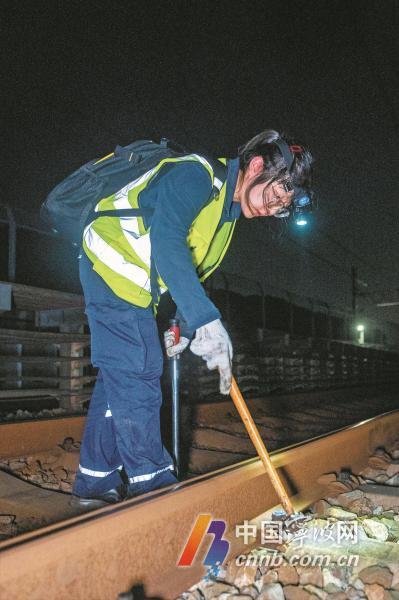

陈紫阳用检查锤敲击轨道。 (沈天舟摄)

前天夜晚11点50分,地铁早已送完最后一班乘客,结束了一天的“奔波”。此时,正是“00后”轨道维护员陈紫阳的“夜诊”时间。

“检查锤用来检查螺栓扣件是否紧固,扭力扳手用来检查松动的螺栓……”这位陕西姑娘一一介绍着自己工具包里的“诊疗工具”。记者用手一拎,工具包沉甸甸的,重量超过5公斤。

背着如此沉重的包,当晚小陈要在轨道上步行5.7公里左右,从3号线明辉路站一直巡检到高塘桥站。路程看似不长,但记者得知她要在区间检查6组道岔、8000多根轨枕、3万多个扣件螺栓、80组标志标牌时,顿感女孩肩上的任务“沉甸甸”。

“白天地铁处于运营状态,钢轨、扣件、道岔等轨道设备都承受着巨大负荷,所以午夜到次日凌晨3点是检修的窗口期。轨道检修是门精细活,毫厘之差都可能影响列车运行的平稳性。”小陈笑称自己是一名负重夜行者。

打开头灯,下到轨道,小陈开始了当晚的“夜诊”。只见她一手拿着检查锤轻轻敲击轨道扣件,一手拎着扭力扳手。不停地弯腰、起身,成了她的“标志性动作”。

“我们通过手感和目测,判断扣件是否松动。你看,这颗螺栓就有问题。”发现“病灶”后,小陈俯下身,用扭力扳手扣住螺栓,往顺时针方向用力拽动,螺栓顿时发出“嘎嗒”一声响。“这个声音代表螺栓扭力达标了。”她说,如果螺栓长期松动,地铁经过此处钢轨时可能会产生晃动。

原以为深夜巡道最大的考验是累,其实“抗暑”的压力也不小——晚上气温较白天虽然低了不少,但高架轨道下方的水泥地开始“蒸腾”散热,连吹来的风都带着“黏黏糊糊”的闷湿感,丝毫没有凉意。此时的小陈脸上已汗水直流,刘海湿漉漉地搭在额头上,背上衣服早已湿透。

“你看,头顶有月亮,耳畔有蝉鸣、蛙唱、鸟叫,其实也挺有‘诗情画意’的。”她的话语中透着乐观,手中检查锤敲击钢轨的“叮叮”声,沿着轨道向远方轻轻传导,像是在为自己伴奏。

但这份“诗情画意”,偶尔也会被惊吓打扰。“记得第一次独立巡检时,我刚走了1公里,看见钢轨上有条‘绳子’,走近一看,才发现是一条死蛇,吓得我腿都软了。我努力让自己不乱想,按照师傅教的巡检标准,圆满完成了任务。”那次经历,小陈至今记忆犹新。

离终点高塘桥站还剩1公里多时,真正的“烤验”来到了。进入隧道区间,空气仿佛一下子凝固了,耳边的蝉鸣鸟叫也画上了“休止符”,闷热感扑面袭来。小陈丝毫不介意手上的劳保手套已沾满污渍,径直擦去脸上的汗水,然后手扶头灯“眼观六路”。

“我们要查看隧道顶壁是否渗水、漏水,轨道两侧水沟是否堵塞。因为钢轨碰到水,容易被锈蚀。”小陈说,轨道维护员既要“治已病”,更要“防未病”。

巡检至高塘桥站附近时,小陈低头查看了一会,随即从背包里拿出记录本,认真做起了“笔记”,并用石笔在道床上标注醒目的箭头符号。

顺着小陈头灯的光线,记者发现原本被垫在钢轨下方的胶垫已脱出,若不及时修复,地铁经过时可能会有震动感。“做标记是为了方便后续维修。我们要像医生写病历一样,在记录本上详细标注位置、症状和‘初诊’原因。”她说。

到昨天凌晨3时左右,小陈的“夜诊”才结束,但这只是她当晚工作的“上半场”。“我们要汇总当天的巡检情况,然后协同给区域管辖工班,确保每一个问题都能得到及时‘治疗’。”为此,她和同组同事通常会在该区域驻点,并保持随时待命状态,直至清晨第一班地铁运营,才搭乘列车返回。

在人们传统观念中,轨道维护员更像是男性的“专属领域”。但工作满3年的小陈,希望自己用行动消除世人的成见。“相对来说,细心、细致是我们女性的优点。这份工作磨炼了我的韧劲,增强了我的责任心。我希望通过自己的努力,让地铁运行更平稳、乘客体验感更好。”

甬派客户端宁波日报记者 沈孙晖沈天舟 通讯员甬轨君

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号