甬派客户端记者 沈天舟 实习生 王优悠 通讯员 王孝菡

“建岙山,山里山;进一担,出一担。”昨天(24日)上午,在海曙区鄞江镇建岙村的梅园革命史迹陈列馆内,76岁的唐亚凤正操着一口宁波话,声情并茂地向游客们讲述着当地抗战史。

建岙村,顾名思义,建在四明山东麓山高岙深的狭长山谷,曾是抗日战争时期鄞西革命根据地的核心地带,被称为“攻不破的红色堡垒村”。

建岙村俯瞰图。图片均为沈天舟/摄

担任建岙村妇女主任32年、卸任后又担任陈列馆讲解员十多年,与共和国同龄的唐亚凤对村里的抗战史了如指掌。除了带领游客移步讲解外,她最喜欢站上“数字讲堂”的讲台,向孩子们讲述抗战故事。

“六十多年前,我就在这里念小学。馆里供游客听讲的桌椅,就是当年留下的。”唐亚凤说,陈列馆原址最初为“宝寿庵”,抗战时期改为“建岙学校”,许多党的干部以教师身份隐蔽于此。

鄞江建岙村的梅园革命史迹陈列馆。

“当时,这里明面上是学校,实则为中共鄞奉县委所在地,鄞奉县委第一次扩大会议就在此召开。”她介绍道,解放后这里继续办学。如今陈列馆所在的建筑,为1968年在原址上重建的“梅园中心小学”,学校一直办学到上世纪九十年代。2015年该建筑被改为梅园革命史迹陈列馆,开馆至今已累计接待超16万人次。

建岙村英雄辈出,历史厚重。如何让这些红色文化更生动地呈现,让陈列馆能够“常看常新”?

去年4月,部分馆舍完成改造更新,变身“曙色梅园”数字馆,为这座省级爱国主义教育基地注入了全新活力。

“梅园日历”LED屏。

步入焕然一新的数字空间,映入眼帘的是一块“梅园日历”LED屏,它将建岙村最近2小时的延时风光与波澜壮阔的百年地方革命史巧妙融合。“这就是今天的建岙村,山清水秀。但在1941年,日军翻越寻芝岭,从这个山岙进犯建岙村,700多名村民流离失所。”唐亚凤的“接班人”、现任建岙村妇女主任唐波波指着屏幕说。

屏幕左侧则罗列出宁波及建岙村“历史上的今天”。“这个展项内容每日更新,让游客站在当下回望历史,感受时空的同频共振,实现了‘常看常新’。”唐波波说。

小朋友在体验数字化设备。

1940年周飞选择建岙村作为革命根据地;1941年,林一新来到建岙小学任教;1943年陈晓云任梅园乡乡长,成为浙东根据地第一位抗日民主政权的女乡长……

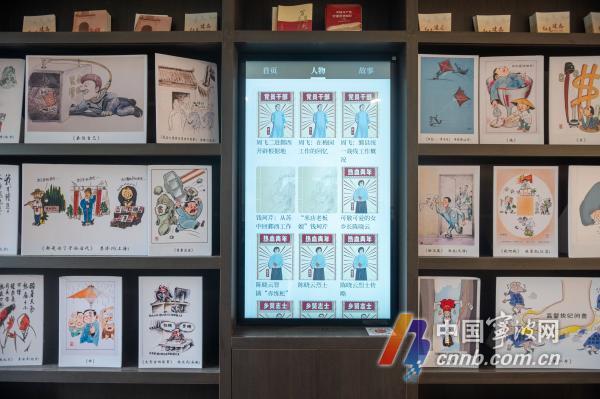

在“曙色梅园史料展”区域,墙上的各类展板以及报刊文件记录着一大批英雄的事迹,但展陈内容只是冰山一角。

“依托红色文化大数据平台,我们从数百万字的史料中系统梳理出大量关于梅园乡、建岙村的珍贵材料。”唐波波说,如今陈列馆内各区域都张贴了二维码,与之相连的“云上书房”将目前搜集到的所有史料,包括人物生平、战斗故事、历史文献等,都存储在云端。

云上书房。

“游客只需用手机扫码,就能带走这座‘掌上红色数据库’,随时随地查阅,实现史料‘随身行’。”唐波波说。

馆内最“网红”的区域,当属“曙色梅园数字长卷”。站在互动小屏前,游客可“扫脸”生成自己的数字人形象,随即“穿越”到大屏中的数字画卷。画卷以抗战时期的四明山为背景,生动呈现了周飞、陈晓云等本地代表性革命人物,以及建岙小学、梅园南庙等红色地标。“在这里,你可以‘面对面’与革命先辈对话,聆听他们的故事,感受他们的精神。”唐波波一边演示一边介绍。

曙色梅园数字长卷。

“宣誓剧场”同样科技含量十足,当有党员在此重温入党誓词时,空间内的2个智能摄像头会全程双机位记录,利用AIGC(人工智能生成内容)技术,将宣誓过程与当地特色人物、历史场景等元素融合,快速生成一部个性化的宣誓纪念短片。

“游客通过扫码就能下载这段视频,这不仅是珍贵的纪念,更能让跨越时空的红色精神传播得更远。”唐波波说。

有了新接班人和新技术的加持,唐亚凤很是欣慰,但她仍每天在馆内“值守”,不时向游客讲述着烽火岁月里的故事。

鄞江建岙村的梅园革命史迹陈列馆。

“以前讲历史,靠嘴说,靠老物件展示。现在这些新玩意儿,让年轻人听得更认真,看得更明白,记得更牢靠!”她感慨,数字技术让尘封的史料“活”了起来,让革命精神变得可触可感,也让建岙这个“红色堡垒村”的故事传向广阔的四明大地。

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号