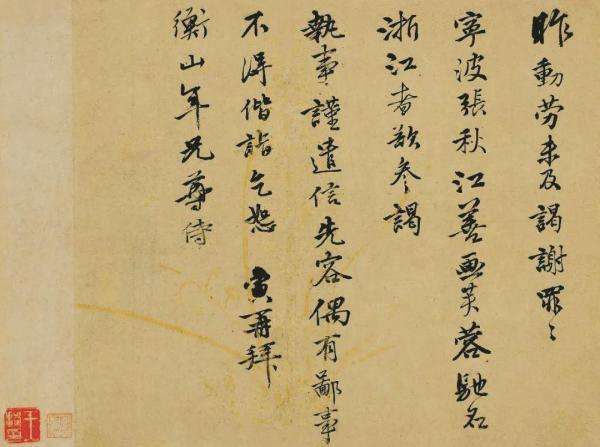

唐寅《致文徵明札》

今年4月,香港苏富比春拍,元代饶介草书《韩愈柳宗元文》以2.501亿港元成交;5月,大阪雅宝春拍,明代王阳明手书诗翰以约合1.09亿元人民币成交……

在拍卖行业并不景气、不少旧藏价格遭遇“腰斩”的当下,优秀的书法作品显得异常坚挺。

如果说这些都是长卷,那么看看小尺幅的手札(即书信)。南宋宁波人张即之的《比留空山帖》拍了4887.5万元,北宋曾巩《局事帖》更是早早拍出2.07亿元。如此看来,明代唐寅的《致文徵明札》,一定会给它的收藏者以极大的信心。

在这封手札中,唐寅向好友文徵明郑重推荐了一个宁波人——善画芙蓉、驰名浙江的张秋江。

唐寅向文徵明隆重推荐这个人

唐寅(1470-1524),字伯虎、子畏,号六如居士、桃花庵主,苏州人。该手札为笺本、镜片,纵24厘米,长32厘米,全文52字:“昨动劳,未及谒谢,罪罪。宁波张秋江善画芙蓉,驰名浙江者,欲参谒执事。谨遣信先容。偶有鄙事,不得偕诣,乞恕。寅再拜。衡山(文徵明的号)年兄尊侍。”上面钤有清初王掞和民国时期杜钟琦的收藏印。

手札的价值,一看书法水准,二看书写者和收信人的名头,三看题跋和递藏。从这几点看,《致文徵明札》都算得上“顶流”级别。

首先,唐寅年少成名,解元出身,在书画上,与沈周、文徵明、仇英并称“吴门四家”;在诗文上,与祝允明、文徵明、徐祯卿并称“吴中四才子”,他本人有“江南第一才子”之称。收信人文徵明与唐寅同年,又是同学,更是吴门文艺界领袖。

收藏者王掞,是“四王”之首王时敏之子,进士出身,品端学高,曾官至文渊阁大学士兼礼部尚书;另一位杜钟琦,参加过同盟会和云南起义,爱好收藏,精于鉴赏,尤喜名人手札。这些都为《致文徵明札》的艺术价值和商业价格起到了“保驾护航”的作用。

那么,唐寅在信中隆重推荐的这位宁波张秋江,究竟何许人也?

显然有点让人失望,此人名头实在不大。翻阅宁波人邵洛羊先生等主编的《中国美术辞典》,查无此人;翻阅洪可尧先生主编的《四明书画家传》、石人和先生主编的《宁波历代书画集》,也是查无此人。

好在,明清两代的两本画史中,都载有张秋江的名字。

明代朱谋垔于崇祯四年(1631)编著的《画史会要》中称:张秋江,浙人,写芙蓉花卉。

清初徐沁于康熙十年(1671)成书的《明画录》载:张珍,字子重,号秋江,慈溪人。能诗,书法亦佳。工花卉,而以芙蓉得名。与沈周游,然其生平多败缺事。

这样一来,关于张秋江的信息稍微丰满了些,不过仍非常有限。没有生卒年月,没有生平事迹,没有作品存世,甚至连画过什么都没提及。那么他是怎么入得大才子唐伯虎法眼的?怎么让唐伯虎特意致信向“衡山年兄”推荐的?似乎名不见经传的张秋江,其“驰名浙江”的评价又如何得来?要知道,浙江在明代可是全国书画重地,想要脱颖而出绝非易事。这一切,似乎充满了谜团。

宁波人张秋江 画花鸟尤善芙蓉

我们只能一点一点地拆解。

唐寅的信和徐沁的书中都提到,这位宁波慈溪人张秋江善画芙蓉。

历代花鸟画中,芙蓉不算一个热门的主题,所以画的人不多,凡画者多以工笔或小写意入手。

比如北宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》,工整细谨,设色艳丽,尽显皇家富贵气派。此外还有南宋宫廷画家李迪的《红白芙蓉图》、吴炳的《出水芙蓉图》,元代王渊的《木芙蓉图》、张中的《芙蓉鸳鸯图》等。

明代,这一题材逐渐趋热,“吴门四家”中至少有三位画过芙蓉,沈周有《松下芙蓉图》,文徵明有《芙蓉图》,唐寅至少画过两幅,一幅《秋水芙蓉图》,一幅《芙蓉图》,后者还入编了《明画全集》。

这一时期,宁波人吕纪因善画而进入宫廷,他的工笔花鸟画法影响了一大批家乡的同道,其中包括吕棠、吕健、胡镇、萧增、叶双石、刘俊、陶佾、姚沾、桂永昌、周軏、赵备、张秋江等人。所谓取法乎上,张秋江应该起点不低。

从《致文徵明札》看,唐寅对于向老同学推荐张秋江一事非常重视,表示本该亲自带他来拜谒衡山年兄的,实在是“偶有鄙事,不得偕诣”,然后“乞恕,再拜”。

《明画录》还记载,张秋江曾“与沈周游”,可见他与吴门诸家关系很近。

事实上,整个明代,江浙两地的文化交流极为频繁。很多文人之间,互相切磋唱酬,结伴往来交游,建立了深厚的感情。

日前出版的《鄞州金石录》一书,就收录了一件鄞州下应街道袁家村发现的明代墓志铭,由文徵明为宁波人包诚静夫妇书写,体现了吴门与四明人士的交情。稍晚,苏州才子、《吴郡丹青志》的作者王穉登,两度乘船沿浙东运河来到宁波,拜师会友,甬上文人几乎倾巢而出,盛情接待。

明代立国之初,洪武、建文、永乐三朝的首都,都在南京。即使明成祖朱棣“天子守国门”,迁都北京以后,南京仍为陪都,地位崇高,周边的苏州等地,作为京畿,人文荟萃,文化繁荣。

当时的宁波文人中,有两支庞大的“北漂”队伍,一支去往北京,如吕纪、王谔等人,一支去了江苏南京、苏州、扬州等地,如陈遇、陈远、陈沂、王偕、赵龙、戴浩、王应鹏、屠隆、谢三宾等,尤以后者人数居多。由于地域相近,人文相通,他们很快融入吴门圈子,也在当地留下很多作品。而张秋江与吴门文人,更是有着深度交往,他也可能有较长时间生活在苏州一带。据《唐寅年谱》记载,弘治十八年(1505)夏至日,张秋江拜访沈周,并留下诗作。唐寅也作诗“次韵”,题于另一位苏州画家陆复赠予沈周的《墨梅》长卷后。可见彼此间交情匪浅。

没有作品存世,会不会是这原因?

那么,为什么这位张秋江,至今没有作品存世呢?哪怕是他被人称道、载入画史的芙蓉图,也不见一幅?

记者有个大胆的猜想。

中国绘画史上,有这样两个特殊现象。

一是,宋明两代的花鸟画,尤其是院体花鸟画,具有较高的相似度。为什么会这样?唯一的原因,就是明代摹仿宋代。比如吕纪学的就是两宋院体设色浓丽的风格,花卉禽鸟形象逼真,点景树干、山石则施以粗放笔墨。这种表现方式,也成为明代院体花鸟画的主流。

二是,明代距离今天远比宋代近,按理说,保存下来的明代院体花鸟画数量应该比宋代多,可实际上并非如此。这又是怎么回事?

著名鉴定家、上海博物馆书画部原主任单国霖对此有个解释。他认为,明代几位皇帝都很欣赏精细、富贵的宋代风格花鸟画,宫廷画院中,以花鸟画家人数最多。所以,宋代的院体画在明代得到复兴。

明代画家中,兴起了一股学习两宋的潮流。以至于一些明人摹仿甚至假冒宋代作品,可以达到乱真的程度,连不少鉴定家都难以区分。

更有甚者,后世为了谋利,出现了把明代院体画家作品的题款挖掉,添个宋代的款,冒充崔白、黄居寀等宋人画作的情况。这样一来,就导致明代此类风格的作品留下来的反而不多。

单国霖拿吕纪的《红梅斑鸠图》举了个例子。他看到该画左侧偏下有“吕纪”落款,并钤有“四明吕廷振印”,就觉得非常难得,还开了个玩笑说:“如果不是因为构图关系,我也想把这幅作品的画款割掉,拿它去冒充宋画。”

既然如此,我们是否可以假想,张秋江的作品会不会被后人割掉落款和题跋,拿去当作宋画了?

宁波晚报记者 楼世宇

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号