汪巷村。资料图

甬派客户端记者 顾佳诚 通讯员 劳超杰 干雨微

连日来,在余姚梁弄镇汪巷村,一池盛放的荷花引得八方游人纷至沓来。

而在距离这片荷塘不足200米远的地方,便是汪巷村村史馆。其占地面积不大,却像一部厚重的史书,静静诉说着汪巷村的前世今生。

孝善为根,一脉相承的文明底色

在村史馆门口,摆放着一块看似不起眼的石墩。走近细看,才知其为“万松公敕命碑”残件。

碑上寥寥数语,记录并赞扬了“万松公”汪瑚“仁义传家”“以德为先”的家庭教育观。受此家风熏陶,其子汪惇、汪克章先后得中进士,被称为“兄弟进士”,成为地方美谈。

一块石碑,既镌刻着小家的家风传承,也揭示了汪巷村人才辈出的精神内核。“这块石碑,就是要以榜样力量弘扬‘崇德之风’,而在新时代,我们也找到了新的传承途径。”汪巷村党总支书记陈炯说。

村史馆里摆放的“万松公敕命碑”残件。顾佳诚摄

从村史馆的窗户向外望去,村民汪岳龙家门口悬挂的“孝善之家”牌匾在阳光下熠熠生辉。这块2018年首批颁发的牌匾,与村史馆里的石碑残片遥相呼应,共同见证着汪巷村以孝善文化培育文明乡风的生动实践。

汪岳龙悉心照料年迈的父亲汪志强,其孝心深受村民称赞;而其父汪志强三十多年来免费帮周边果农嫁接果树,手把手传授技巧从不藏私,其助人为乐的故事在村民中广为流传。

“技术要传下去,善心更要传下去。每天进出家门看一眼这块牌匾,就能时刻勉励自己。”汪志强朴实的话语,恰恰道出了汪巷人世代相传的精神底色。

“孝善之家”表彰现场。受访者供图

这些年来,每年农历正月初一,汪巷村都会对评选出的4户“孝善之家”进行表彰,欢快的锣鼓声响彻村庄,村干部和志愿者们排成一列长队,将沉甸甸的“孝善之家”牌匾送到获评村民家中。“我们用这样隆重的形式,就是要让孝善文化深入人心。”陈炯说。

耕读传家,古训里揭示的振兴之路

在汪巷村村史馆里,宋代状元方山京的画像尤为醒目。画像下方,留有他对家乡汪巷人民的劝勉与希冀:“有田力可耕,有书勤可读。”其中蕴含的“耕读”理念,仿佛早已为汪巷村的发展埋下伏笔。

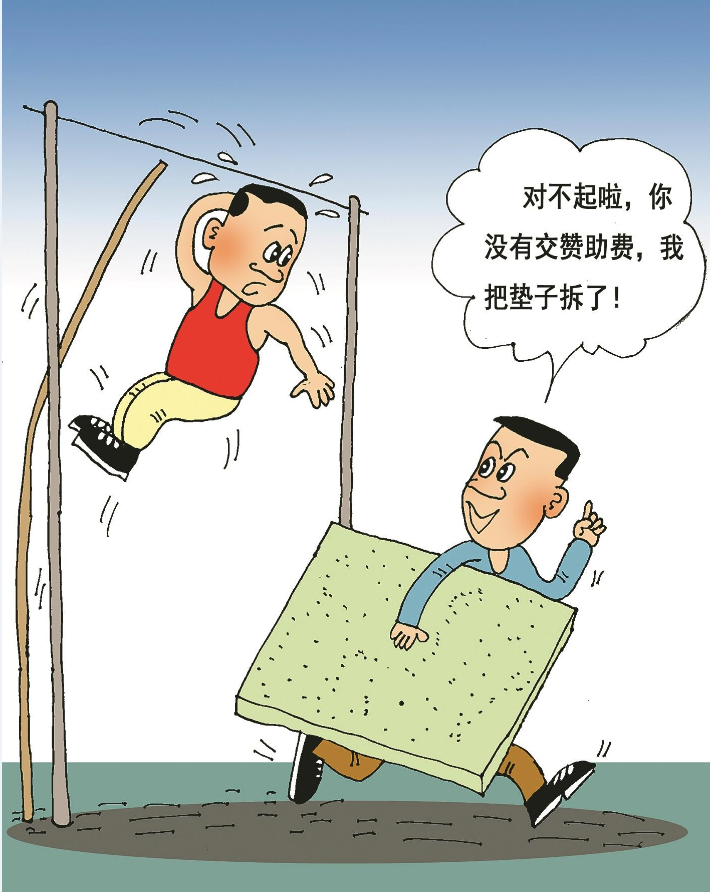

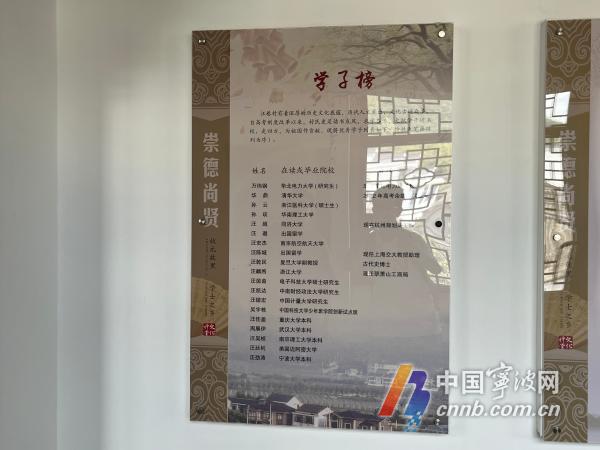

村史馆一角,存放着一份特别的“学子名单”,见证着汪巷村对学子的持续关注。

村史馆里的学子榜。

2018年,汪巷村设立“重恩助学基金”,为本村优秀学子提供长期奖励,每人每年1000元至5000元不等;

而每年暑假,获奖学子会组建“小状元志愿服务队”,参与村道保洁、开展公益性暑期课堂,形成从“受助”到“助人”的善意循环。

在这样的氛围中,自2018年以来,这座依山而建的小村庄已有近20名学子考入国内外知名大学。“状元故里”的精神特质,在一代代学子的成长与反哺中不断传递。

汪巷村不仅因状元文化闻名,如今村内的“小水果”也被人们津津乐道。草莓、蓝莓、樱桃等六十多种水果四季飘香,村民们紧抓乡村振兴的时代机遇,在家门口开起农家乐、办起特色农庄,日子过得红红火火。

汪巷村荷花池。通讯员供图

在村中心的荷花池畔,一座由废弃小屋改造的“荷塘咖啡”引人注目,屋内咖啡香气阵阵。这是村民李秋萍去年回乡创业的成果,她巧妙利用当地荷花资源,研发出“荷叶冷萃”等特色饮品。“旺季时一天能卖七十多杯,不少游客专程来打卡。”李秋萍笑着说。

去年,汪巷村集体经济收入达316.6万元,村民人均收入5.1万元,同比增长6.5%。

随着参观村史馆的人越来越多,汪巷村也从中捕捉到了新的发展机遇。“何不把参观村史馆,进而了解乡村文化这样的‘线性体验’,放到全村的文旅项目设计中?”陈炯这样思考。

近年来,汪巷村深挖“状元故里”等文化资源,投入3000余万元打造文旅产业。如今,“进士牌坊”“登科长廊”“状元荷塘”等景观节点,既串联起厚重的历史文脉,也成了热门打卡点。

“进士牌坊”。资料图

眼下,汪巷村正在谋划还原古代科举经历的研学活动,并将各特色景观串珠起来。“届时,孩子们沿着村道既能观赏历史文化景观,又能诵读经典古籍、参与科举考试,完整感受‘成为状元’的过程。”陈炯笑着说,“逛村子就是感悟乡村精神,这样一来,我们的村子不就是一个更大的‘村史馆’吗?”

今年,汪巷村荣获“全国文明村”称号。这份荣誉不仅是对其多年来精神文明建设成果的肯定,更为乡村振兴注入了新动力。“站在新起点,我们会继续推动农文旅深度融合,打造宜居宜业的和美乡村。”陈炯说。

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号