宁网编前语

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

八十年了。黄土坡上的硝烟早已散去,竹海里的枪声化作山风,但那些镌刻在山河里的故事,依然在阳光下闪闪发光。

宁波日报联合宁波市退役军人事务局和宁波团市委,推出“那些红村的年轻人——全国19个抗日根据地‘共富密码’”系列报道。

我们从浙东抗日根据地出发,开启一场特别的“青春寻访”,寻找那些回到革命老区的年轻人,如何让先辈们用鲜血守护的土地在他们手中变得更加丰饶,去看看抗战精神如何在新时代开出不一样的花。

这是一次跨越时空的对话,也是一场革命薪火的接力。让我们共同聆听这些来自革命老区的时代回响,探寻红色基因的永恒魅力,见证从战火纷飞到走向共同富裕的伟大跨越。

甬派客户端记者 王晓峰/文 李敬平/视频

“‘科技+共享’,让我们‘新农人’的田地,真正变成乡亲们的‘黄金地’!”提起用无人机帮乡亲打药、以低价租赁数智化农机解决种植难题,37岁的张博脸上写满自豪。这位湖北孝感大悟县的“新农人”,正用“共享”理念盘活资源,带领当地群众走上共富路。

红色大悟。本文图片由王晓峰、李敬平摄

一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂。地处大别山西端南麓的大悟县,因其独特的革命历史,成为孕育“大别山精神”的红色沃土之一。

抗日战争时期,当地军民同心抗击日伪顽,作出巨大牺牲。《红色故事里的大悟》记载:“革命战争年代,30万余人的大悟,有15万人参加革命,7万多人牺牲。”

大悟县革命历史博物馆里的雕塑

然而,崎岖的地形和薄弱的农业基础也曾长期制约其发展,使之深陷国家级贫困县之列长达35年。直到2020年,大悟县终于成功脱贫摘帽。

张博的创业故事,正是这片红色土地上人民奋力脱贫奔小康的一个生动缩影。

张博站在田间,检查农作物长势

张博出生在大悟县的一户普通农家。高中毕业后,他像许多同龄人一样,背上行囊南下广东务工。然而,每次与家人通话,父母那句“田地种不过来”的叹息,总在他心头萦绕。

“家里只剩老人,大片良田‘荒’着,太可惜了!”父母的无心唠叨,像一颗种子,悄然在他心底扎下了根——回乡,振兴那片生养他的土地。

2015年,他再次背起行囊,踏上了返乡的路。之后,注册家庭农场,成为种田大户,张博在家乡的土地上扎下了根。

新四军第五师纪念馆

创业之初,面对一二百亩田地的重担,他深感一人之力有限。“必须抱团取暖!”这个念头在他心中越发清晰。

“我们大悟是著名的革命老区,更是声名远扬的将军县。1941年1月,新四军第五师就在这里正式宣告建军。”

大悟是全国有名的将军县

“纪念馆里有一句话——‘军民团结一家亲,试看天下谁能敌’。这句话在这片土地上有着生动的写照。”

“芳畈镇有一个叫严福星的村民,他母亲当年就是在大雪天里骑着新四军第五师李先念师长的枣红马出嫁的。”

“这些红色故事我从小听到大,自然明白‘团结’的道理。”

……

纪念馆正中央的雕塑

2018年,在张博等人的全力推动下,一个由5位成员组成、整合了400多亩农田的合作社——悟博农机服务农民专业合作社,应运而生。

然而,随着合作社发展,新的问题浮现出来:不少乡亲田多人少,每逢农忙便人力告急,想用科技解决困难,一核算成本就发现会“亏本”。

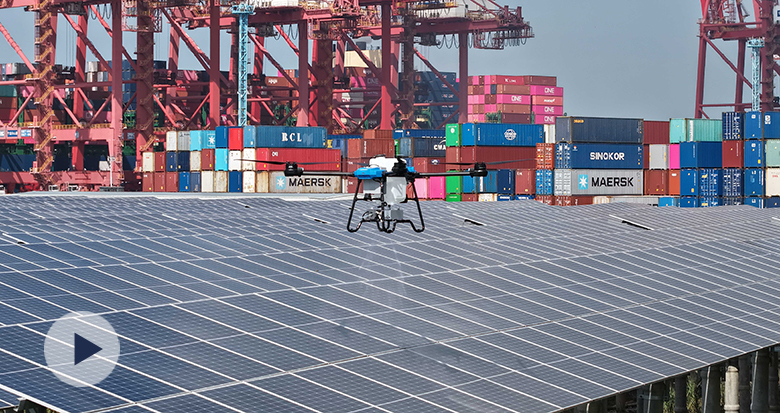

张博在调试无人机

“就拿稻田打药来说,”张博举例,“之前我们也尝试外包无人机服务,但预约难、响应慢,极易延误农时。而且对方往往设有最低作业量门槛,小面积订单排不上号。”

此外,当地小型农业合作社较多,购买农机重复率和闲置率较高。

“痛点”亦是商机。张博跑到武汉,学习无人机操作,“我一直坚信,自力更生是一方面,另一个就是要团结,关系好了自然不愁生意。而革命先辈早就教育过我们怎么‘团结’了——乡里乡亲的,在赚良心钱的同时,能帮一把是一把。”

无人机助农,让他和乡亲们都尝到了科技赋能带来的甜头:一千亩田,靠人工打药,每人每天基本能完成15亩,而且人工费贵;无人机作业,一天能完成四五百亩,每亩收费仅10元,性价比极高。

“这也算是挣钱与惠民两不误吧。”张博说,他和伙伴们又将赚来的钱购入各种农用机械并进行“共享”:“一两百亩田,如果自己买个拖拉机,估计最后连成本都挣不回来。现在这活直接外包给我们,皆大欢喜。”

在张博的操作下,无人机飞到农田上方

2024年,在张博的带领下,大悟县青创农机服务联合社宣告成立。这个以6名年轻“新农人”为主体的联合社积极整合资源,汇集了无人机操作、农机维修、智慧农机应用等领域的专业人才,并配备了各类农机149台(套),采用统一调度、统一配种、统一耕种、统一田管、统一收割的模式。

“智慧种田”让农业生产变得更高效:从播种到收获,新设备、新技术的使用,改变了以往用人工干、以肉眼看、凭经验种的模式。如今,联合社的农机社会化服务面积已经达到8万亩。

新四军第五师司令部旧址

石铺村,作为大悟县三里镇“十里粮道、万亩粮仓”乡村振兴示范带的重要节点,成片绿意盎然的农田,生机勃勃,令人欣喜。

前段时间,受雇的张博带领团队来此抢插秧苗。他们今年新购进的智能化8行插秧机表现出色:载秧量显著增加,大幅减少了补秧频次,有效提升了作业的连贯性与效率,节省了宝贵的时间和人力。“这台新家伙一天能插完四五十亩地,只要两个人操作,科技的力量真是实实在在!”张博指着机器赞叹道。

机械化、智能化的耕作方式,不仅提升了效率,也让周边农户得到了实惠。

61岁的八口塘村村民殷绍红就是受益者之一:“他们搞得确实可以!我家那十几亩田,交给他们全程托管,省心得很,中间我基本不用操心。农闲时节正好出去打打工,多挣一份收入,日子更宽裕了。”

殷绍红的话语里,透着对现代农业服务的满意和对增收的期待。

纪念馆一角

“这片红色热土是先辈们用热血浇灌的,更是靠自力更生、团结群众的精神一寸寸耕耘出来的。革命先辈教会我们,好日子是自力更生干出来的,也是依靠大伙儿一起拼出来的。”民以食为天,望着眼前葱郁的稻田,张博对记者感慨道。

“今天,我们这代‘新农人’接过接力棒,靠的不是蛮力,而是‘新农具’和‘新农经’。”他顿了顿,“掌握新技术,是新时代的自力更生;组建联合社、开展‘共享农机’服务乡亲,是传承依靠群众、服务群众的精神;以‘亲情价’凝聚合力,把产业做大做强,实现共赢。这,不正是当年抗日根据地‘星星之火,可以燎原’发展逻辑的生动延续吗?”

“这条路,”他望向远方葱郁的田野,充满信心地说,“我们定要坚定不移地走下去,让丰收的金色希望,铺展在更多乡亲的田垄之上!”

纪念馆一角

记者手记:

在大悟这片红色热土上,“新农人”张博的创业故事,是科技赋能与红色基因交织的生动写照。他敏锐捕捉到乡亲的“痛点”,将“自力更生”的拼搏与“依靠群众”的团结融入实践——学成无人机技术,创办农机服务合作社,探索“共享”模式。

这不仅是种田方式的革新,更是红色精神的传承。他以惠民价格提供无人机打药、智能插秧等社会化服务,让高科技不再是大型农场的专利,从而有效破解了小农户“用不起、用不上”的难题。机械化耕作大幅提升了效率,普通农户得以从土地中部分解放,农闲时外出务工增加收入。

“自力更生是根基,团结互助是力量。”张博的感悟,道出了共富路上的真谛。他驾驶着无人机翱翔田野,操作着智能农机驰骋沃土,以“共享”为犁铧,不仅耕耘着丰收的希望,更在革命老区的田埂上,铺就了一条惠及万家、充满生机的金色共富路。

科技赋能与红色传承在此交汇,让“好日子是干出来、拼出来”的信念,在新时代的田野上熠熠生辉。

鄂豫皖抗日根据地

抗日战争时期,鄂豫皖边区红旗飘扬,武装斗争从未间断,一直是我党我军的重要根据地之一。

1941年至1945年,新四军第五师在湖北孝感市大悟县成立抗战指挥中枢并指挥前线将士在华中大地浴血奋战。

新四军第五师在极其艰苦的条件下,面对日本侵略者的多次围剿和扫荡,英勇顽强、不屈不挠,进行了1260多次主要战斗,有力支持了全国抗战。

新四军第五师纪念馆外景

人物简介:

张博,1988年5月出生于湖北省孝感市大悟县三里镇石铺村一组,现为大悟县悟博农机服务农民专业合作社、大悟县青创农机服务农民专业合作社联合社主要负责人。

我想对您说:

革命先辈们,您教咱要“团结”,要“自力更生”。看,我们没给您丢脸——我们用“新法子”种地,带着乡亲一起过上好日子了!

编辑: 应波纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号