童年朱凡(左一)。鄞州区下应街道江六村陆氏宗祠供图

“阿庆嫂,适才听得司令讲,阿庆嫂真是不寻常。我佩服你沉着机灵有胆量,竟敢在鬼子面前耍花枪。若无有抗日救国的好思想,焉能够舍己救人不慌张……”

即便你没看过京剧《沙家浜》,对其中“智斗”的唱段也不会陌生。戏里的阿庆嫂,与鬼子机智周旋,是很多人心中抗日女英雄的模样。

在过去很长一段时间,宁波籍烈士朱凡的名字常和阿庆嫂联系在一起,被认为是阿庆嫂的原型之一。

又是一年“烈士纪念日”,为捋清两者的关联,也为重温烈士的革命岁月,由宁波市退役军人事务局下属宁波樟村四明山革命烈士陵园服务中心和宁波晚报组成的“沿着先烈足迹前行”项目组,先后走访朱凡生活过、战斗过的宁波、上海、常熟等地,翻查史料,走访知情人。

走访中,项目组找到朱凡的4张照片:从石库门前的天真孩童,到务本女中的进步学生,再到苏(州)、常(熟)、太(仓)抗日游击根据地的“村姑书记”,最后到昆承湖畔英勇就义的战士……

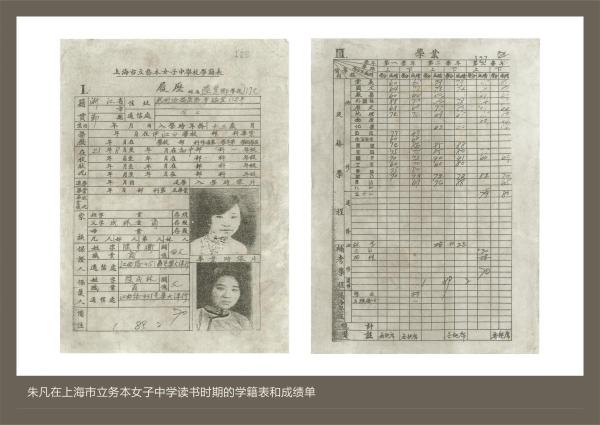

学籍单上的朱凡,从入学到毕业,变化还是很明显。常熟市烈士陵园供图

她用一步步蜕变回答所有人:阿庆嫂的勇敢是戏里唱的,有戏剧设计的巧合与圆满;革命者的赤诚,却是用一次次生命抉择、一场场真刀真枪的斗争换来的,没有逆天改命的结局,却比任何戏都更让人记挂、更值得敬仰。

千千万万个像朱凡一样用生命写就“赤诚”的革命者,才是阿庆嫂的人物形象能深入人心的精神根源。

石库门少女的觉醒

今年8月14日的上海,太阳把柏油路晒得发烫,连风里都带着焦躁的热气。朱凡的侄子陆军特意从松江驱车赶到虹口。

“这些年,家里人一直想好好梳理姑姑的事迹和故事。只是年代久远,很多人走了,很多事模糊了。这个念想就一直搁着,成了遗憾。”

在虹口区塘沽路附近,保留有一片石库门(具有上海特色的建筑)居民区。陆军说,这里原来叫德兴里,是爷爷陆成林的老宅,也是姑姑朱凡长大的地方。

午后蝉鸣聒噪,斑驳的木棂窗、略显逼仄的过道,还有晾衣绳上随风飘扬的衣裳……恍惚间,时间好像慢下来,顺着砖墙的纹路往回走,又回到了近百年前的上海——

从浙江鄞县来的陆成林,背着沉甸甸的包袱跳下轮船,在上海闯出了一片小天地。他会德语,在虹口公共租界的一家德国洋行谋得差事,每月能赚六七块大洋。

1919年,长女出生,陆成林给她取名“陆慧卿”——“慧”是盼她聪慧灵秀,“卿”是望她优雅知性,字字都藏着一个父亲对女儿的期盼:平静长大、温顺做人,一辈子活得体面、顺遂。

如今,那张石库门前的旧照片里,还能看见童年陆慧卿的模样:剪着齐耳短发,坐在3个弟弟身边,眼神亮得像星星,眉宇间却透着股超出同龄人的笃定。

因为家里条件不错,陆慧卿从小念私塾,后来考入当时上海三大女子名校之一的上海市立务本女子中学,是旁人眼里妥妥的“优等生”。

所有人都以为,她会顺着这条安稳的路走下去:读完书,找一份体面的工作,嫁个靠谱的人,过上父亲期盼的无忧生活。她却作出了不同的选择。

“沿着先烈足迹前行”项目组在常熟莫城东青村走访。记者 崔引 摄

石库门前旧照片的背面,写着一段文字,这段文字藏着少女不为人知的心思。

那是17岁的陆慧卿写给四姨的:“您将永远忘不了这几个从慈母身上抛下的可怜的孩子。”字里行间满是嘱托,像是在悄悄托付身后事。

相纸泛黄,字迹遒劲,像怕四姨看不清这份沉甸甸的嘱托。她没说要去做什么,没提会去哪,只是悄悄把家人托付给亲人。字里行间藏着的,是一种“随时可能奔赴远方”的决绝。

这个在优渥家境长大的女孩,是怀着怎样滚烫的信念,才会放下温暖的家、光明的前程,毅然转身,一头扎进那片看不清未来的烽火里?

或许,一个人的觉醒,从来不是突然的顿悟,而是看到苦难后,再也装不下只属于自己的安稳。

务本学子的坚定

暑假里的上海市第二中学,校门紧闭。或许已经很少有人知道,这所学校的前身,是陆慧卿的“青春战场”——上海市立务本女子中学。

时光倒转回1932年,刚入学的陆慧卿在学籍表上留下这样一张照片:齐耳短发,脸庞圆润,带着几分少女的稚气。

可那时的中国,却正陷在最深的苦难里:

距离九一八事变已过去一年,东北的土地仍在日军的铁蹄下呻吟;

一·二八事变发生后,上海街头的弹痕还没完全抚平,校园里的读书声总被突如其来的防空警报和枪炮声打断。

陆慧卿那时年纪不大,或许还说不出“天下兴亡,匹夫有责”的道理,可看着祖国的土地一点点被啃噬,她心里急得像烧着一团火。

这团火,没变成空喊的口号,而是化成了实实在在的行动。

课堂上,老师讲“国家兴亡”,她攥着笔的手不由自主握紧;课后,同学们偷偷传看的抗日传单,她会熬夜抄下来,塞给更多人;看到街头流亡的东北学生举着“还我河山”的标语,她会眼眶泛红……

她曾和弟弟说:“我们祖国就像一张桑叶,被帝国主义这只蚕啃得破破烂烂。再不想办法抗日,我们都要成亡国奴了!”

在学校里,她带头组织募捐,课余时间跑前跑后,把筹来的钱物送到抗战军队手里;回到家里,她动员全家人“省一口”,用早餐钱凑成捐款。

她还动员同学家长捐款,一遍遍讲“抗日不是别人的事,是咱们每个人的事”,直到对方愿意伸出援手。

1937年7月,卢沟桥的枪声一响,全面抗战爆发,上海很快被战火笼罩。她没有躲在家里,反而钻进上海女青年会的难民收容所,照顾难民;还加入了党的外围组织“雪影社”,教难民识字,更给大家讲抗日的道理。

那段时间,她像海绵吸水一样吸收进步思想:《大众生活》《新生》里的文章,她读了一遍又一遍;斯诺的《西行漫记》让她知道了延安的样子,邹韬奋的《萍踪寄语》让她看到了外面的世界。

书读得越多,她心里的方向越明——她要走的不是父亲期盼的“安稳路”,而是能救中国的“革命路”。

终于有一天,她悄悄改了自己的姓名,把陆慧卿改成朱凡,“‘朱’是红色,代表红军,代表中国共产党,代表革命。我要做红色队伍里的平凡一兵。”陆慧卿说。

弟弟看着姐姐眼里的光,也跟着热血沸腾:“那我也要改!我叫朱明!”

从“陆慧卿”到“朱凡”,不只是一个名字的改变。就像务本女中学籍表上的毕业照:脸庞还带有少女的稚气,可眼神早已没了当初的青涩,取而代之的是战士般的坚定。

从此,这个在石库门里长大的姑娘,把个人命运与国家命运紧紧绑在了一起。

朱凡的礼服照。沙家浜革命历史纪念馆供图

“村姑书记”的担当

1939年夏秋之间,20岁的朱凡告诉朱明:“我要到‘江抗’(江南抗日义勇军)去了。”她还激动地说,“我是一只小小的海燕,将自由地飞翔在惊涛骇浪之上。”

常熟市委党史办公室的刘品玉说,当时的苏(州)、常(熟)、太(仓)抗日游击根据地,斗争形势比“惊涛骇浪”更凶险——

上海、南京已沦陷,成为日伪统治的中心,苏(州)、常(熟)、太(仓)抗日游击根据地好像插入敌人心脏的一把尖刀,鬼子、伪军频繁扫荡,国民党顽固派还联合地痞、流氓、土匪、特务搞摩擦。

可满腔热情的朱凡对敌后抗日斗争中艰难困苦的生活抱着乐观主义精神,在写给弟弟朱明的信中说:“我从来没有像现在这样的愉快、兴奋。”

在沙家浜革命历史纪念馆,保留有朱凡的一张礼服照。照片中的她样貌精致,笑脸盈盈。陆军说,这是她给别人当伴娘时拍的。

可就是这样一个白白净净、爱美的女孩,在来到苏(州)、常(熟)、太(仓)抗日游击根据地后,硬生生把自己变成一个“村姑”。

刚来的那段时间,她在牛圈旁打地铺,结果半夜被牛尿滋醒,她立刻起来又是擦身,又是洗衣,闹腾了半夜。老乡赶来道歉,一口一个“先生”,这个称呼让她猛然醒悟:自己还没有真正和群众打成一片。

于是,她把头发盘起来,头上包了扎头布,穿上当地农民织的土布衣服,和农民们一起下田干活。很快,大家都忘了这个“上海来的女学生”,只知道村里来了个“能吃苦的朱同志”。

当时,朱凡以董浜陆家市小学校长的身份作掩护,开展民运工作。白天,她拿着课本给孩子上课,课本里夹着抗日传单;晚上,她提着小马灯走村串户,跟老乡拉家常、讲抗日。

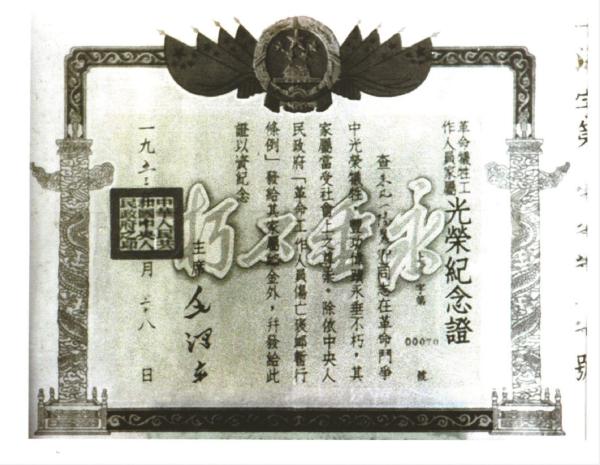

朱凡烈士光荣纪念证。沙家浜革命历史纪念馆供图

1940年初,常熟县委抽调8位思想进步、政治可靠的教育骨干作为发展培养对象,并推荐入党。朱凡就是其中之一。

因为工作能力强,群众基础较好,朱凡很快任横泾区委书记,后又于1941年初任辛莫区委书记。

当时,辛莫区的斗争形势极为复杂,日军、国民党、土匪,各方势力交错。就在她上任前,原区委书记张纪华等4位同志惨遭反共顽军杀害。

朱凡没有丝毫畏难情绪,反倒鼓励同志们,“要抗日就要战斗,干革命就有牺牲”“千难万难,发动群众就不难”。

她原本可以留守机关,但她把机会留给体弱的女同志,自己则带着工作组到苏常公路以西开辟工作。

有一次,一位同志需到土匪活动频繁的地方去开展工作。为了同志的安全,她派了区武工队护送,自己独自一人留守区委。有同志担心她的安危,要给她留下一条枪,可她却说:“不要紧的,有群众就有区委在。”

昆承湖烈士的坚守

项目组到常熟木杓湾尼姑庵的那天,天气格外好,蓝天白云,阳光落在河面,波光粼粼。可1941年的夏天,就是在这里,因为叛徒出卖,朱凡被日军抓走了。

那年7月,日军对苏(州)、常(熟)、太(仓)地区发起疯狂“清乡”——3万多日伪军带着机枪大炮,用铁丝网和篱笆把整个地区围得严严实实,每隔1公里就设1座碉堡,还在昆承湖周围布下“荷花桩”据点,扬言“凡是跟共产党、跟‘江抗’有关的,一个都不留!”

组织上考虑到朱凡的安全,让她先行转移。可她看着严峻的敌情,毅然拒绝,转身沉着、果断地指挥当地开展反“清乡”斗争。

“过去大家经历过好几次扫荡,谁都没有想到这次的‘清乡’会来得如此严重,因此在‘清乡’开始后,朱凡仍是按照原来的工作经验开展工作,最终导致被捕牺牲。”刘品玉说。

那年7月中旬,朱凡参加完反“清乡”会议,打算回来进一步布置反“清乡”斗争工作。就在她走到驻地附近的木杓湾时,不幸遇上日军和汉奸。由于汉奸指认,再加上为了让其他没有暴露的同志逃生,她不幸被捕。

被捕后,日军对朱凡进行严刑拷打,可她却忍住剧烈的疼痛,不吐一字。残暴的日军红了眼,用麻绳一头绑住朱凡的一只脚、一头系在汽艇上,狞笑着开动汽艇。汽艇沿着昆承湖边上密集的芦苇荡疾驰而去。芦苇像锐利的刀片,撕割着朱凡的身体,鲜血很快染红了湖水。

生命的尽头,最能看清一个人的底色。朱凡的底色,是对国家的忠诚,是对人民的守护,是宁死不屈的赤诚。

就像常熟市烈士陵园里,那张朱凡留给世人的照片,依旧是齐耳短发,穿着一件黑色的褂子,眼神坚毅,没有丝毫动摇。

我们仿佛一下懂了:大家为啥把朱凡和阿庆嫂连在一起,不是说她是戏里的人,而是她在险境里不慌、在困难面前不怯的勇敢和赤诚,是阿庆嫂形象的精神底色。

永不褪色的赤诚

朱凡,这个把名字改成“平凡”、却活成不朽的烈士。80多年过去了,她的故事仍被记得。

在昆承湖村,一面硕大的墙上写着“朱凡是‘江南赵一曼’”。

在莫城东青村、辛庄合泰村、昆承湖村,上了年纪的村民听说朱凡的名字,大多还有印象:“当年上海来的女学生。”

在陆申泾,村民朱炳元说,爷爷朱汉泉生前从事过民运工作,还和朱凡并肩战斗过,“也曾提过,朱凡当年的牺牲地在裴家庄河和肖泾河交叉的地方。”

在朱凡的老家——如今的鄞州区下应街道江六村,陆氏宗祠二楼特别为她设展。村民陆善祥说,陆氏家族一直以“家国为先”,朱凡是家族的骄傲。

朱凡之所以一直被记得,就是因她身上的“赤诚”——对国家的赤诚,对人民的赤诚,对信仰的赤诚。

或许,我们要找的“阿庆嫂”,不是某一个人,而是像朱凡这样的一群人。

她们是被人疼爱的女儿、温柔的妻子、慈祥的母亲,却在战火纷飞、国难当头之际,把“小家”放在身后,把“大家”扛在肩上。

又是一年秋风起,昆承湖的芦苇又黄了,沙沙声像在诉说:朱凡的赤诚,从来没有褪色。它终将化作科研人员攻坚时的坚守,化作基层干部为民服务的热忱,化作每个普通人心中“家国为先”的信念……

这大概就是寻找的意义:我们不是在找过去的她,而是在找能照亮未来的、那份永不褪色的赤诚。

宁波晚报记者 石承承 通讯员 乐欣瑜 王莹

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号