节假日用微信工作算“免费加班”吗?

离职工程师王先生(化姓)将前公司告上了法院,追讨自己两年来节假日和休息日期间的加班费。9月30日,记者从湖北武汉东湖高新技术法院获悉,经审理,法院认为,在休息时间通过社交媒体付出实质性劳动,同样构成加班,用人单位必须依法支付报酬,经核算,判决公司支付王先生加班费5000元。

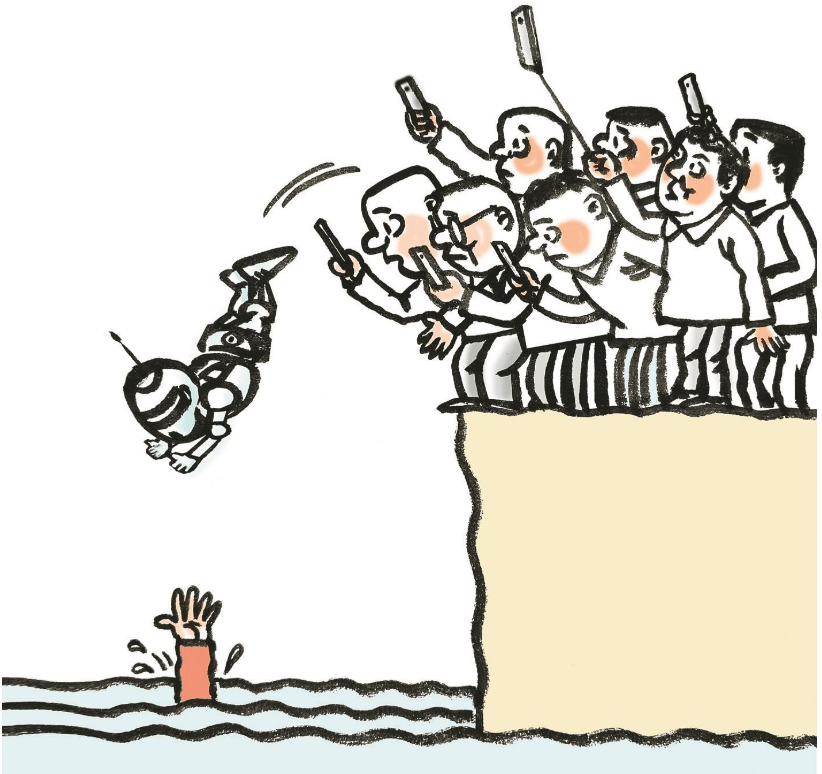

微信处理工作属于“隐形加班”

2020年5月,王先生入职某建设公司担任主办工程师。2022年10月,他被公司口头要求提交离职申请。离职后,王先生将前公司告上法庭,要求支付长达两年多的加班工资。

王先生表示,在职期间他存在大量延时加班、节假日加班和休息日加班,包括元旦、清明、劳动节、端午、中秋、国庆及春节等,这些加班大多通过微信进行——需要在工作群中回复消息、汇报工作进度、发送现场照片等。

庭审中,前公司辩称王先生是主动离职,并否认存在加班事实,认为其诉请的加班时间和金额没有事实依据。

经审理,法院认为,王先生提供的微信聊天记录中的开会记录和照片等证据,能够证明其在休息时间付出了实质性劳动。公司明显占用了劳动者休息时间,应当认定为加班。

由于王先生没有提供具体的打卡记录,微信记录的加班时长难以精确量化,全部认定为加班有失公平。最终,法院综合考量其工资情况、职务要求、加班频率、时长和内容后,酌定该建筑公司向王先生支付加班费5000元。

法院判决“微信加班赔偿”并非个例。据此前报道,2024年4月,武汉市青山区人民法院就立案受理了公司与李女士劳动争议纠纷一案。

2021年,李女士入职某公司,双方签订了固定期限劳动合同。工作期间,李女士经常在休息时间,如周末、下班后、国家规定的法定节假日等,收到公司高层领导发来的微信消息,包括回复工作指令、修改方案等,李女士按照要求完成了相应的工作。

2023年下半年,因公司业务调整,李女士与公司就离职一事进行协商。李女士要求公司支付休息日的加班工资,共计12万元,双方对此未能达成一致。

最终,经核算,法院判决公司向李女士支付2021年至2023年加班费9万元。该公司不服判决,提起上诉。二审法院维持了原判。

线上加班也是加班

法官提醒

法官表示,随着工作方式多元化,通过微信等线上工具在休息时间处理工作的情况非常普遍,判断加班的核心在于是否在标准工作时间外付出了实质性劳动。如果劳动者在国庆节等法定节假日通过线上方式处理了明确、具体的工作任务,而非仅仅是偶尔回复简单信息,就可能被认定为加班。

法官提醒,法定节假日期间,如果劳动者通过线上方式处理工作事务,应当注意保存聊天记录、邮件往来等工作证据,以便维护自身合法权益。对于企业而言,应严格遵守劳动法律法规,尊重员工的休息权。即使员工未完成加班审批流程,只要能够证明加班事实的存在,用人单位仍可能被要求支付加班费。

编辑: 应波纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号