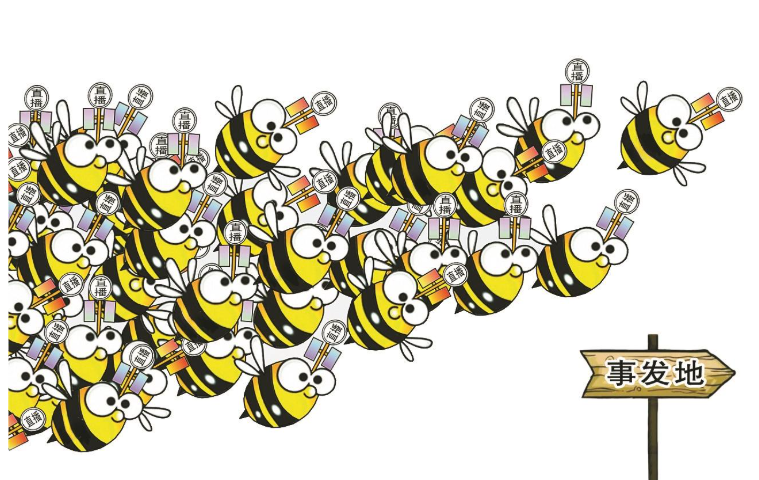

当AI生成的快讯秒速刷屏,当算法精准投喂定制化资讯,我们依然需要一群人——抱着采访本穿越风雨,背着相机蹲守现场,用双脚丈量土地,用双眼捕捉人性微光。

11月8日,第26个中国记者节将如期而至,在智能浪潮与主流媒体系统性变革中,我们向每一位坚守现场的记者致敬:新闻的生命线,永远在现场延伸。

有人质疑,AI能整合数据、模拟文稿,记者的价值何在?宁波日报报业集团的记者用行动作答——

英国凌晨的夜色中,报网经济新闻部金鹭守在港口完成越洋直播,镜头里“中欧北极快航”首航的汽笛声划破夜空。AI能整合外贸数据,但这份跨越时区的见证,是算法无法替代的历史在场。

河北阜平百年不遇的暴雨里,报网政法社会新闻部沈莉萍蹚过泥泞登上五丈湾山顶,在断水断电断路的困境中,记录红村青年用代码耕耘的共富故事。鞋子上的泥土,比任何生成的文字都更有力量。

现场,是情感的共鸣场,更是价值的锚点。

报网文体新闻部张芯蕊循着《在那桃花盛开的地方》的旋律,从92岁奉化籍词作家邬大为的手稿出发,发起全球征曲,让“桃花”成为连接海内外的文化符号。AI能谱曲,却读不懂老人听到家乡水蜜桃时那孩童般闪亮的眼神,更无法理解旋律里的家国乡愁。

报网理论评论部易其洋、袁明淙则以独特的“观察在场”,透过外贸对接会的人流如织,在20多家服务商与近2000家外贸企业的供需对接中,在政府统筹20万个舱位、组织1600个境外参展团的务实举措里,剖析出外贸巨轮在风急浪高中行稳致远的背后推力。AI能罗列外贸数据,却感受不到这份“企业努力+政府助力”的同心合力。

宁波都市报系民生中心林桦、张培坚与宁波大学硕士毕业生、脑瘫青年尹龙的沉浸式对话,让“别说读书太苦,那是我看世界的路!”这句感悟,成为直击人心的成长箴言。AI能生成教育评论,却捕捉不到儿子戴上硕士帽时父母噙泪的眼眶,也体会不了记者为何会在写稿和剪辑视频时数次泪目。

我们积极拥抱AI技术,借其提升传播效能。但我们坚信,技术终究是工具。记者的现场坚守与创新实践,才是媒体在AI时代破局突围的关键密码。

在主流媒体系统性变革的浪潮中,“在场”是不变的底色。从港口码头到红村山顶,从文艺现场到毕业典礼,记者的足迹勾勒出时代的轮廓。在算法编织的信息茧房外,我们用现场报道打开真实世界的窗口;在流量喧嚣中,以专业担当守护新闻的公信力。

阅读这组特别报道,你看到的不仅是记者的身影,更是一个个鲜活的时代切片。AI会迭代,技术会更新,但记者对现场的坚守、对真实的追求永不褪色。

值此记者节,向每一位“在现场”的记者致敬,愿我们永远以脚丈量、以笔记录,在智能时代,让新闻始终带着大地的温度与人性的光芒。

英国夜晚的海风里,我直击中欧北极快航历史性首航

讲述人:宁波日报报网经济新闻部 金鹭

金鹭

英国当地时间10月13日晚,弗利克斯托港的海风裹着深秋的寒意,刮得人脸颊发紧。

我望向海平面尽头那个越来越清晰的光点——“伊斯坦布尔桥”轮,这艘承载着中欧北极航线首航使命的巨轮,正缓缓向码头驶来。

身后,摄像记者孙宇卓的长焦镜头早已对准船身,我们俩的呼吸都变得有些急促。

直播开始时,国内已是凌晨3时,宁东路901号的报业大厦灯火通明——记者同伴、编辑、虚拟演播厅技术保障人员等数十人严阵以待。

最紧张的时刻,是确定船舶靠泊时间。我提前做好了“作业”:“港口以全部缆绳固定时间为靠泊时刻。”

直播中,我一边和中外嘉宾畅谈航线对中欧贸易的意义,一边用余光紧盯着船身:第一根缆绳拴上缆桩、第三根、第六根……当第十二根,也就是最后一根缆绳绷紧固定,我立刻向身边的港口工作人员核实,随后对着镜头大声宣布:“各位观众,现在是英国时间10月13日21时30分,‘伊斯坦布尔桥’轮全部12根缆绳固定完毕,成功靠泊弗利克斯托港!”

此刻,国内已是凌晨4时半,后方团队迅速填补通讯稿中的船舶到港时间空白,实现全球首发。

随后,第一只集装箱被吊装到集卡车上,看到上面中英双语写着“英国欢迎全球最快中欧航线”的字样,工作人员的掌声随着海风传来,我忽然忘了直播的紧张,只觉得眼眶发热。

直播结束后,我们又录制了短视频交由后方剪辑,最终相关新闻作品全网播放量破千万,抖音点赞超6万。外贸从业者留言:“看到船靠港的瞬间,我们明年走中欧北极快航的信心更足了!”

回想这2小时直播,虽整体节奏流畅、内容完整,但我也有多次“嘴瓢”磕绊,甚至采访船长和港口工作人员时,安全帽不慎掉落。可一同到场的新华社老师却鼓励我说:“这才是现场直播的魅力,观众就是要看这份不完美!”

也许,仅凭素材整合,也能做出像模像样的新闻。但如果没站在弗利克斯托港的海风里,就没法亲眼见证、感受船舶逐渐从一个光点到靠泊时“巨物压迫”一般的震撼,没法捕捉到港口工作人员说起“20天从中国直达欧洲,这堪比人类第一次到达月球”时眼里的光,更没法在历史发生的第一刻,把这份属于宁波、属于中国的骄傲,实时传递给屏幕前的每一位观众。

AI能生成数据、整理信息,但新闻的温度、历史时刻的厚重,永远需要记者用“在场”的脚步去丈量、用真诚的眼睛去记录。

这,就是我们在现场的意义。

暴雨逆行太行山深处,见证红土地上的青春答卷

讲述人:宁波日报报网政法社会新闻部 沈莉萍

沈莉萍

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。我参与宁波日报报网“那些红村的年轻人”系列报道,探寻19个抗日根据地的“共富密码”。我和同事李敬平的目的地是河北省保定市阜平县——晋察冀根据地的首府。狼牙山五壮士纵身跳崖、王二小引敌入瓮……这片曾见证先辈热血的土地,如今正迎来改写命运的年轻人。

我没料到,这场采访会以“逆行”开场,当我们坐火车辗转抵达阜平边界时,一场百年不遇的特大暴雨(单日降水量达540毫米)已让阜平成了断水断电的“孤岛”。更令人着急的是,采访对象90后“新农人”吴泽年马上要赴江西出差,回阜平要10天后。我们必须赶在他离开前见到面,脚踩在他耕耘的土地上,才能听懂他的故事。我们决定挺进阜平。经反复劝说,一名出租车司机终于同意送我们前往。

车行在紧急抢通的路上,沿途泥水飞溅,乱石遍地,路边被洪水卷走的车辆,暴雨冲刷后裸露的岩石,每一幕都令人心惊。绕道抵达入住的宾馆堪称“三无”:无Wi-Fi、无热水、无空调。盛夏闷热,我们都没有睡安稳。

但是,与革命先辈的牺牲相比,我们这点困难不值一提。这片土地值得我们奔赴,这里的故事值得被看见。

次日一早,我们赶往当年地雷战发生地——五丈湾山顶的黄桃基地。山路坑洼难行,山间雾气弥漫。抵达山顶,甜香混着泥土气息扑面而来:金灿灿的黄桃压弯枝头,农户忙着抢收、拣果、装箱。“这一批正要发往浙江盒马超市,单果重量超过200克。”吴泽年的眼里闪着光。

这名澳大利亚留学归来的计算机高手,已在太行山坚守7年。他和三名伙伴辞掉北京高薪工作,把6800亩荒山改造成智慧果园。吴泽年点开手机,120套传感器传来的湿度、肥力数据清晰可见。几年前,提前成熟的黄桃曾烂在地里,损失超过百万元。如今这里由无人机植保,果农依数据种桃,不再靠天吃饭。

“阜平黄桃,早晚会像当年的地雷战一样出名”,吴泽年他们将公司命名为“光存”,要让光辉岁月永续。

聂荣臻元帅“阜平不富,死不瞑目”的牵挂在耳畔回响。我低头看看沾满泥土的鞋子,忽然顿悟:抗战精神从不是陈列在纪念馆里的文字,而是藏在脚下的泥土中,藏在一代代人的坚守里。当年老区人民钢钎凿地,如今年轻人用代码耕耘;过去热血守家园,现在智慧共富,战场在变,责任和担当未改。

这场“逆行”也让我读懂:好报道不是隔着屏幕的拼凑,只有真正脚踏现场泥土,感受过这里的风雨,触摸过这里的果实,倾听过这里的心跳,才能读懂红土地的密码。我充满感情写下《太行深处拓荒者吴泽年:用代码和数据种出未来》,正因这份“沾着泥土”的感悟,让该文成了系列报道的佳作之一。

有些感动,要走到跟前感受

讲述人:宁波日报报网文体新闻部 张芯蕊

张芯蕊

今年6月,宁波日报编辑部收到一封来自沈阳的投稿。《在那桃花盛开的地方》的词作者、92岁的奉化籍艺术家邬大为用质朴而深情的文字表示,“因年岁过高难以回家,但对故乡的情常萦绕心间”,于是为《在那桃花盛开的地方》写下续作《重回桃花盛开的地方》,盼望借报纸一角,将这份对故乡的眷恋与思念传递给家乡。

为了探寻这份深情背后的故事,我前往沈阳,面对面倾听老人的心声。也正因为这次探访,让我们发现藏在歌词背后的不仅有故乡情结,还有老人一生许予家国山河的坚守。

仲夏的沈阳已有些暑气,为了方便拍摄,我们和邬老约在公园见面。他由女儿搀扶着走过来,步子慢,坐下后还喘了好一会儿。

老人随身挎着个小公文包,拉链没拉严,里面厚厚的一沓纸,都是他为采访而准备的手稿。邬老主动打开了话匣子,从包里抽出那些手稿,一页一页地介绍着:“这是我最近写的《新时代进行曲》,还有这首《希望在中国》《中国阔步走》……怕你看不清楚,刚才在车上就想抄一份干净的……”

见邬老前,我们通过电话。他说自己现在每天能保证半天创作时间。

“您今年已经92岁了,为什么还这么努力地坚持创作?”我忍不住问。

没想到这个简单的问题,戳中了老人的泪点。从童年在抗日战争中度过,到青少年时期经历抗美援朝,他就把写歌词当成了自己的使命,想用歌声给人鼓劲。

说到动情处,老人红了眼睛,摆摆手说:“不能再讲了。”

当提到家乡的水蜜桃,邬老的状态又像是换了个人,眼睛一下子亮了,凑过来问:“这就是从宁波带来的水蜜桃吗?”像盼着糖的孩子。

后来才知道,邬老每年等着家乡寄水蜜桃,第一年因为路远,寄到沈阳烂了一半,他心疼了好几天。后来我们和邬老一起去逛市场,看到桃子,他还会忍不住问一句“是奉化的吗”……

也正是因为这些细节和牵挂,才有了《重回桃花盛开的地方》这首歌词里的乡愁。他所眷恋的,不只是奉化的一片桃林,更是他用一生守护的、脚下的这片土地。在老人的泪光与笑容之间,我仿佛也读懂了一种深沉的情感逻辑:因为亲历过苦难、见证过辉煌,才对为之奋斗终身的祖国爱得如此深沉。

采访结束后,我时常思绪万千。公文包里的手稿、誊抄时的认真、提到家乡水蜜桃时如孩童般闪亮的眼神、讲述战友时那无法继续的哽咽……那些感动的瞬间,要走到跟前,才感受得真切。

那条“看世界的路”,在脚下,更在眼前

讲述人:宁波都市报系民生中心 林桦 张培坚

林桦

张培坚

回望这一年奔走过的无数现场,有一个地方格外记忆犹新。那是在宁波大学一间普通的教室里,我们坐在脑瘫硕士毕业生尹龙的面前。这次采访让我们坚信:无论AI如何重塑信息生态,新闻的生命线,始终系于我们抵达现场的脚步。

线索来得突然,是在一个深夜。“宁大有个脑瘫青年硕士毕业了”这条线索让我辗转反侧,好奇心油然而生。这种“眼睛发光”的冲动,是新闻敏感性在敲打我们——在信息洪流中,必须能识别出那些真正值得奔赴的“现场”。

第二天,我们如约见到了尹龙。他的微信签名瞬间击中了我们——“别说读书太苦,那是我看世界的路”。这句极具个性又富含哲理的话语,让我看到了超越事件本身、触及灵魂深处的叙事可能。我们当即决定,让这句话成为贯穿报道的灵魂。这个发现,源于“在场”的细致观察,而非一个简单的新闻素材。AI时代算法可以撰写信息,但无法替你感受一句签名背后那沉甸甸的人生。

真正的冲击,来自面对面的采访。由于身体机能的障碍,尹龙的发音确实异于常人,需要我们全神贯注地倾听。然而,就在这略显艰难的交流中,我看到了“在场”无可替代的价值。如果仅凭一份文字资料,或许只能得到一个“身残志坚”的扁平形象。但坐在他面前,能清晰地感受到他逻辑的缜密,以及语言中蕴藏的惊人力量与感染力。

他谈起求学路上的困顿与坚持,谈起对知识的渴望,谈起他如何用比常人多出数倍的时间,一寸一寸地铺就这条“看世界的路”。那一刻,我们数次泪目。后来,视频编辑在剪辑这些素材时,也同样泪目了。我们深深体会到,只有先打动自己的作品,才有可能去打动别人。

当天,我们的特稿与短视频同步推出。尹龙的故事迅速引爆网络,人民日报、新华社等央媒纷纷转载,全网传播量达到10亿,成为一个现象级的爆款新闻。

在信息爆炸的今天,独家与深度是媒体的生命线,但这都源于记者在现场的坚守。受众从不缺信息,但他们渴望打动心灵的信息。尹龙的故事能脱颖而出,正是因为我们没有停留在热点表面,而是通过系统性的深耕,挖掘出了直抵人心的力量,成功塑造了一个新时代自强不息的精神榜样。

AI时代,技术让我们拥有海量的信息。但技术的尽头,是人的温度。我们依然需要奔赴现场,因为,真正看世界的路,不仅在电脑前,更在我们每一位记者永不缺席的“现场”。那里,涌动着新闻无穷的生命力。

小切口,大主题:一篇“甬派快评”的“破圈”之道

讲述人:宁波日报报网理论评论部 易其洋 袁明淙

易其洋

袁明淙

今年6月11日,甬派客户端的“甬派快评”专栏发表的评论《企业努力+政府给力,汇聚外贸拓市场的合力》,入选中宣部2025年6月地方媒体好评论。

全媒体时代,地方媒体的声音如何突破地域限制,引发更广泛的共鸣?这篇评论做出了有益尝试。其“出圈”离不开对宁波经济社会发展脉络的长期跟踪与深入思考,更体现了对全球经贸格局演变和区域经济实践的敏锐洞察与深刻理解。

评论的切入点,是浙江省外贸综合资源对接会。宁波日报报网领导对新闻报道和评论写作早早作出了安排,作为评论作者,我们第一时间了解相关情况、研读相关资料,以准确理解和把握这次会议的重要意义。

外贸综合资源对接会召开的背景是,美国政府打起了贸易战,使得中国企业找资源、拓市场遇到不少阻力,亟待破除。因此,评论不能局限于事件本身,而应将其置于全球贸易环境复杂多变的大背景下审视。经过思考与分析,我们最终确定了“企业闯市场、政府搭桥梁”的主题。完成初稿后,根据记者写的消息稿,又做了些事实和表述上的修改,剖析了“企业努力”和“政府给力”如何“汇聚合力”的现实话题。

由此,一篇源自地方工作的评论,完成了从“总结本地经验”到“提供参考方案”的关键跃升,使其探讨的议题超越了宁波,对全国乃至更广范围应对类似挑战有了启发意义,实现了“小切口”与“大主题”的契合。

在媒体深度融合的今天,评论不能总是单一形态的产品,而应是全媒体传播的“内容源”。在文字版定稿后,我们又将其改编成短小的视频文案,由主持人播报,以轻快形式传播,增强了渗透力和影响力。文字评论和短视频,不仅在自有平台宁波日报报网端发布,还通过宁波日报报系旗下的微博、微信、抖音等渠道协同推广,让“宁波声音”传得更广更远。

“甬派快评”作为新媒体评论专栏,定位为“姓甬名快叫评论”,刊发了大量既聚焦“宁波事体”,又总结普遍规律的评论,受到“派粉”广泛好评,被评为2023年度浙江省新闻名专栏(一等奖)。

《企业努力+政府给力,汇聚外贸拓市场的合力》一文,很好地体现了“甬派快评”的定位和特色,为地方媒体评论寻求突破,提供了例证。内容上,从本地事件中发掘全国性议题,呈现独特视角;表达上,适应分众化传播规律,实现多形态表达;机制上,完善制度保障,从选题策划到传播运营,有序高效;策略上,构建矩阵网络,实施“多点播种”。

宁波日报 甬派客户端 记者沈莉萍

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号