陈慧出席第十届浙江书展开幕式。本文图片由周晓思摄及受访者提供

甬派客户端记者 周晓思

10月下旬的宁波,秋阳正好。在第十届浙江书展开幕式的聚光灯下,“菜场作家”陈慧为书展按下启幕键。这个在菜场摆摊19年的“生活家”,既是推着两百多斤杂货小车奔走的“阿三”,也是笔下流淌5部散文集的写作者。

“别人叫我‘菜场女作家’,其实我只是一名写作者,在摊位上赚生活的底气,在文字里找内心的安宁。”

烟火扎根处

为了采访陈慧清晨出摊的全过程,我们前一天晚上就赶到余姚市梁弄镇。陈慧侧身引我们进屋,桌上摆着三只白瓷碗,鸡汤浮着金黄的油花,排骨炖得酥烂,红烧茭白裹着酱色——“还没吃饭吧?土鸡是村里养的,城市里不容易吃到。”

我们本想就近找家餐馆,她却摆了摆手:“好多记者在这儿吃过,别客气。”说话间,她给我们添汤,像招待远道而来的亲戚,把暮色里初见的局促冲得烟消云散。

陈慧的杂货小推车。

“明天清晨五点半就得出摊,就在前面那盏路灯底下。”陈慧指着菜场外围的街角,老式路灯在夜色里晕出一圈暖黄,“菜场里面不让进,人家固定摊位一年交几万块摊位费,我要是挤进去,像个‘毛苍蝇’似的晃来晃去,谁看了都不舒服。”

这话里藏着她19年摆摊悟出的“分寸感”。2006年初夏,她做完剖宫产手术不到一年,怀里抱着嗷嗷待哺的儿子,手里攥着仅有的几百块钱,站在梁弄镇的街头,四顾茫然。

“那时候身体还没恢复好,厂里的活干不了,带着孩子,朝九晚五的班也没法上。”陈慧边走边说,声音轻了些,“后来看见有人在路边摆摊,就想着,我是不是也能试试。”最初她没有推车,为了抢位置,每天凌晨两点就得摸黑出门,野狗的吠声曾吓得她拔腿就跑。再后来,她把儿子的童车拆了篷,改成了小货车,这才不用再凌晨两点起床。

第二天清晨不到六点,梁弄镇的天刚露出鱼肚白,陈慧已经推着两百多斤的杂货车上路了,板刷、打火机、马桶刷、粘鼠板、鞋刷……上百种日用小百货码得整整齐齐。“看着不起眼,但都是‘硬货’,力气小了可推不动。”陈慧笑着说。

小推车碾过青石板路,发出“咕噜咕噜”的声响,惊醒了街角打盹的老狗。“阿三,今天有粘鼠板吗?”卖早点的张婶探出头来,话音未落,陈慧已经从层层叠叠的货物中抽出一个递过去,“刚补的货,还是三块钱。”阿三是陈慧的乳名——因她在江苏如皋家里排行老三。这个乳名随着陈慧的远嫁,在千里之外的梁弄镇传开了。

这样的清晨,她已经过了19年。如今的推车早已升级,成了菜场的“活招牌”,她也成了一个人情练达、真诚爽朗的老板娘:售价1元1个、2元3个的打火机,她总要先试火才递出去;骑电动自行车的顾客买苍蝇拍,她会利索地塞到车筐里;有人专门来换零钱乘公交,哪怕不买东西,她也爽快应允。七点开始,菜场的人越来越多,她的生意就没停下来过。

“菜场是最公平的地方,付出就有回报。”陈慧一边理货一边自豪地说,“在梁弄,90%的人认识我,我是他们的阿三,是中老年人的团宠。”她的摊位在菜场外围的路边,却聚集了最稳固的客源。

陈慧在梁弄菜场外摆摊。

“在菜场不谈文学”,村民们更认可的是“阿三人好,对谁都客气,卖的东西靠谱”。村民们时常把自己种的青菜、萝卜,趁她出门摆摊前悄悄放在门口。收摊时,路过的姑娘塞给陈慧一包牛肉干,“阿三姨,这是我哥旅游带回来的。”陈慧笑着收下,眼里漾开暖意:“这丫头,我从小看着她长大的,现在都上班了。”

可陈慧的梁弄菜场,又绕不开文学。菜贩宁小召的大姐被写进《在菜场,在人间》,收到签名书时笑得合不拢嘴;修车铺夫妻的儿子读过她的书,见了面总忍不住夸“阿三厉害”;就连镇上邮政所的工作人员都知道,“镇上寄自己写的书,只有她一人”。烟火气里藏着文字的根,就像她的人,扎在菜场,也长在书页里。

孤独救赎路

23岁那年,陈慧循着远嫁余姚的小姨来到这座浙东小镇。一日,她在小姨家门前的池边洗衣服时,被邻居牵了线——对方给她介绍了一位年长七岁的本地男人。带着对安稳生活的期许,她从江苏如皋远嫁浙东梁弄,本以为年长的伴侣能成为依靠,没想到等来的却是“连一根牙签都要自己掏钱买”的寒凉婚姻。

而婚姻困境的突围,始于2010年那台花2600元买来的组装电脑。儿子上幼儿园后,午后时光空了出来,她躲在东溪桥边的小屋里,对着电脑屏幕敲下QQ日志,把菜场里的质朴生活、家长里短都一字一句敲进文档。“那时候没有人知道我写东西,不是想当作家,是实在太孤独了。”陈慧说。那些文字像一层茧,包裹住她在异乡的迷茫与孤寂,也悄悄孕育出新生的力量。从2018年起,她已陆续出版了《渡你的人再久也会来》《世间的小儿女》《在菜场,在人间》《去有花的地方》《她乡》5部作品。

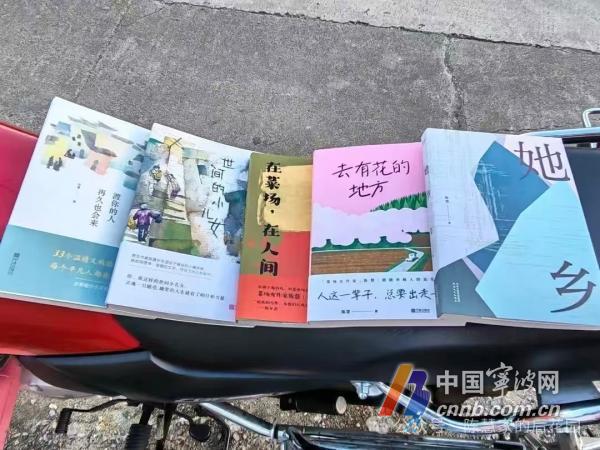

陈慧出版的5部作品:从左到右,依次为2018年《渡你的人再久也会来》、2021年《世间的小儿女》、2023年《在菜场,在人间》、2024年《去有花的地方》、2025年《她乡》。

“写作于我,不是事业,是消遣,就像别人抽烟喝酒一样,并不比谁高级。”陈慧的书桌摆在窗边,抬头就能看见门前的溪流和远山。桌上摊着杨苡的《一百年,许多人,许多事》,“这本书看了好几遍,读起来就像一位老人坐在面前和你聊天,很舒服”。

这种对本真的坚守,也贯穿了今年下半年刚出版的《她乡》的创作全程。这部聚焦中国小镇女性生活与命运的作品,没有刻意设计的情节,没有拔高的主题,只有陈慧目之所及的真实人生。

《她乡》,书籍封面。

陈慧拿起书,翻到《杨梅干》那一篇,“这个故事是我偶然听来的,几个女人在我家门口聊天,其中一个讲起了她和她妈妈的故事。”女人的妈妈年轻时抛下她,跟别人私奔了,后来在继父家过得不好,经常被打骂。有一次,女人听说继父又打她妈,立刻叫了几个朋友,冲到继父家,爬上房顶往下扔瓦片——“我就是要让他知道,我妈有女儿,不是任人欺负的!”可女人说这话时,眼里却含着泪:“我帮她,可我还是不原谅她。她当年抛下我的时候,我才12岁,冬天穿的衣服都是她留下的旧衣服改的,冻得直发抖。”

陈慧说,她当时听完这个故事,心里像被什么东西揪了一下:“这个女人没有故作大度,没搞‘母女大团圆’的戏码——碎了的人心就是有裂痕,这才是真实的人。”

为了把这份“真实”串起来,陈慧虚构了“杨梅干”这个意象——文中的袁枝小时候最爱吃妈妈做的杨梅干,妈妈后来想跟她和解,特意带了一瓶杨梅干来。袁枝收下了,却没打开,就放在桌上,任杨梅干落满了灰。“这瓶杨梅干,就是她们之间的‘隔阂’——看得见,摸得着,谁也没法假装它不存在。”

写作时,陈慧始终带着平和的心态,不放大苦难,也不美化生活。早年她会随手记在纸头上以防遗漏,如今直接存在手机备忘录里,等到雨天不出摊时,便坐在电脑前逐字敲进文档,让每个故事都浸润生活的温度。这些人物没有惊天动地的经历,却在柴米油盐的日常里,藏着可敬、可爱、可怜、可叹的多种模样。

为了写《去有花的地方》这本书,陈慧跟着蜂农千里追蜂。

宁波作协副主席谢志强曾建议她多读汪曾祺的书,此后她的文字里也有了烟火气的温润。但她从不刻意模仿,也拒绝改稿。《在菜场,在人间》出版前,编辑希望修改其中一篇与菜场无关的文章《苋菜》,她改了一夜,仍觉痛苦,最终坚持保留原文,书名也因此多加了“在人间”三字。《她乡》创作时也是如此,编辑曾提议增加“更有冲突”的情节,她却摇头:“我就像一个农夫,只种自己想种的菜,不接受点菜,编辑只能就着这些食材去做菜。”

这种不迎合的执拗,让她的文字生出直抵人心的力量。

读者黄萍说:“她写得一点都不做作,就是我们普通人的生活。而且她内核如此强大,给人一种幽默、向上、智慧的力量。”英语教师周晓霞特意带着学生来参加她的读书分享会,正是希望年轻人能看见“平凡女性的力量——她们没做什么大事,却把日子过得有滋有味,在如今纷扰繁杂的环境中向内开花”。

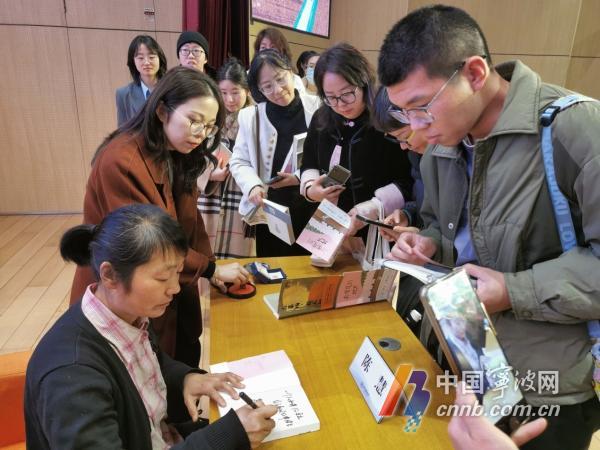

陈慧在宁波图书馆为读者签名。

星光平常心

“陈老师,下次有活动也带带我们。”某次节目录制时,一位素人作者的请求让陈慧语塞。成名这些年,这样的邀约从未断过:直播公司许诺的高薪签约、自媒体博主的跟拍请求,甚至有人建议她炒作家事打造“励志人设”,都被她一一拒绝。

“一旦和利益绑定了,就做不了自己的主。”陈慧的微信名后特意标注着“每晚八点十分关机”,这是她为自己守住的底线。成名前,她的生活规律得像钟摆:凌晨四点起床,六点摆摊,十点收摊,下午午睡后坐在电脑前写作或阅读,晚上八点十分准时关机——就连写作也不熬夜,怕打乱身体节奏。如今即便日程被文化活动填满,她仍尽力维持着这种秩序。有人说她“傻”,放着赚钱的机会不抓,她却不以为意:“我穿几十块钱的衣服,吃碗蛋炒饭就够了。”

陈慧在第十届浙江书展分享会上。

第十届浙江书展开幕前,主办方提出派车接她,被她婉拒。她依旧骑上新大洲本田150型号摩托车,把车停在余姚北站,再坐城铁前往宁波。“人家也忙,我自己能搞定,自己也不是什么大腕。”这种不愿麻烦别人的习惯,早已刻进她的骨子里。

为了配合我们的视频采访,她提前收摊,耽误了午觉也不在意,“你们来一趟不容易,要完成工作任务,成年人的世界,不就是互相成全嘛。”

面对“靠写作赚了四千万”的谣言,陈慧只有苦笑。前两本书得益于宁波市及余姚市两级文联扶持,后三本包括《她乡》销量不足五万册,版税税前8%,假定一本书40元,每本赚3元2角。“钱刚到手就花了,自己的医药费、儿子的生活费,哪样都不能省。”她从不避讳生活的拮据,却也从不抱怨——就像她写的女人们,不回避她们的苦,也不忽视她们的甜,只客观记录她们如何在苦里寻甜。

地方政府曾为她争取到店铺和办公室岗位,可都被陈慧婉言谢绝了。她需要长期服药休养,难以适应固定岗位的作息约束;更重要的是,她无比看重这份摆摊带来的自由——累了就歇,想写作就静下心伏案,想见见熟人就推着杂货车去菜场,既能照顾身体,又能守住内心的自在。

“摆摊的快乐,跟阅读和写作不一样。摆摊是自然而随性的,很放松,没有什么压力。”

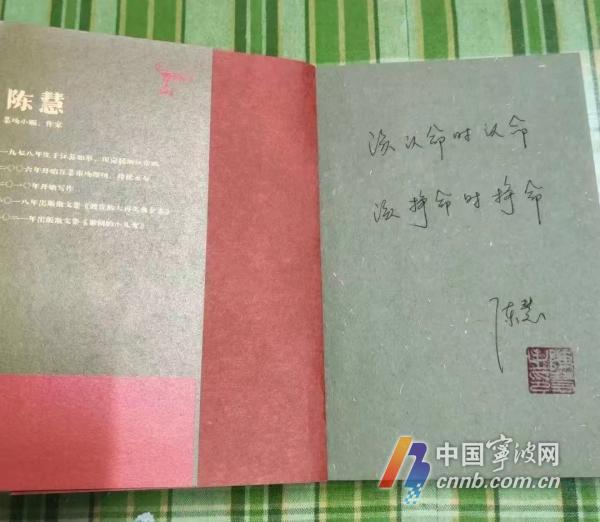

陈慧的签名。

自洽生活道

“独立,不是孤立也不是对立,是借助身边的一切正当有利条件让自己变好。”陈慧这样诠释她的女性观。这种通透,是岁月打磨出来的智慧。47岁的她,早已学会与生活和解——接受不完美的婚姻,接纳需要终身服药的身体,也安然于“小贩”与“写作者”的双重身份。

她的家背靠大山,门前溪水潺潺,院子里种着各种植物:断了枝的玫瑰在墙上艰难生长,老家带来的木香花因缺了支架长得潦草,废弃浴缸里的三七却长得茁壮。“这些植物都像我,带着残缺活着,但也在努力生长。”陈慧轻抚着月季的枝叶,语气里没有半分抱怨,但她从不标榜“独立女性”,反而觉得“若能有个有担当的伴侣一起生活自然更好”,坦言人生最大的遗憾是“没有爱情”。她会特意把货款转给送货师傅的媳妇,说“女人身上要有点钱”;也会劝年轻女孩“在最好的年纪谈恋爱,遇到靠谱的人就别错过”,像是对同乡姐妹的叮嘱,也像是对自己走过的路的总结。正因为自己在婚姻中淋过雨,陈慧总是希望给经过她身边的年轻女孩撑一把伞。

作为单亲妈妈,她最骄傲的是把儿子养大成人。“没有他,我可能活不到现在。”儿子想看电影,她骑摩托车带他去;儿子想吃大餐,就任他点比萨,从不亏待孩子。如今儿子上了大学,家里只剩她和捡来的小狗——小安。

每天收摊回家,小安总会摇着尾巴扑上来,她便先给狗添粮,再坐在电脑前,打开文档写点当天的琐事——有时是菜场里某位阿姨的新故事,有时是江苏老家传来的消息,文字简单质朴,却满是生活气息。

陈慧和小狗小安。

对于阅读和写作,她有着自己的坚持,不写命题作文,笑称“委屈自己,写不出真东西”;不鼓励还没把生活过好的人追梦文学,“生活比文字重,先把日子过好再说”。

“我职业高中毕业,刚开始写的时候连‘的、得、地’都分不清,写不出那些高大上的句子,只能写我看到的、摸到的生活——这就是我的局限性,但我认,也不打算改。”

前几年,陈慧曾对自己的写作没信心,担心别人会看腻自己的作品,转念想到自己摆摊也摆了19年,大家也没腻,“道理是相通的”,便彻底释然了。

问起第六本书的进度,陈慧望着远处的四明山,语气淡然:“慢慢写吧,不着急。”

采访结束后和陈慧道别。她再次发动摩托车,身影驶向属于她的烟火与星光。她的背影里,藏着无数小镇女性的生活答案:在烟火里扎根,在平凡中坚守,用最朴素的方式活出自己的力量。

陈慧骑着她的摩托车。

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号

拼尽全力!宁波运动员葛雅琪获全运会铜牌

拼尽全力!宁波运动员葛雅琪获全运会铜牌