吃药,能不能像开关电视一样简单?甚至,让药在需要的时候实现“自动投喂”?这个听起来有点科幻的想法,正在科学家的努力下逐渐成为现实。

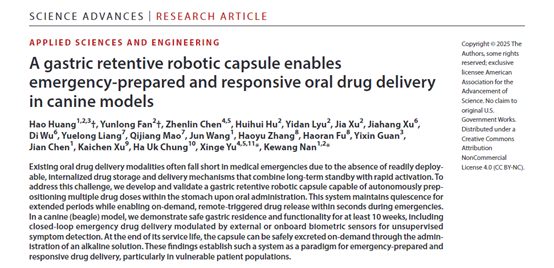

论文发表在《Science Advances》

近日,国际期刊《Science Advances》(《科学进展》)发表了来自浙江大学药学院南科望研究员团队的一篇论文,其中的主要研究成果是:一种能够在胃内长期驻留(比格犬体内至少10周)的“胃驻留机器人胶囊”,可以通过手机蓝牙等方式,在需要时,实现药物的快速精准投递。

这意味着,未来一些慢性病患者或许只需要在胃里“存放”一个机器人胶囊,手机一点,药物便会起效。

这个机器人胶囊到底是什么?它是如何实现精准给药的?对普通人会有什么改变?

做一个胃里“小型药盒”,灵感源自“牛胃结石”

把一个“机器人胶囊”吃进肚子里,还能长期工作?论文第一作者、浙江大学博士研究生黄浩解释, 这个胶囊就像提前放到胃里的“小型药盒”,当我们希望吃药的时候,通过手机蓝牙,就可以控制递药胶囊释放药物。

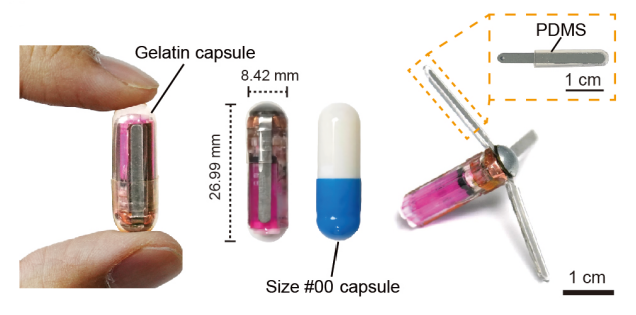

他表示,与普通胶囊吃下就随消化排出不同,该胶囊进入胃后,内置的镍钛合金支架会展开,并停留在胃里,不被排出体外。一个胶囊内包含四个药仓,可以控制四次药物释放。

胃驻留机器人胶囊

胃里停留其实不是异想天开,黄浩说,他们从牛胃里的“牛胃结石”找到灵感。牛胃里有个碎石团,是难以消化的草秆、石子等异物,在胃内被未消化的草料等物质逐渐包裹凝结形成的。它可终身跟随牛一起存在,不会影响牛的消化系统。

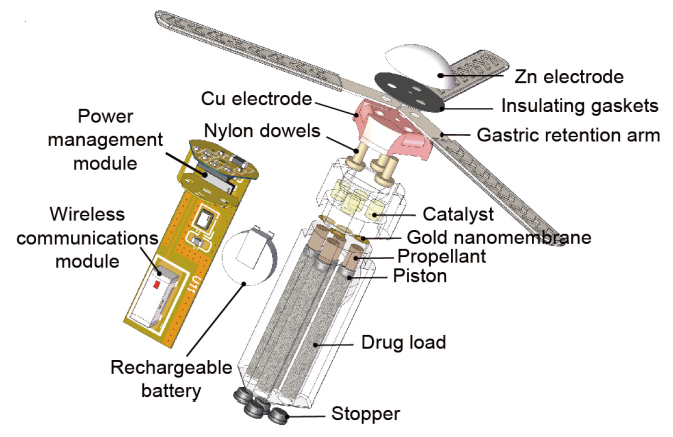

胶囊还安装了智能化的触发系统,并已实现了多种触发模式。最直接的是手机蓝牙遥控,患者或医生可在手机端主动触发,应对突发状况。

“胃驻留机器人胶囊”内部图解

另外,穿戴式传感器联动则实现 “生理信号触发给药”,如智能手环监测到用户心率、血氧等关键指标异常,并判断为疾病发作时,会自动向胶囊发出释药指令。

此外,团队还在探索内置传感器模式,让胶囊自主感知体内环境变化,并作出反应。“我们采用加速度传感器作为内置传感器,检测运动状态的,比如你正常走路、突然摔倒,运动方式是不一样的,这可以通过传感器监测到。”黄浩说。

“超弹性、高安全”金属支架打造,解决长期停留难题

让一个物体在动物胃里待上数周,安全和舒适性是首要考虑。团队选择了具有“超弹性”的镍钛合金来制作核心的驻留支架。

“镍钛合金具有弹性,可以被折叠,并塞进日常使用的胶囊里,方便吞咽。当胃部后,胶囊外壳溶解,它能自动弹开恢复成预设的支架形态,并提供足够的支撑力。”黄浩介绍道。

据团队测算,支架展开后可承受的挤压力,不仅能轻松抵御比格犬胃部的蠕动力,更超过人胃蠕动力的3倍,有效保障了其在体内长期驻留的稳定性。

团队成员在实验室

黄浩补充说道,镍钛合金其实在医疗中很常见,比如牙齿矫正的牙套、血管支架、骨科手术的接骨板等。“它生物相容性较好,人们可能觉得金属不能吃,但实际上镍钛合金的安全性很高,其表面有一层氧化层,可以抑制镍离子的释放。”同时,支架的所有边缘都经过圆滑处理,外面还包了一层类似硅胶质感的薄膜材料,避免了对胃壁的刺激。

当完成治疗使命后,患者只需服用一杯碱性溶液,即可让支架安全解体,并通过肠道自然排除体外。实验证明,排出的支架碎片边缘依然圆滑,不会损伤肠道。

攻克“毫米级”挑战,未来有望替代胰岛素泵

回顾长达两年半的研发历程,黄浩说团队最“头疼”的部分是在极小的空间内实现复杂功能。

“胶囊的体积必须控制在可吞咽的范围内,直径不超过10毫米,却要集成4个药物仓,每个仓的直径只有1毫米左右,还需要在其中加入推进剂、电解液,贴金纳米膜,集成电路板等,空间极其紧张。”黄浩回忆道,尤其是药物释放单元,前后修改不下十次。

面对空间狭小的难题,团队不断尝试不同组装方案;手工操作困难,就借助高精度激光切割等方法;金纳米膜太容易碎,就尝试增加支撑层,提高刚性……

团队成员在实验室

当团队第一次通过内镜看到胶囊在比格犬胃中成功驻留,并监测到药物按预设释放,血药浓度随之上升时,整个实验室都充满了紧张与兴奋。“那一刻,我们知道,这条路走通了。”黄浩说道。

尽管已在动物实验上取得成功,但该技术要真正普惠人类,还需完成人体临床试验,并进一步优化成本。

对于普通人而言,这项技术将如何改变生活?黄浩表示,它将给急救提供新思路,胃内的药仓随时待命,当遇到紧急情况,就可以立刻释放药物进行急救,增加救援时间,为急救提供了最快速的保障。

(本文图片由受访者供图)

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号