镇海青年人才创享市集活动。(镇海团区委供图)

如何引导更多高校毕业生选择宁波?什么样的服务才能匹配青年期待?如何帮助青年人才提升技能……一场关于“青年发展型城市建设”的“头脑风暴”让这些问题有了答案。

近期,市政协举行“阿拉一起来商量”暨委员月谈会,围绕“青年发展型城市建设”主题,组织委员与有关部门协商议政。8名政协委员和专家分别从构建全链条服务体系、涵养青年城市生态、助推青年创业创新、助力青年技能人才成长等方面提出意见建议。

北仑区青联趣味运动会。(团市委供图)

健全人才招引机制 让青年愿奔甬

每逢毕业季,走出象牙塔的年轻人便面临“择何城以栖”的问题,城市面对的则是拿什么留住年轻人的“灵魂拷问”。然而,仅仅将引才重心放在毕业季远远不够。

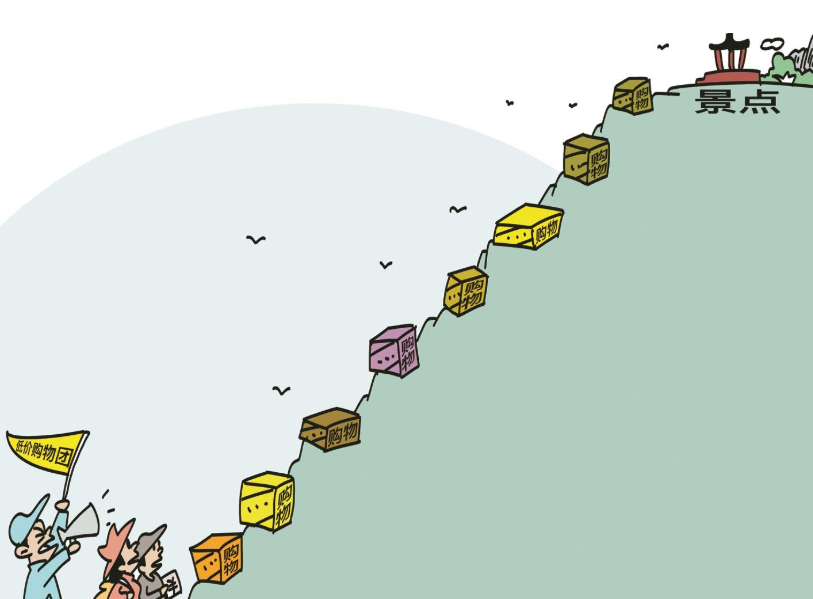

“当前,在甬学子‘留甬’服务更偏重于毕业季‘冲刺’,导致学生对城市缺乏了解和归属感;甬籍在外学子与家乡联结较弱,导致情感疏离、回流意愿降低。”长期在高校工作的市政协委员、宁波大学科技学院副教授邹亚一语中的,道出宁波在当前高校毕业生留甬、返甬工作中的不足。

邹亚建议,构建全链条服务体系,将服务从毕业季“冲刺”延伸至大学教学全过程。如通过编制《宁波产业地图》,自学生入学起就通过“企业导师进课堂”“产业政策宣讲”等途径,帮助学生清晰了解所学专业在甬发展路径和优质岗位。建立学生需求数据库,涵盖专业、意向岗位、实习评价等信息,定向匹配实习岗位,在毕业季前组织企业开展“精准对接”。

同时,构建甬籍学子信息库,发放“宁波学子卡”,集成政策咨询、实习对接、交通游览等专属服务,增强学子的身份认同和归属感。在甬籍学子较为集中的城市设“人才驿站”,定期组织政策宣讲会、校企对接活动和“家乡名企体验日”,推动企业与学子提前建立联系。建立信息常态化推送机制,通过微信公众号、专属社群等渠道,定期向甬籍学子发送家乡发展动态、人才政策、招聘信息等,并设立线上咨询专岗,及时回应学子关切。

“国际化是宁波建设现代化滨海大都市的重要战略,也是推进青年发展型城市建设的应有之义。”市政协委员、宁波工程学院中国—中东欧国家创新合作研究中心执行主任王波的话题,是趁势而为,倾力打造中东欧国家青年来华首选之地。

在他看来,打造中东欧国家青年来华首选之地,宁波具备坚实而独特的基础。首先,青年意愿强。宁波已与中东欧国家在贸易、投资、人文等领域开展全方位合作交流,日益成为中东欧青年了解中国、寻求发展的窗口。其次,产业匹配度高。宁波的绿色石化、汽车制造、智能制造等优势产业与中东欧国家的产业结构和升级方向高度契合,双方在科技创新、产业协同等领域存在广阔的合作空间。再次,创新生态优。宁波拥有国家自主创新示范区和国家科技成果转移转化示范区平台优势,将有效助力中东欧青年人才、适用技术和创意与本地产业链融合。

王波提出,设立面向外籍创新创业青年的服务窗口,提供签证、居留、工作许可“一站式”办理通道,降低中东欧青年留甬的制度成本。加快构建优质服务体系,提供政策咨询、创业孵化、金融、法律、教育和医疗支持等覆盖全周期的精准服务。通过构建涵盖学习交流、创新创业、文化体验等多维度的普惠支持政策,向中东欧青年清晰传递宁波开放包容、民营经济发达、产业链优势等强烈信号,从顶层设计夯实“首选之地”的根基。

他还认为,精准宣传也是吸引人才的重要手段。“线上,依托中东欧地区主流社交媒体及数字平台,针对不同群体推送适配内容,如为大学生群体提供介绍奖学金、短期交流项目等信息,为青年专业人士介绍产业生态与职业机会,并通过多种形式提升推送精准度和吸引力,将‘线上流量’转化为中东欧青年来甬发展的‘意向流量’。线下,要持续擦亮‘中国—中东欧国家博览会’和‘中国—中东欧国家经贸合作示范区’等‘金名片’,系统设计面向中东欧青年的城市形象推介活动、文化周、学生夏令营和创新中国行等项目,增强中东欧青年对宁波的认知与好感,形成口碑效应。”王波说。

市政协委员、浙江汉华建筑设计研究院董事长叶笑添则把目光对准了“数字游民”这一新群体。他认为,年轻人边工作边旅行,边学习边交友,是一种高质量的就业形态,应主动去顺应时代变化,积极拥抱“数字游民”。

他建议,一方面,有关部门应对“数字游民”进行深入研究,提出我市集聚“数字游民”的工作方案和具体举措,建立相适应的新型制度体系,吸引更多国内外“数字游民”奔甬而来。另一方面,要利用好宁波拥江揽湖、枕山面海优势,选择若干环境优美、具有特色的乡村,通过改造、盘活闲置资产等方式打造低成本、高体验的“数字游民社区”。

宁波城市风光。(项烨 摄)

强化就业创业支撑 让青年能圆梦

去年以来,42万余名大学生奔“甬”而来,为宁波城市发展注入了新鲜血液。青年选择城市,关键在于有业可就、有梦可圆。

“创业的年轻人,最怕有想法没有支撑。”鄞州区政协委员、鄞州区青年(大学生)创业园主任孔阳飞所在的7号梦工场培育了6800多家企业,却常遇到企业“卡脖子”问题:科研技术供给不足、政策集成服务不足、专项金融服务不足。

“推动政府、高校、科研机构、金融机构、服务机构、企业用户六方共建创新联合体,统筹协调校企合作与产业结合,为青年创新创业提供坚实的制度保障。发挥好双创平台纽带作用,促进人才、技术和项目双向流动。”孔阳飞就破解科研技术供给不足难题给出建议。

针对政策集成服务不足,他提出,要加强双创平台、政府联络员、第三方资源与楼宇企业之间的沟通联系,充分发挥好政府部门和园区管理方“楼小二”精神,当好企业“娘家人”。比如,通过配备专职服务人员定期线下走访创业创新企业,及时收集痛点、推送政策。在线上,要通过“企服通”等数字化平台,精准了解企业画像,做到企业政策信息“应知尽知、应享尽享”。同时,通过大数据对楼内企业进行行业细分,促成产业集约发展,实现产业融合,助力政府增值服务优化提升。

在优化金融赋能供给上,孔阳飞建议,鼓励金融机构开发青年创业及启动金贷款等专项产品,降低青年创业门槛。鼓励基金投早、投小、投长期、投硬科技,破解创业企业早期融资难题。试点“孵化资金+房租入股”机制,将房租补贴转化为股权投资,降低企业初期成本并建立长期合作关系,实现让青年创业“足不出园”的“一站式”融资。

就业服务有“方”,青年则少走“弯路”。市政协委员、北仑区政协主席王建波提出,通过“政府搭台+校企联动+精准对接”模式,主动排摸企业人才需求,精准链接高校人才供给,优化调整人才支持政策,以政府、企业、高校三方协同的方式推动青年人才政策落地。建立线上+线下青年服务综合体,整合就业指导、创业扶持、权益保障等功能,为青年提供全过程、一站式服务。同时,精准对接青年发展需求,与区域内高校合作,为青年提供“产业对接+技能提升”服务。

技能是就业路上的通行证,技能人才是宁波这座制造业名城的“刚需”。从数控车间的学徒到实验室里的攻坚者,市政协委员、中科研和科技有限公司主任工程师王超军凭一技之长从外来青年变为实干先锋。他深知“技有所长”的重要性。

结合自身经历和对行业的观察,王超军提出三方面建议。一是深化“科研院所—企业—院校”协同育才,让技能青年能学真技术、能用真场景。比如,由人社部门组织科研院所牵头,把实验室的小试技术转化为技工院校的实训课程、企业的实操项目。二是完善高端技能人才专项培育,给小众领域技能青年更多出头机会。如针对小众高端领域,出台专项技能等级认定标准,让从事激光加工、数字孪生等行业的技术青年,也能评“首席技师”“特级技师”,并给予他们技能人才专项补贴。三是营造“技高者荣、技优者贵”的社会氛围,让技能青年有面子、有底气。具体而言,希望宣传部门把各类技能型研发人才的成长经历,企业里技术大拿的奋斗故事,通过短视频、进校园分享等方式传播出去。同时,邀请技能青年参与政策制定,在两代表、一委员的选举和推荐中,多增加技能人才的比例,让技能人才有更多“话语权”。

“期盼更多青年人才在这里学真技术、干实事业、安稳生活,为宁波从‘制造大市’迈向‘智造强市’添砖加瓦。”王超军说。

营造友好生活环境 让青年更舒心

一座城市能不能“拴住”青年的心,除了就业创业政策要“硬”,友好的生活环境也至关重要。

今夏“浙BA”火爆出圈,市政协委员、宁波市卫健委团委副书记阮琼却注意到一个细节:宁波“一场两馆”建设未实现全覆盖,难以举办各区(县、市)主客场比赛,观赛体验打折扣。她还指出:“青年喜爱的脱口秀、皮划艇等潮流内容供给不足,我们的文体活动还偏传统,热门项目‘一票难求’。”

当前,如何以创新思路破解文体供需矛盾,让服务适配青年期待,成为宁波建设青年发展型城市的重要现实课题。

阮琼建议,增加精准供给,匹配青年期待。希望由团市委会同文旅、体育等部门建立起青年文体需求动态响应机制,实时更新“需求清单”,针对青年对文体内容潮流化、互动性、社交性的需求,找准宁波现有供给在类型、形式上的短板,针对性优化供给结构,避免低效投入。在设施布局上,建议把高质量完成“一场两馆”建设纳入“十五五”规划体系,增加符合赛事标准、满足青年需求的室内体育场馆数量。在政策推动上,建议推出面向青年人的文体消费计划,通过绑定赛事票根与景点餐饮优惠、发放定向优惠券等形式,形成“需求—供给—反馈”的闭环。

“强化部门协同,营造文体活动蓬勃发展的良好环境同样重要。”阮琼认为,重大文体活动离不开文旅、体育、公安、城管、属地等方方面面的支持和协同,迫切需要建立一套明确、高效、低成本的运作制度和机制。建议由市青年工作联席会议牵头,研究制定行之有效的操作规程,为城市常态化开展重大文体活动提供制度保障。对于电竞、即兴表演、创意市集等新兴文体活动,要坚持包容探索的态度,敢于放宽非核心标准,简化审批流程,为青年自发组织活动提供便利。

“现在的年轻人更愿意为‘热爱’‘感觉’‘体验’买单,而从北仑到宁波,情绪消费、沉浸体验消费等适合年轻人的新型消费场景还不够丰富。”王建波分析道,城市品质对青年的吸引力尚不足。

他建议,将青年元素融入区域产业规划、基础设施、项目布局中,推动城市公共空间、基础设施建设适青化改造。比如,推动社区青年之家建设,为青年提供生活关爱、休闲娱乐、运动健身、子女托管等服务。同时,加大对青年导向型的新消费场景和新经济领域的支持力度,大力发展国潮经济、首发经济、宠物经济、谷子经济等,为青年提供更加多元化的消费体验,吸引更多优秀青年集聚宁波、扎根宁波、发展宁波。

实在,是这场委员月谈会的特征。每个问题都戳中痛点,每句建言都带着实招。让更多青年选择宁波、扎根宁波、圆梦宁波,是委员们的共同愿望,也是这座城市的热切期盼。市政协主席陈龙表示,要以更精细的措施努力创造更加友好的就业创业环境,以更优质的服务努力营造更加友好的生活环境,以更积极的姿态努力将青年工作做得更好,让城市更友好、青年更有为。甬派客户端宁波日报记者 徐丽敏

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号