“火焰山”边的英雄——张鹏涯的钢铁人生

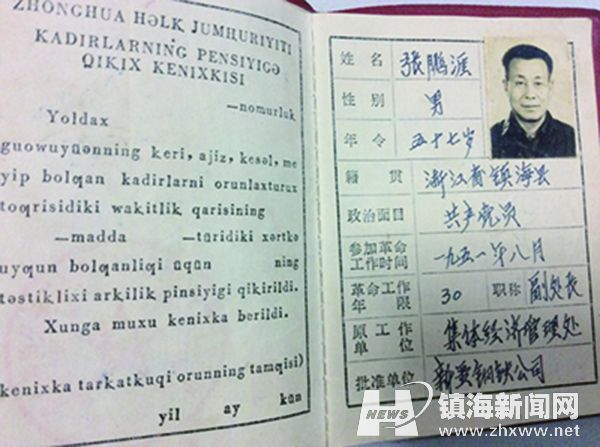

张鹏涯的退休证。

克服困难 开展建设

支疆工人初到新疆,便马不停蹄地开展工作。

头屯河畔是茫茫的戈壁,只有国民党部队留下的一些旧厂房和马棚。施工没有行车、吊车、切割机和弯管机等,建设大军只能用人拉肩扛的办法施工。制作高炉的炉体,十几个人编成一个小组,昼夜不停地轮换着摇动一台老掉牙的卷板机下料,然后再由小伙子们抡起大榔头,一块一块地砸。由于设备落后,矿石等原料的破碎全靠人工用榔头砸来完成,采矿用的是十字镐和抬把,运矿用的是毛驴和骆驼……

八钢建设在这么艰苦的条件下开始了。焊接工,开始只有张鹏涯等3个人。他们要焊接各种冶金炉、热风炉、冷风炉,各部风、水烟道等等,总焊接长度至少有万米。焊工少,任务重,张鹏涯只好仗着年轻,日夜不停地工作。干得累了,就在工地上休息会,醒来接着再干。即使生病,也没怎么休息过。电焊时产生的紫外线比较强,张鹏涯的眼睛因此落下了白内障,后来做手术才好转。

有一天,总厂厂长和政委找到张鹏涯,询问他如何解决焊接进度问题,问他要不要从内地招一批人过来。张鹏涯想了想说,远水解不了近渴,而且内地招人需要很大一笔资金。“给我六名当地徒工,技术开放,快速培训,就可解决难题。”他斩钉截铁地说。

第二天,厂里给他派来了四名解放军战士、三名学工队员和一名维吾尔族的徒工。他将他们分配给老焊接工人。师傅通过口授、表演操作技术等方式指点学徒,一旦他们有了基本概念,就让实际操作。师傅们毫无保留地将氧焊、电焊、气割技术都教给了学徒。学徒们上班跟师傅学,下班回去练,这样不到三个月就可以独立操作了。这比当年张鹏涯学焊接技术快多了。

两座28立方米的小高炉投产后,接着又要建设第三座80立方米的冶金高炉。该高炉工程还附设4座热风炉、冷热风管,上下水道等工程。

通过全组讨论,他们采用停人不停机、三班连轴转、配合铁工提前完成任务的方案;推行双手操作法、焊条加铅丝等办法来提高功效,以及焊薄铁皮烟囱代替氧焊,以节约氧气——当时的氧气都是从内地运来的,十分珍贵。

当时不仅任务重,还遇到技术难题。4座对径3.5米、高达20米的热风炉建设就是这样。这4座高炉是从内地拆来的,如割得参差不齐,对缝焊接就要大大浪费人工、焊条和电力,更重要的是8毫米厚的钢板已生锈腐蚀,氧割部位氧化渣不清除,焊接质量就大受影响,今后日晒雨淋更会影响炉体寿命。

张鹏涯建议,炉体竖焊,直缝处贴补一条6毫米厚的钢板。这样一来,节约了焊条500多公斤,人工200多个工,电费至少3000元,最重要的是该炉直至他退休一直还可使用。这件事情,张鹏涯一直引以为傲。

张鹏涯的付出得到了认同,他所在的电焊小组获得了一等功、二等功共三次,他个人还在1952年被推选为新疆维吾尔自治区第五届人民代表会议代表。

在各个工种的紧密作业下,经过7个多月的奋战,1952年春,第一炉铁和第一炉钢顺利出炉,张鹏涯等人激动得欢呼雀跃。

八钢也遭遇过挫折。1958年大炼钢铁时,八钢走了弯路。那时候,厂里三分之一的工人被抽出去,变压器、鼓风机等设备都被拿出去小炉炼钢。“都说大鱼吃小鱼,那时候是反过来小鱼吃大鱼了。”对这件事,当时新疆一位的副厅长如此说。

“炼出来的全是垃圾钢,废钢,没有用。”张鹏涯说,为了试验小炉炼出来的钢的质量,八钢做了一个试验。结果一块十几公斤的“废钢”,烧了6—7道火,才去掉杂质,剩下的不到1公斤。可想而知,“废钢”质量有多差。

张鹏涯直呼“浪费”,并调侃说真是“省好快多地建设社会主义”。因为这句话,他被批判了3天,说他篡改党的路线,是个反革命分子。后来,他写了几万字的检讨书。

1953—1963年,八钢共亏损3762万元。

但小插曲并没有击垮八钢,到1981年张鹏涯退休时,八钢年产钢能力达到了20万吨—0万吨,如今产能更是达到700万吨。

| 图片新闻 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|