2022年6月9日凌晨

中国工程院院士

著名感光材料专家邹竞

因病医治无效

在天津逝世,享年86岁

按照家属意愿

为缅怀邹竞院士对我国感光材料

和彩色胶卷事业的突出贡献

讣告使用彩色照片

出国攻读学业

她和胶片结下一生情缘

邹竞,1936年生于上海

祖籍浙江平湖

她从小把居里夫人当成自己的偶像

希望去探索奇妙无穷的化学世界

1954年,18岁的她在高考志愿表上

全部填写了化学和化工院系

后被录取为留苏预备生

她也是苏州高级中学(现江苏省苏州中学)

1954届6名留苏预备生中的唯一女生

专修一年俄语后,1955年夏

邹竞赴苏联列宁格勒电影工程学院

攻读当时国内尚属空白的

电影胶片制造及洗印加工专业

从此她和“胶片”结下了一生的情缘

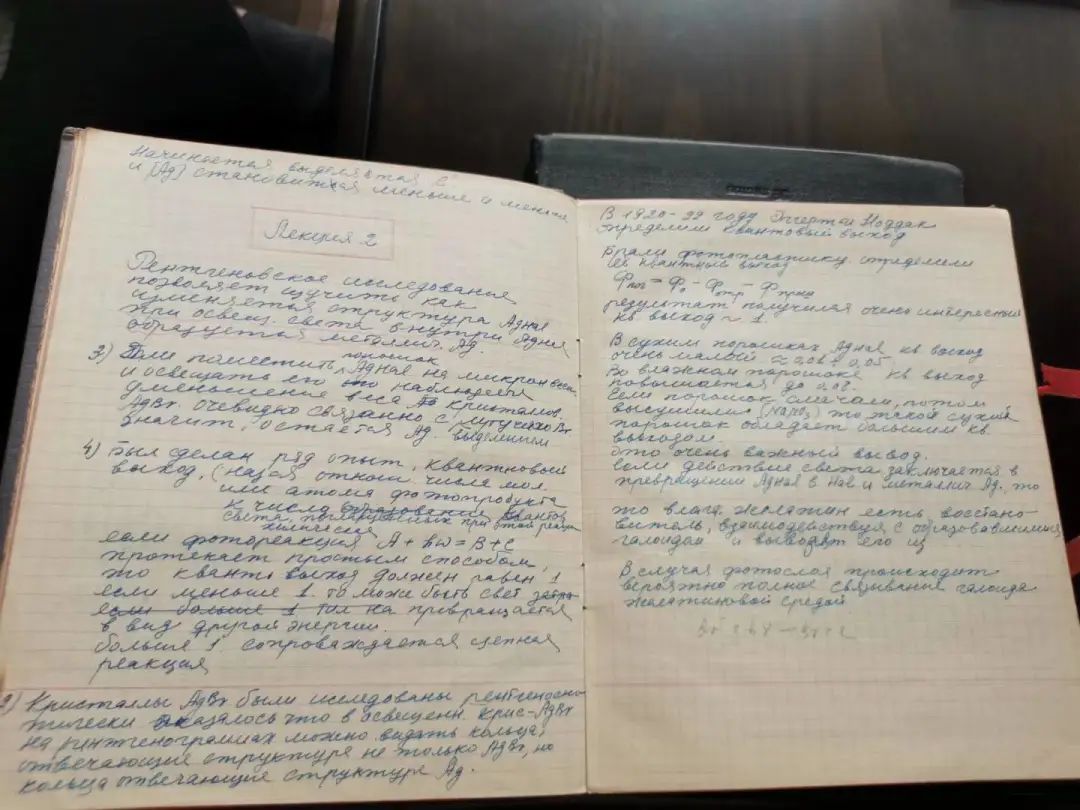

△邹竞院士手写俄文笔记

投身国内新建的电影胶片厂

研制成功多种型号的红外胶片

邹竞在苏联第三胶片厂实习时

遇到了国内派来的实习团并得知

国内第一座大型现代化胶片厂

——保定电影胶片厂

(现为中国乐凯集团有限公司)

正在筹建

正是这样的机缘

邹竞在1960年完成学业回国时

毅然选择了生活条件艰苦的北方古城保定

新建的电影胶片厂

位于西郊杂草丛生的荒芜之地

从小衣食无忧的她

尝到了饥饿滋味……

此时,她接受到了第一项任务

负责特种红外军工胶片的研制

△资料图

没有资料,没有设备

实验室工作条件极差

邹竞硬是带着两名18岁的青年工人

在冬冷夏热的暗室中

攻克了一系列技术难题

1960年底到1965年底

他们先后研制成功了多种型号的红外胶片

填补了国内空白

满足了当时国防军工的急需

实现国内彩色胶卷零的突破

圆了中国人一个彩色梦

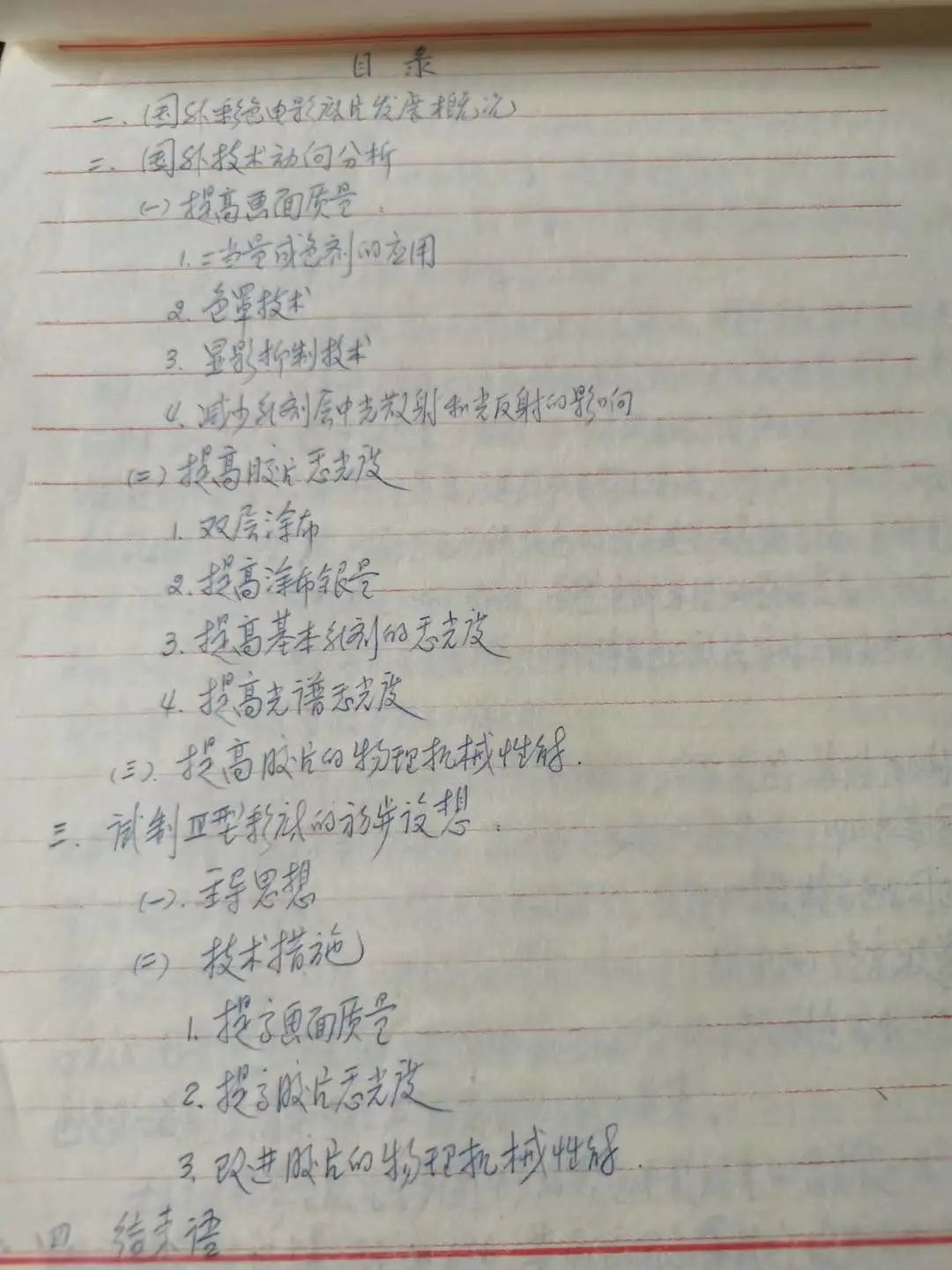

在天津大学档案馆

邹竞院士写于1978年的

两份手稿格外珍贵

邹竞在里面详细阐释了

当时国外彩色电影胶片的情况

及技术发展动向

同时提出了自己的研发构想

在手稿中,邹竞写道:

“如果我们能在最近两三年内到1980年

拿出相当于德国伊斯曼

5247-Ⅱ型彩底水平的彩底器型

就能把目前与世界先进水平

相差十五到二十年的差距缩小一半

这是历史赋予我们的使命”

为了完成这份“使命”

邹竞带领团队经过七年的科研攻关

到1985年终于研制出中国第一代

国产高温快速加工彩色电影负片

和民用彩色胶卷

1986年,乐凯100日光型彩色胶卷(Ⅱ)

正式投入工业化生产

实现了国产彩色胶卷零的突破

结束了中国不能生产彩色胶卷的历史

邹竞圆了自己的彩色梦

也圆了中国人的一个彩色梦

科研之外

她爱美、爱文学也爱艺术

科研之外

邹竞是个喜欢文学和艺术的人

每到一地

她都会抽时间去逛逛当地的博物馆

女儿谢红说

母亲一生爱美,喜欢音乐

即便是人生最后的日子

只要响起《莫斯科郊外的晚上》

她还能用俄语跟着哼唱

而家里大部头的俄文文学作品

也是她多年珍藏的最爱

她的来路战火纷飞

她的归途繁花似锦

一路走好,邹竞院士

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com